【內容提要】馬克思有關資本主義信用和虛擬資本的分析是明斯基的金融不穩定性假說的理論先驅。本文運用馬克思—明斯基金融不穩定性理論分析金融開放為什么必然導致發展中國家金融危機頻發并陷入金融困局的問題。這種金融困局表現為脆弱的金融系統、動蕩的外匯市場、有限的政策空間和越來越難以自拔的依附型經濟。在不平等的國際貨幣體系下,頻發的金融危機使得金融自由化的發展中國家對發達國家的依附性進一步深化,而金融不穩定又為外圍國家對中心國家的依附提供了金融上的條件。發展中國家因金融開放而導致金融危機頻發的歷史為我國進一步深化改革、維護金融安全提供了前車之鑒。從而對我國在金融開放中如何確保國家金融安全并通過金融開放推動我國建設高端制造業強國提出一些基本的應對之策。

【關鍵詞】馬克思—明斯基的金融不穩定性理論 金融開放 金融自由化 國際貨幣等級體系

作者簡介:賈根良(1962- ),中國人民大學經濟學院教授,中國特色社會主義經濟建設協同創新中心研究員(北京 100872);何增平(1992- ),中國人民大學經濟學院博士研究生(北京 100872)。

一、引 言

2008年國際金融危機爆發后,一些發展中國家金融危機頻發,陷入了金融困局當中。例如,阿根廷在2018年5月份又一次遭遇了貨幣危機。受美元加息等因素的影響,阿根廷比索的累積跌幅在5月已經超過了15%。為了穩定匯率,阿根廷中央銀行動用了數百億美元的外匯儲備來干預市場,并將基準利率由27.25%提高到了40%。即便這樣,資本外流和比索貶值的勢頭仍然沒有停止。這使得阿根廷政府被迫向國際貨幣基金組織(IMF)尋求援助。盡管IMF的介入一度使得市場信心短暫恢復,但資本外逃很快卷土重來。對于金融開放的發展中國家來說,阿根廷近來的遭遇并不是什么新鮮事,它只是說明這些外圍國家的金融困局并沒有因為一次又一次的危機而宣告終結。

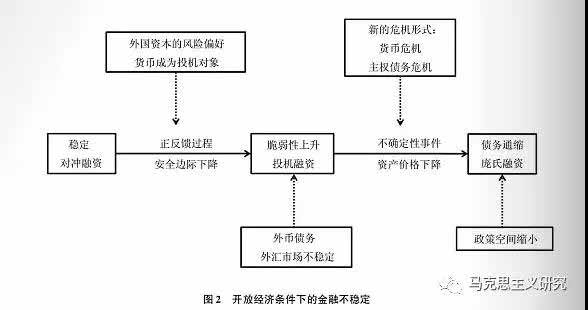

在歷史上,發展中國家的金融開放總是以某種形式的金融危機收場。無論是1994年的墨西哥金融危機、1997年的東亞金融危機、1999年的巴西金融危機,還是2001年的阿根廷金融危機,身處危機的發展中國家在此之前都經歷了金融開放和大規模的資本流入。本文認為,這些金融危機并不是歷史的偶然,相反,對于資本主義生產方式而言,貨幣生產型經濟本身就存在著走向危機的內在趨勢,而金融開放則意味著解除了對這種趨勢的制度約束。因此,與資本管制的情況相比,金融開放的發展中國家將面臨更大的金融不穩定:國際資本的高風險偏好促使發展中國家累積起更大規模的資產泡沫,外匯市場的不穩定放大了融資結構的風險,穩定匯率的壓力迫使主權政府喪失了財政政策和貨幣政策的獨立性。

在貨幣金融理論的思想史中,馬克思主義經濟理論和明斯基經濟理論是我們認識這些問題的重要思想源泉。馬克思的貨幣金融理論是開創性的,因為他的貨幣理論是基于生產的貨幣理論。貨幣并不是掩蓋在物物交換上中性的面紗,相反,貨幣在資本主義生產當中扮演著重要的角色。馬克思的貨幣觀為一個更加深刻的危機理論提供了基礎。在馬克思看來,經濟危機的根源在于資本主義生產方式,資本主義生產方式當中存在著趨向金融不穩定的內在趨勢:“一旦勞動的社會性質表現為商品的貨幣存在,從而表現為一個處于現實生產之外的東西,貨幣危機——與現實危機相獨立的貨幣危機,或作為現實危機尖銳化表現的貨幣危機——就是不可避免的。”而對于欠發達國家,正如馬克思主義依附學派所指出的,欠發達國家對發達國家的依附既是它們落后的表現,也是它們落后的根源。在經濟領域,這種依附不僅體現在國際分工中發達國家占據著價值鏈高端,發展中國家在核心技術上依附發達國家,而且也體現在它們的金融體系對發達國家的依附。本文認為,金融自由化打開了金融資本在國際市場自由運動的大門,這導致發展中國家深陷于金融困局之中,從而加劇了它們在資本主義世界體系的依附地位。在這之中,國際金融市場,特別是不平等的國際貨幣等級結構扮演了重要角色。如圖1所示,在不平等的國際貨幣等級結構下,位于底端的發展中國家的貨幣不具備與發達國家貨幣同等的流動性,這使得在經濟危機中它們要承受更大的匯率波動的風險。

由于篇幅所限,本文對明斯基的經濟理論的介紹是過于簡略的,但是本文并不希望因此加深對這一理論的刻板印象,因為這種刻板印象可能會造成對明斯基的誤解,甚至將其與馬克思主義對立起來,對此問題感興趣的讀者可以參見下面的注釋[造成這一問題的主要原因是學界對明斯基理論的介紹還不夠充分。例如,崔學東副教授(崔學東:《當代資本主義危機是明斯基式危機,還是馬克思式危機?》,《馬克思主義研究》2018年第9期)認為,盡管“馬克思和明斯基的危機理論存在一致性的一面,都認為危機是資本主義內生的,都有貨幣的內生性與非中性的思想”,但因為明斯基的理論是“片面的”,所以馬克思與明斯基的理論體系是不能兼容的。由于篇幅所限,我們在這里不能具體討論馬克思和明斯基具體的理論以及如何兼容的問題,而只是指出崔學東副教授是以庸俗版本的“明斯基理論”對這一問題進行討論的,并扼要地說明它所存在的問題。],我們在這里只是做兩點簡要的說明。首先,明斯基認為,危機并不是孤立的貨幣現象,危機的根源在于資本主義生產方式。在資本主義經濟中,生產資料由私人占有,當產業資本家的內部融資不足以支持他們購置昂貴的資本品的時候,他們就需要金融體系為其投資提供外部融資,因此,貨幣金融是內生于資本主義生產過程的。要理解資本主義危機,真正重要的并不是危機爆發的時刻,而是資本主義制度內部產生出危機發生條件的動態過程。用明斯基的話說:“帶有一個復雜的、精致的、不斷演化的金融結構的資本主義經濟滋長了誘發高速通貨膨脹和嚴重蕭條的各種條件。”正因為如此,明斯基認為,凱恩斯的經濟理論并不是一般性的理論(“通論”),而是在特定資本主義制度條件下的經濟理論。其次,明斯基格外關注資本主義制度的演化,他對資本主義動態變化的研究有著遠遠超出本文論述范圍的廣度和深度。他后期對貨幣經理型資本主義(money manager capitalism)的研究涉及了資本主義金融系統以及其他經濟部門乃至意識形態上的新變化。這些問題是本文所未能詳細討論的。本文認為,馬克思與明斯基這兩種理論體系間的對話交流是有益的,兩者可以聯合甚至統一到馬克思主義經濟學的框架下對當代資本主義經濟進行分析。當然,明斯基理論不是十全十美的,如何吸取明斯基理論的有益成分從而更好地基于馬克思主義觀點來認識資本主義危機還有待于未來進一步的研究。

本文將主要依據馬克思-明斯基的金融不穩定性理論來反思發展中國家的金融困局并說明相關問題。在本文第二部分,我們將首先說明開放經濟條件下的匯率問題和政策空間問題,這是以后各部分討論的前提和基礎。在第三部分,我們將首先討論明斯基的金融不穩定性假說,并以此為基礎說明金融開放如何放大了發展中國家的金融不穩定性。在第四部分,我們再從馬克思主義依附學派的視角入手,討論發展中國家對外國資本的依附性問題,并進行簡要的總結和評論。在第五部分,我們將討論我國對外金融開放的戰略,并提出一些政策建議。

二、外匯市場的不穩定與主權國家的政策空間

國際金融市場是有歷史性的。在外匯市場,這種歷史性體現在資本流動逐漸成為當前匯率水平的決定性因素。在外匯市場,市場的供求狀況決定了匯率的水平;一種貨幣的需求對應著其他貨幣的供給,外匯的需求和供給是同一個硬幣的兩面。按照約翰·哈維(John Harvey)的劃分,對外匯的需求可以劃分為:進口貨物和服務、直接投資、間接投資和政府的外匯儲備管理。在布雷頓森林體系瓦解之后,外匯市場的一個典型事實就是國際資本流動、特別是短期資本流動成為決定匯率水平的關鍵性因素。國際資本流動無論在增長幅度、規模總量上還是在短期變化幅度上都要遠遠超過貨物和服務的貿易量,這使得后者成為外匯價格的接受者,而非決定者。正如保羅·戴維森(Paul Davidson)所說:“匯率本身成了投機的對象。從20世紀70年代中期開始,國際金融交易的增長顯著快于國際貿易的增長。國際資本流動支配著貿易支付。如今銀行每天在外匯市場交易1.5萬億美元,差不多是每天貨物和服務貿易量的70倍。匯率變動反映著投機頭寸而非貿易格局的變化。”

通常認為,所謂的基本面因素(收入水平、外貿狀況、通脹水平等)會使匯率在長期趨向于一個穩定的均衡水平。然而,在存在大規模的國際資本流動的情況下,這種長期均衡并不會出現。因此,單純依靠浮動匯率制度也就不能實現匯率穩定。決定匯率水平的是國際資本流動,而決定國際資本流動的是投資者的預期。基本面因素能起到什么樣的作用取決于它們將如何影響國際投資者的預期。按照后凱恩斯主義經濟學的觀點,國際投資者并不會去努力尋找這樣一個由某個模型設定的長期均衡水平。因為即使某種長期均衡真的存在,只要私人投資者總是能從猜測其他投機者短期投資決策當中獲利,那么他們就沒有動機去識別那個“潛在”的長期均衡。

在一個存在著根本不確定性的世界當中,預期的形成是各種習慣和制度的結果,而不是某種理性預期的結果。安妮娜·卡爾滕布倫納(Annina Kaltenbrunner)在2008—2010年采訪了52家巴西外匯市場的金融機構,大部分的受訪者認為,他們的預期形成當中沒有持續穩定構成要素,這些都要依具體的市場狀況而改變。其中只有一些離岸機構的受訪者提到了某些“基本面”因素,但是他們對其理解也是千差萬別的,而這些金融機構共同考慮的因素則是其他金融機構的交易決策和所持頭寸。一家離岸機構的交易員在受訪時這樣說:“外匯市場比其他市場更加隨機。只要某個主題有足夠的吸引力,吸引了足夠多的人,那么,這就足以帶來匯率波動。當每個人都開始談論貨幣貶值的話,巡游花車效應(bandwagon effect)就會發生,貶值就會成真。但在通常的時候,這并不會發生。”

在這種情況下,外匯市場本身就蘊含著不穩定的可能性。在通常情況下,市場上分散著不同的預期;同時,慣例和權威的存在使得這些預期保持著穩定。但是,如果某種不確定性事件的發生使得足夠多的投資者改變了他們的預期,比如說預期阿根廷比索將要貶值,那么市場上就可能會產生所謂的“巡游花車效應”:預期的改變使得他們賣出比索,這帶來了比索的貶值;比索的貶值印證了他們的預期,于是更多的人參與到巡游花車的行列之中,市場上就會有更多的人拋售比索;這種預期于是就成了一種自我實現的預言。在開放經濟條件下,貨幣危機于是就成了金融危機的潛在構成要素。

對于匯率的穩定而言,資本管制起到的作用是在一定程度上避免或緩解短期資本流動所造成的影響。金融開放意味著主權政府放棄了這種管控匯率的手段,這意味著,和資本管制的情況相比,它必須要讓渡更多的政策空間才能換取匯率的穩定。

正如“三難悖論”所說明的,在放棄資本管制的情況下,要保持匯率穩定的話,國內貨幣政策的獨立性就不能堅持。按照后凱恩斯主義的說法,在這種情況下,國內貨幣政策的利率目標就不能再服務于國內的經濟目標(例如刺激投資從而實現充分就業),而是要保持在一定水平來維持適度的國際資本流動,從而保持匯率的穩定。在危機當中,這種矛盾體現得非常明顯。提高利率水平來穩定匯率的話,國內的債務通縮會進一步惡化;降低利率水平刺激投資的話,資本外逃的問題則會進一步加劇。

不僅是貨幣政策的獨立性,金融開放使得財政政策的獨立性也被壓縮了。主權政府需要犧牲國內財政政策目標來服務于穩定匯率的目標。按照現代貨幣理論的說法,在封閉經濟的條件下,主權政府的財政活動是不會受到融資約束的,因此,功能財政的做法是可以實現的。但是,如果一國政府想要穩定匯率的話,那么,一方面,它要考慮國民收入變化對進口需求的影響;另一方面,它更要考慮政府預算的變化對投資者預期的影響,這使得政府的財政政策要在一定程度上服從于穩定匯率的需要。

在不平等的國際貨幣體系當中,這樣的矛盾會進一步加劇。以美元、歐元為代表的發達國家貨幣在國際市場上具有更強的流動性,這使得它們位于國際貨幣體系等級結構的頂端;而像人民幣、巴西雷亞爾、墨西哥比索等發展中國家的貨幣,則流動性較差,這使得它們位于國際貨幣體系等級結構的底端。當經濟危機發生時,投資者的流動性偏好上升,這時他們會將低流動性的資產轉換為高流動性的資產。在這些資產當中還包括了不同國家的貨幣。于是,流動性較差的發展中國家的貨幣“在高度風險厭惡的時期就成了‘安全資產轉移’(flighttoquality)的第一批受害者”。因此,流動性較差的發展中國家的貨幣就必須承受更大的匯率波動的可能性。這意味著,為了維持對本國貨幣的需求,從而穩定本幣匯率,發展中國家需要付出比發達國家更大的代價,從而彌補本國貨幣在流動性上的劣勢,這進一步加劇了穩定匯率與國內政策空間的矛盾。同時,相對于巨額的國際資本而言,許多發展中國家的國內金融市場還非常狹小,其本國金融市場容量只占國際金融市場的非常低的比重,并且非常依賴于外部資本,這種金融市場的不對稱性進一步加大了資本流動對匯率影響的不對稱性。

三、發展中國家過度的金融開放必然導致金融危機頻發

正如我們在引言中指出的,在馬克思和明斯基看來,資本主義生產方式本身存在著趨向金融不穩定的內在趨勢。馬克思通過貨幣資本的循環G—G’揭示出資本主義生產的動機就是為了賺錢。“生產過程只是為了賺錢而不可缺少的中間環節,只是為了賺錢而必須干的倒霉事。”按照馬克思和明斯基等經濟學家的觀點,資本主義生產方式的一個重要特點是利用一套復雜的金融體系來為昂貴的資本品生產提供融資。投資取決于資本品的需求價格和供給價格,只有當需求價格超過供給價格的時候,投資才會發生。為了防范不確定性事件的沖擊,在金融系統當中,生產資本品的借款者會設下安全邊際,提高資本品的供給價格;貸款者也會設下安全邊際,從而降低資本品的需求價格。因此,安全邊際的變化會影響到資本品的供給價格和需求價格,從而會影響到投資量的多少。

不同的融資結構有著不同的安全邊際,對此,明斯基提出了著名的三類融資結構的劃分:(1)對沖融資具有很大的安全邊際,它的收入流不但可以支付當期利息,還可以償還部分本金,這使得這種融資結構最為安全;(2)投機融資的安全邊際很小,它的收入流只能夠償付當期利息,但在未來這種融資結構有可能產生足夠大的收入流來償還本金,因此是可以持續下去的;(3)龐氏融資則是難以持續的,它的收入流連當期利息都無法支付,因此,這種融資結構的維系需要不斷地發行更大規模的債務。顯然,這三種融資結構的違約風險是依次遞增的。例如在利率上升從而利息成本上升的情況下,對沖融資可以承受很大的沖擊而仍然能夠履行債務償還的義務;投機融資則相對脆弱,它會退化成龐氏融資;而龐氏融資本身則是難以持續的,這種融資結構最后往往以債務違約而告終。

當一個經濟體主要由對沖融資的個體構成的時候,這個經濟體的金融結構是相對穩定的。如果一個經濟體當中投機融資的比例不斷上升,那么金融結構的脆弱程度也就會不斷上升。在明斯基看來,這樣的轉變是資本主義經濟的內在趨勢。按照簡單的卡萊斯基恒等式,在經濟體的宏觀總量層面存在著這樣的關系:總投資=總利潤。假設在一個主要由對沖融資組成的金融系統當中出現了新的投資機會,新增投資增加了總需求,從而會帶來當期新的收入流(總利潤);收入的增加增強了人們對未來的信心,從而人們會增加在下一期的投資;而在下一期的投資又會帶來新的收入流,這為上一期的投資提供了收入,從而驗證了上一期投資決策的正確性,由此又產生出了更多的投資;由此,經濟體當中的投資和利潤之間就產生了一種正反饋的關系。正如上文已經指出的,資本主義的投資是通過一套復雜的金融體系來實現的,那么,這里所說的正反饋過程同樣需要金融體系的配合才能實現。在金融系統當中,這樣的變化對應著經濟主體開始不斷下調其安全邊際,從而使更多的投資項目得到融資。安全邊際的下降帶來了資本品的供給價格和需求價格的相應變化,從而使更多的投資成為可能;新的投資帶來了更多的當期利潤,從而使得人們對未來更加樂觀,安全邊際進一步下降,未來的投資進一步增加。投資與利潤之間的正反饋機制由此得以實現。

需要指出的一點是,在存在根本不確定性的社會當中,這種行為變化是理性的、常態的。例如,對于金融機構而言,它的決策依賴于借款者長期以來的信用記錄,而不斷實現的收入流提高了借款者的信用等級,優質貸款的不斷增多對應著金融機構應對風險的資產準備的不斷下降。同時,金融創新也是這個動態演化過程的常態變化。隨著經濟繁榮時期的到來,對于追求利潤最大化的金融機構而言,原有的對安全邊際進一步下降進行限制的制度規定就成為正常營利的障礙。由此,各種形式的金融創新開始出現,從而繞開原有制度規定的限制。在這個過程當中,經濟體的融資結構逐漸從由對沖融資主導向由投機融資主導轉變。正如馬克思所說,資本主義信用制度固有的一個性質是“把資本主義生產的動力——用剝削他人勞動的辦法來發家致富——發展成為最純粹最巨大的賭博欺詐制度”。它驅使金融系統的脆弱性開始接近一個危險的邊緣。這時,金融危機的條件就已經具備了,剩下的只需要某些不確定的事件(基準利率上升、原材料價格上升、產品需求減少、道德風險)來觸發危機。受到這些事件的影響,經濟體中的一些個體由投機融資轉變成了龐氏融資。增加負債來延續龐氏融資開始變得困難,市場上開始拋售資產以獲取流動性,隨之而來的是資產價格暴跌,而資產價格的暴跌使得更多的個體陷入到了資不抵債的境地,典型的債務通縮就開始了。

在開放經濟條件下,這種金融不穩定的動態變化同樣存在于發展中國家內部,特別是在發展中國家實現了國內金融自由化的情況下。與封閉經濟的情況相比,金融開放條件下的金融不穩定被進一步放大了。外國資本的風險偏好可能影響甚至主導本國的投資活動,處在上升周期的經濟體從而可能以更快的速度累積起更大的規模的資產泡沫。本國貨幣成為以外幣計價的資產,在浮動匯率的情況下,它的升值同樣是一種資產的價格上升,這種上升進一步強化了我們之前所說的正反饋機制,從而帶來了更多的資本流入。

隨著投機融資的比重不斷上升,外匯市場的不穩定進一步放大了金融系統的脆弱性,并且這種脆弱性的形式也發生了變化。以外幣表示的外債成為私人部門負債的一部分,并且隨著國際資本流入,在融資結構當中占據了越來越大的份額。本國貨幣的貶值將使得私人部門的債務負擔加劇,從而使得融資結構變得更加脆弱。在具有相同的安全邊際的情況下,持有大量外幣債務的融資結構顯然要比沒有外幣債務的融資結構更加不穩定。對于這樣的經濟體而言,危機不僅會由上面所說的因素觸發,而且,匯率的波動同樣可能成為點燃金融危機的導火線。例如在美元加息的情況下,發展中國家的貨幣可能會面臨貶值的壓力,貨幣危機的產生引發了全面的金融危機。由此可見,貨幣危機和金融危機是聯系在一起的。菲利普·阿雷斯特斯(PhilipArestis)和穆雷·格里克曼(Murray Glickman)認為,在開放經濟條件下,發展中國家的金融危機呈現出了兩種不同的形式:從內而外的危機和從外而內的危機。前者是由一些內部因素觸發的危機,這種危機引發了資本外逃和貨幣危機,貨幣危機進一步加劇了危機的嚴重程度;后者是由貨幣危機觸發的危機,來自外匯市場的不穩定引發了國內的金融危機。

按照明斯基的觀點,人們可以建立某種制度約束的上界和下界來緩解經濟的周期性波動,其中最有代表性的就是大政府和大銀行的做法。在開放經濟條件下,穩定匯率的種種做法同樣是一種制度約束。然而,正如我們在第二部分已經討論過的,金融開放使得主權政府喪失了一部分貨幣政策和財政政策的政策空間,這使得政府面臨著實現國內政策目標和匯率穩定之間的兩難局面,這使得金融開放的發展中國家更加難以抵御危機的沖擊。

同時,在開放經濟條件下,主權政府和私人部門的個體一樣成為一個融資主體。政府的負債可能屬于私人資本,也可能屬于IMF等國際組織和其他主權國家。要償還外幣計價的債務,政府需要對應的收入流,這種收入流依賴于經常項目順差。因此,政府的融資結構同樣可以按照明斯基的標準劃分為對沖融資、投機融資和龐氏融資。當主權政府處于不可持續的龐氏融資時,主權債務危機就可能會發生。和私人部門一樣,在本幣貶值的時候,處于投機融資狀態的主權政府可能會走向龐氏融資。于是,貨幣危機就與主權債務危機,從而與更加全面的金融危機聯系在了一起。

由于主權債務危機的可能性的存在,在危機時期,主權政府穩定匯率的能力受到了進一步的限制。對于處在對沖融資狀態的政府而言,它具有大規模的外匯儲備和貿易順差,穩定匯率的代價是損失一部分外匯儲備,從而安全邊際下降。但是,對于處在投機融資狀態的政府而言,它的外匯儲備可能會枯竭;這時,如果放棄干預匯率,那么可能會發生貨幣危機;如果提高利率水平來吸引外資流入,這不僅會如前文所說的使得國內危機進一步加劇,而且主權債務負擔會進一步加重,從而使得主權政府陷入龐氏融資的境地。隨著利息支出的不斷累積,這種龐氏融資最終難以為繼,主權債務危機由此成為開放經濟條件下金融危機爆發的新形式。主權債務危機的可能性進一步限制了政府對外匯市場干預的能力,而且進一步放大了發展中國家金融系統的不穩定性。

正如我們在上一部分所說明的,不平等的國際貨幣體系使得發展中國家要面臨更大的外匯市場的不穩定,從而有著更大的貨幣危機的可能性。同時,國際貨幣體系的不平等還體現在很多方面。對于處于長期逆差的發展中國家而言,主權債務的增加會使得它們面臨違約風險;但是,對于美國來說,美元霸權的存在使得美國不存在主權債務危機的可能。這是因為,作為位于等級結構頂端的貨幣,美元成了某種程度上的世界貨幣,成了國際流動性的來源,而美國則通過增加本國債務來向其他國家提供這種流動性。雖然當前的國際貨幣體系在一定程度上緩解了提供國際流動性的問題,但是這也同時賦予了美國和美元兩種特權:一方面,美國可以長期保持逆差,累積主權債務,而不必擔心出現主權債務危機,因為它掌握了美元的發行權;另一方面,美國的貨幣政策將對外圍國家的匯率產生重要影響,乃至直接威脅到一些國家的經濟穩定(正如2018年阿根廷的遭遇)。因此,由于不平等的國際貨幣體系的存在,金融開放的發展中國家將面臨更加嚴苛的外部條件。

在開放經濟條件下,明斯基所揭示出的金融不穩定的動態變化取得了更大的規模和更復雜的形式。貨幣危機、主權債務危機等各種類型的危機在金融開放的情況下聯系在了一起。在不同地區的發展中國家,由于政策的不同和外部環境的不同,金融不穩定的動態過程產生出了不同的通往危機的路徑。而在這些差異路徑的終點處,這些金融開放的發展中國家最終殊途同歸,嚴重的金融危機爆發了。

四、發展中國家過度的金融開放必然加劇對發達國家的依附

馬克思—明斯基的金融不穩定性理論說明,資本主義生產方式存在著內生的金融不穩定趨勢,而在國際貨幣體系不平等的條件下,金融開放使得這種不穩定的趨勢取得了更大的規模和更復雜的形式:國際資本的高風險偏好促使發展中國家累積起更大規模的資產泡沫,外匯市場的不穩定放大了融資結構的風險,穩定匯率的壓力迫使主權政府喪失了財政政策和貨幣政策的獨立性。正如馬克思指出的,“資本的運動是沒有限度的”,金融開放使得發展中國家在金融領域被納入資本主義世界市場當中,資本的運動取得了國際的性質。對于金融開放的發展中國家來說,金融動蕩的歷史并沒有因為某次金融危機的結束而宣告終止。一次又一次的金融危機不僅破壞了民族經濟的正常發展,而且加劇了發展中國家經濟的依附性,這種依附性具體表現在以下三個方面。

第一,政府在經濟發展當中的作用將被進一步限制,從而使得經濟低迷可能長期得不到扭轉,經濟發展的路徑將進一步被鎖定在不利于發展中國家的國際分工之中。對于發生貨幣危機的發展中國家而言,如果它們繼續保持金融開放的話,那么它們需要緊縮財政,從而削減經常賬戶赤字,穩定外匯市場預期;對于發生主權債務危機的發展中國家而言,它們需要保持財政盈余,從而增強還款能力,穩定貸款者的預期;并且,政府需要進一步將國民經濟轉向可以賺取進出口順差的產業,從而穩定匯率和完成按時還債的目標。于是,在危機之后,一方面,總需求得不到政府支出的刺激,國內投資意愿低迷的情況也就得不到扭轉,經濟會復蘇得非常緩慢,甚至可能會陷入到長期的低迷當中。另一方面,財政緊縮使得政府不得不削減支持科技和產業發展方面的投入,產業政策就成了無源之水,在缺乏政府支持的情況下,國內產業的轉型升級和技術的自主創新將變得更加難以成功。

第二,在不平等的國際貨幣體系之下,脆弱的本國金融體系將因為金融開放而經常性地受到國際資本市場的沖擊。在美元霸權支配的國際貨幣體系下,美國的貨幣政策會經常性地通過外匯市場傳導到發展中國家當中。對于這些國家高度脆弱的金融系統來說,由此而來的匯率波動有時將直接引發一系列的危機。美國由此得到了通過這一渠道不對稱地影響其他國家金融市場,乃至于直接威脅發展中國家金融穩定的能力。正如本文一開始就談到的阿根廷的例子那樣,這一輪美元加息直接打擊了土耳其、阿根廷等諸多外圍國家的金融系統,引發了這些外圍國家的貨幣危機。

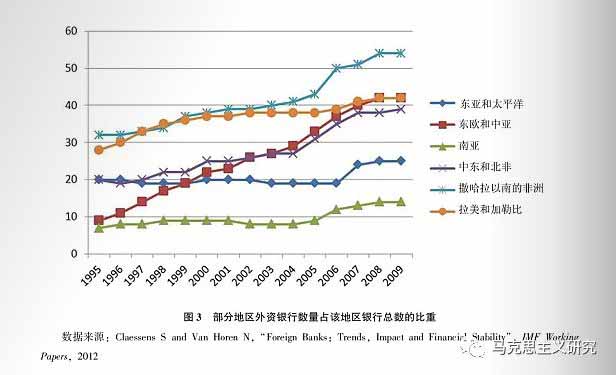

第三,外國資本有機會進一步進入乃至支配本國金融系統。在過去30年里,發展中國家當中的外資銀行占據了越來越重要的地位。統計數據表明,這些外資銀行無論在數量上還是在規模上都有著明顯的上升。在一些發展中國家,例如墨西哥、贊比亞,外資銀行的資本總量甚至能夠占到本國銀行部門資本總量的80%以上,這在很大程度上使這些國家喪失了貨幣主權,因此,發展中國家金融部門對外國資本的依附不是偶然的。金融開放加劇了金融不穩定,這就為外資銀行的進入打開了機會窗口。頻發的金融危機使得發展中國家的金融系統變得非常脆弱,為了充實本國銀行系統的資本但又不放棄金融開放,這使得很多發展中國家不得不選擇通過各種形式引入外資。金融危機的背景和本國政府的有意推動是這一過程的重要特點。例如,在20世紀90年代,阿根廷和巴西之所以同時選擇引入外資銀行,是因為受到了墨西哥金融危機的影響,它們需要引入外資來挽救瀕臨破產的本國銀行。同時,以華盛頓共識為代表的新自由主義意識形態在IMF和世界銀行等組織的推動下主導了許多發展中國家的經濟改革,國內金融自由化以及對外金融開放一直都是其中的首要內容。

五、我國對外金融開放的戰略與政策建議

正如馬克思指出的:“到底什么是自由貿易呢?這就是資本的自由。”類似地,到底什么是金融開放呢?這同樣是資本的自由。脆弱的金融系統、動蕩的外匯市場、有限的政策空間、越來越難以自拔的依附型經濟,這是發展中國家因金融開放而陷入的金融困局的共同特征。在新時期,我國也面臨著類似的困難和挑戰。在外匯市場,我國的資本外流逐漸轉由短期資本流動為主導,市場情緒成為影響資本外流的主導因素,這使得我國穩定匯率、管控金融風險的難度進一步增大。盡管我國采取了資本管制措施,但是近期美元加息還是對人民幣匯率造成了很大的沖擊。雖然當前我國的金融脆弱性沒有阿根廷、土耳其等國家那么嚴重,但近期人民幣的匯率波動應該引起我們對相關問題的重視。

在我們看來,我國沒有必要大量引進外國銀行的直接投資,主要理由在于:首先,我國不缺乏資金,外國銀行進入中國,必須將美元交給中國人民銀行才能在中國開展業務,這不僅增加了“燙手”的外匯儲備的負擔,而且也擠占了本土銀行的信貸規模,這對中國實體經濟沒有一點好處。其次,美國金融家的經營管理水平不會比我國本土金融家高。華爾街金融家制造的“次貸”危機是史無前例的,怎能說其經營管理水平高呢?如果沒有奧巴馬政府對金融業的大規模救助,美國的金融危機是無法收場的。我們應該警惕華爾街銀行家在中國興風作浪、制造新的金融危機。

對此,我們更應該堅持歷史唯物主義,以史為鑒,從歷史上和當前金融開放的發展中國家的金融危機史當中吸取教訓。所謂“前事不忘,后事之師”,許多發展中國家的教訓已經為我們敲響了警鐘。面對當前錯綜復雜的國際局勢,我們更應該高度重視金融安全,防范金融風險,守好金融安全的底線,避免重蹈許多金融開放的發展中國家的覆轍。開放發展是我國的一項基本國策,這不僅涉及我國國內市場的對外開放問題,也涉及別國對我國開放其市場的問題,特別是涉及如何通過“一帶一路”建設平等的國際經貿體系以及實現中國資本走出去的問題,在這兩個方面都涉及金融安全問題。習近平總書記在中共中央政治局第四十次集體學習時指出:“金融安全是國家安全的重要組成部分,是經濟平穩健康發展的重要基礎。維護金融安全,是關系我國經濟社會發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。金融活,經濟活;金融穩,經濟穩。必須充分認識金融在經濟發展和社會生活中的重要地位和作用,切實把維護金融安全作為治國理政的一件大事,扎扎實實把金融工作做好。”我們下面就從國內和外國兩個市場的角度對金融開放中的金融安全問題提出一些基本的應對之策。

在國內金融市場對外開放方面,我國應該堅持對等開放、漸進式開放和底線思維的基本原則,加強國家金融安全審查。正如本文的研究所說明的,自第二次世界大戰結束以來,凡是不遵循這一原則的發展中國家都實行了大幅度的對外金融開放,采取了資本賬戶自由化和匯率自由化的激進措施,這些發展中國家無一例外地都陷入了金融危機,情況嚴重的國家最終都陷入了本文所探討的“金融困局”:脆弱的金融系統、動蕩的外匯市場、有限的政策空間和越來越難以自拔的依附型經濟。漸進式的和局部的金融開放可以避免顛覆性的錯誤,例如,我們在前面提到了阿根廷和巴西在20世紀90年代同時引入了外資銀行,但這兩個國家做法略有不同:巴西沒有采取全面的金融開放,外資銀行的引入采取的是“就事論事”(case by case)的原則,而阿根廷則完全開放了金融,不同的開放方式和開放程度使得兩個國家遭到金融危機的影響程度就不同,巴西陷入“金融困局”的程度就比阿根廷輕得多。特別值得一提的是,阿根廷對外資銀行的依附性不僅體現在外資銀行比重的增加,而且還體現在中央政府對外國銀行的依賴:對于融資結構非常脆弱的政府而言,在外匯儲備不足的情況下,它需要依賴外國銀行來提供外匯的流動性,這無疑為2018年5月爆發的金融危機埋下了嚴重的隱患。

加強國家金融安全審查,是防范金融風險和守好金融安全底線的重要屏障。自20世紀70年代以來,美國在主導貿易自由化和金融自由化的過程中,逐步建立了一套與開放經濟相契合的國家經濟安全體系,并設立專門審查部門,采取嚴格和嚴密的審查措施,保護本國制造業安全和金融安全。在過去十多年中,中國企業對美國高科技產業、金融機構等方面的投資在美國的國家安全審查過程中鮮有順利過關,就說明美國是一個高度重視國家安全和風險防范的國家。我國一直忽視國家金融安全審查,因此,美國在這方面有許多做法值得我們借鑒。特別是當外資金融機構進入中國的銀行、證券、保險等金融機構特別是控股中國金融機構之后,我國居民、企業特別是黨政軍的金融行為信息和企業的商業秘密就很容易被國際壟斷金融資本集團所搜集和掌控。因此,如何在金融開放中確保國家金融安全是一個急需研究的重要問題。

在我國與外國金融市場打交道特別是中國資本走出去的問題上,我國除了堅持對等開放等原則外,應該在“一帶一路”國家堅持以人民幣結算、貸款和投資,并逐步實現與發達國家之間的貿易以人民幣進行結算;特別是我國應該通過貿易渠道而非金融渠道逐步推行人民幣國際化,這不僅涉及我國對外金融開放的效果問題,也與確保我國金融安全問題有關。

在這方面,德國和日本金融開放的不同路徑值得我國借鑒。正如有學者指出的,德國貨幣國際化之所以遠比日本成功,其原因就在于德國在對資本項目實行較強管制之下通過貿易渠道向全球輸出其貨幣,在全球產業鏈和相關生產要素的交易與分配中扮演了主導角色,而日本則通過放開資本管制,積極鼓勵本國和海外金融機構參與和日元相關的金融資產交易,以金融渠道對外輸出日元。從資本項目開放的角度看,德國和日本的貨幣國際化思路是完全相反的。德國在貨幣基本國際化后才放開了資本項目,日本卻是試圖通過資本項目開放來推動國際化。不同的路徑導致兩國貨幣國際化的最終結果差異很大。從一開始日元的結算功能便相對較弱,而其儲備貨幣功能也隨著經濟泡沫破滅和經濟競爭力下滑,地位逐漸降低。到今天,盡管日本是國際第三大經濟體,貿易規模龐大,但日元的國際使用仍然非常有限,遠遠落后于美元和歐元,甚至落后于英鎊,這也是日本經濟在過去20多年長期低迷的重要原因之一。

“一帶一路”為人民幣國際化提供了前所未有的歷史機遇,我國可以通過使用人民幣作為結算貨幣,使用人民幣進行投資,發放人民幣貸款和發行人民幣債券,在“一帶一路”國家穩步建立人民幣貨幣區,漸進式地推進人民幣國際化。在這方面,上述德國金融開放的成功經驗和日本金融開放的不成功教訓提供了前車之鑒。對于我國來說,通過金融渠道推行人民幣很容易為國際壟斷金融資本在人民幣離岸市場進行投機活動制造機會,而在保持資本管制特別是資本項目管制的條件下,通過貿易渠道逐步推行人民幣國際化,并在人民幣國際化基本實現后再開放資本項目,不僅可以有效地防范金融風險,確保國家金融安全,規避廣大的發展中國家因金融開放而陷入的“金融困局”,而且對于我國建設制造業特別是高端制造業強國具有重要的戰略意義。

參考文獻:

[1 ]H. P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, New York: McGraw-Hill, 2008.

[2 ]李黎力:《明斯基經濟思想研究》,北京:商務印書館,2018年。

[3 ]P. Davidson, “Liquidity vs. Efficiency in Liberalized International Financial Markets: a Warning to Developing Economies”, Revista de Economia Política , Vol. 20, No. 3, 2000.

[4 ]P. Arestis and M. Glickman, “Financial Crisis in Southeast Asia: Dispelling Illusion the Minskyan Way”, Cambridge Journal of Economics , Vol. 26, No. 2, 2002.

文章來源:《馬克思主義研究》2019年第5期。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號