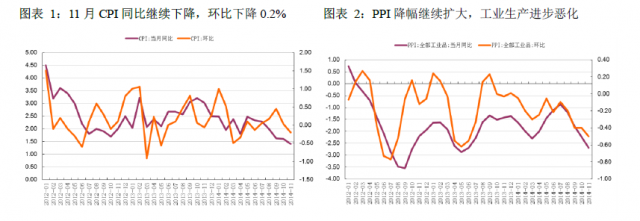

在我國CPI持續回落至1.4%,PPI連續33個月下降的背景下,不少機構警告,中國陷入了有史以來最嚴重的通縮局面。近日《人民日報》一篇專訪文章也提到,通縮壓力不得不防。

經濟學者普遍認為,當CPI連跌三個月,即表示已出現通貨緊縮。國務院參事室特約研究員、國家統計局前總經濟師姚景源在接受《人民日報》采訪時稱,從目前的數據來看,我們還沒有陷入通縮,但是2015年CPI有可能出現負增長,我們確實要高度警惕通縮壓力。

(圖表來自山西證券報告)

物價的持續下跌將抑制投資和生產,導致失業率走高以及經濟衰退。姚景源具體提到:

表面上看,商品價格便宜了,生活成本更低了。但是,物價回落會影響投資與消費預期。企業產品價格下降,預期收益減少,投資就會相應減少,就業就不會增加。消費者習慣買漲不買落,都等著買更便宜的東西,就會導致消費萎縮,企業產品就會積壓、滯銷,進而影響企業運轉與員工收入。

他還認為,當下的通縮壓力與以往不同。雖然也受到出口不足的影響,但更多是“三期疊加”的結果,是過于依賴投資拉動經濟增長的結果,是經濟結構不合理所累積矛盾的集中爆發,更是步入新常態后不得不解決的問題。

至于如何應對,姚景源表示:

經濟增速換擋期的主要風險不是通脹,而是通縮,更應關注的是下限。所謂底線思維,就是要防止通縮。由于當前通縮壓力主要來自于“三期疊加”,靠過去加大投資、放松貨幣的老方法進行調控是行不通的。要避免出現通縮的局面,還是要在轉方式、調結構上下功夫。

在供給層面,應當加大力度化解產能過剩,不妨多采用“走出去”的方法。過去我們化解產能過剩,特別強調“淘汰”與“整合”,在“轉移”上下的功夫不夠。現在應該把視野擴展到國際上,利用“一帶一路”,更多地運用“轉移”的方法。以高鐵“走出去”為例,就能帶動上游鋼鐵、電子、有色金屬、裝備制造的產能消化。

在拉動內需方面,他提到:首先,應當促進房地產行業平穩運行,防止房地產市場大起大落,其次,拉動工業投資。再次,要加大基礎設施建設投資。我國中西部與東部、農村與城市的基礎設施差距還很大,需要補齊短板。此外,還要通過改善民生來促進消費。

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號