在美洲的土地上,有一些地點(diǎn)極富象征性。由于與逝去的印第安文明有關(guān),這是一些感傷的地點(diǎn)。我走向它們時(shí),心中涌漲的心情應(yīng)該稱之拜謁。比如在墨西哥的帕倫克,秘魯?shù)鸟R丘比丘。

多少我們崇敬的人物也都懷著拜謁的心情在馬丘比丘留下足跡。

切·格瓦拉年輕時(shí)代曾兩度來(lái)到馬丘比丘,撫摸著一塊塊灰色的石頭流連忘返,甚至萌發(fā)過(guò)當(dāng)一名印第安文明考古學(xué)者的念頭。他發(fā)表過(guò)一份題為《石頭之謎》的報(bào)道,文章在結(jié)尾處大聲疾呼:“印第安美洲的公民們,起來(lái)奪回過(guò)去吧!”

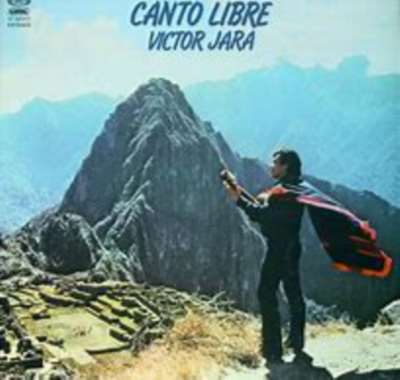

1973年7月,智利“人民歌手”維克托·哈拉(Victor Jara)登上了馬丘比丘。同行之友堅(jiān)持為維克托拍下了一張意味深長(zhǎng)的照片:著印第安人“篷喬”的維克托,懷抱吉他,迎風(fēng)佇立。英姿成了遺照:這時(shí)離他與阿連德一同被害僅僅兩個(gè)月。

馬丘比丘位于庫(kù)斯科東北100公里處的烏魯潘帕河畔。烏魯潘帕河在這里進(jìn)入了崇山峻嶺,河谷狹窄,濤聲澎湃,風(fēng)景一改昨日的旱渴安第斯山印象。已經(jīng)是安第斯山的東部,空氣濕潤(rùn),植被茂密,再向東,便是深不可測(cè)的熱帶雨林。這一大片山嶺、密林、河流穿插的地區(qū)叫維爾卡邦巴(Vilcabamba),按照比奧萊塔教給我們的克丘亞語(yǔ),這個(gè)印第安地名的意思應(yīng)該是“神圣的-空地”。

馬丘比丘為什么驚世駭俗,名揚(yáng)天下?

在這片人跡罕至的山海密林中,有兩座拔地而起的山峰,高的叫瓦依納皮丘(Huayna Picchu),意為“年輕的山峰”,矮的叫馬丘比丘(Machu Picchu),“年老的山峰”。兩山之間有一片海拔2430米的開(kāi)闊平地,視野之內(nèi)四處是懸崖絕壁。然而就在這詭秘的地理環(huán)境中,一座保存完好的印卡古城沐浴著高原的陽(yáng)光,垂首俯瞰500米之下蜿蜒流淌的烏魯潘帕河。

據(jù)說(shuō)這座古城從來(lái)沒(méi)有被占領(lǐng)秘魯全境的西班牙殖民者發(fā)現(xiàn),幾百年銷聲匿跡,直至1911年被一個(gè)名叫海勒姆·賓厄姆(Hiram Bingham)的美國(guó)歷史學(xué)家“發(fā)現(xiàn)”。由于沒(méi)有任何歷史文獻(xiàn),圍繞馬丘比丘的種種猜測(cè)更增加了這座山巔城池的萬(wàn)般奧玄。

從奧揚(yáng)泰坦博登上旅游列車,抵達(dá)馬丘比丘山腳下的“熱水鎮(zhèn)”(Aguascalientes)時(shí)已經(jīng)入夜,小鎮(zhèn)依然燈火通明。不只是燈火,鎮(zhèn)上的一切活動(dòng)都隨旅游火車時(shí)刻表而興衰,貧困之中的兒童在旅游業(yè)的氣氛中長(zhǎng)大。

翌日清晨大雨。我們嚇壞了,以為前功盡棄——百姓的旅游總是受限于嚴(yán)格的時(shí)間表。幸好天很快放晴,朝陽(yáng)煦煦,山頂云霧繚繞。我們以最快的速度跳上專用旅游巴士,汽車盤旋而上,烏魯潘帕河在山腳下蛇一樣扭來(lái)繞去,越見(jiàn)細(xì)小。咬咬牙繳上Z所稱“世界上最貴的”25美元一張的門票,走進(jìn)了神秘的天地。

秘魯馬丘比丘周圍的山勢(shì)

仔細(xì)留意了進(jìn)門處鑲在山體上幾塊意味深長(zhǎng)的石匾,按照時(shí)間順序,上面的銘文們依次是:

“庫(kù)斯科感謝海勒姆·賓厄姆,1911年發(fā)現(xiàn)馬丘比丘的科學(xué)家”,立于1948年10月;

“紀(jì)念海勒姆·賓厄姆發(fā)現(xiàn)馬丘比丘50周年”,立于1961年7月24日;

“1911-1986:人類紀(jì)念修建了馬丘比丘——美洲文化的輝煌標(biāo)志——的能干的太陽(yáng)的子孫,庫(kù)斯科工業(yè)-旅游-統(tǒng)一規(guī)劃部于科學(xué)發(fā)現(xiàn)馬丘比丘75周年之際”,立于1986年7月24日;

“庫(kù)斯科國(guó)立文化研究所紀(jì)念梅爾喬·阿特亞加·理查特(Melchor Arteaga Richarte) 和阿爾瓦雷斯(Alvarez),他們?cè)诤@漳?middot;賓厄姆之前就曾在馬丘比丘居住”,立于1993年10月。

銘文的變化反映出覺(jué)悟的提高。

人們說(shuō)瞻仰馬丘比丘的好時(shí)分是清晨和黃昏,也就是當(dāng)天第一班旅游火車到來(lái)之前和最后一班火車離去之后。此刻我們正享受著清晨的相對(duì)寧寂。找到一個(gè)觀察全景的好角度,久久不愿離開(kāi),心里琢磨著切·格瓦拉和維克托·哈拉可能站立過(guò)的位置和也許會(huì)產(chǎn)生的感覺(jué)。

眼前已經(jīng)出現(xiàn)了那個(gè)多少次從畫(huà)冊(cè)和影視上熟悉了的場(chǎng)面,但歷經(jīng)千山萬(wàn)水后腳踏實(shí)地的感覺(jué)依然激動(dòng)人心!左右打聽(tīng),才知道我們以往熟悉的照片上并沒(méi)有名叫“馬丘比丘”的那座“老山”,我們面對(duì)的陡峭山峰是 “年輕山”,而“老山”正處在拍攝者的腳下。

四周海拔五六千米的雄峰側(cè)立,云霧間的山巒綠蔭迷蒙。

馬丘比丘之高

眼前儼然一座完整的微型城市,占地約20公頃,中間有一長(zhǎng)條開(kāi)闊的廣場(chǎng),兩邊散落著200多間房屋遺址,房屋失去了昔日的草棚屋頂,但留下了石壘墻垣、屋脊臺(tái)梯和巨石地基之上的堅(jiān)實(shí)地面。城市劃為農(nóng)區(qū)和市區(qū),房屋有宗教、世俗功用之分,外圍是壯觀的層層臺(tái)地,殘留著幾百年前的灌溉體系。

終于站在馬丘比丘

走下高地,進(jìn)入內(nèi)圈一一細(xì)察。帶有神秘地下室的半圓形塔樓,在同一塊巨石上鑿出圓底盤和一立柱體的“拴日臺(tái)”,“三窗神殿”和它所面對(duì)的男性生殖器形狀的山峰,依山峰剪影砍鑿而成的“圣石”……神奇建筑無(wú)法筆述,它們?cè)诋?dāng)年的功用更是云山霧罩。巨石修砌的高超技術(shù)一如沿途古城遺址所見(jiàn),但這是在四面絕壁的高山之巔,其講究的設(shè)計(jì)和精致的工藝也使人感到不是一般的城池。

從清晨的朦朧看到午后的明媚,從人影飄渺到人頭攢動(dòng)再到人跡寥寥,我們用盡了50美元的門票,猜夠了四五百年的謎語(yǔ)。其間,還見(jiàn)到了我們親愛(ài)的萬(wàn)卡維利卡農(nóng)民一家——他們?nèi)耘e著錄像機(jī)拍攝我們;也見(jiàn)到了活潑的哥倫比亞兄妹,年紀(jì)半百的大哥雄心勃勃地說(shuō):“只要有人愿意攀登青年峰,我就與他做伴同行!”

馬丘比丘給我留下難忘印象的,是農(nóng)業(yè)區(qū)內(nèi)那些每層間隔高過(guò)一人的齊整“梯田”,這些如今長(zhǎng)滿青草、羊駝漫步的臺(tái)地,當(dāng)年是種植玉米、土豆、基努阿的莊稼地嗎?當(dāng)年有多少人居住呢?還有南邊高坡上那條“印卡之路”,沿著懸崖,用大塊的石頭鋪砌而成。古路的另一頭隱入山野,直通庫(kù)斯科,今天的步行者們?nèi)钥裳刂@條路用5天時(shí)間從庫(kù)斯科走到馬丘比丘。沿途密林中有一處處古代遺址,宛如一座座驛站。

直通庫(kù)斯科的印卡之路

這么說(shuō)來(lái),馬丘比丘并非“四面絕壁”,不僅有“印卡之路”通往庫(kù)斯科,附近還有三個(gè)重要的印第安遺址。神秘的馬丘比丘并不是孤立的建筑,它與周圍的環(huán)境共同譜寫過(guò)一段未揭秘的歷史。究竟是先有馬丘比丘呢,還是先有庫(kù)斯科?

我們也加入了“馬丘比丘猜想”。

秘魯國(guó)內(nèi)外學(xué)者們對(duì)馬丘比丘曾做出各各不同的判斷,關(guān)于年代,有認(rèn)為屬于古老的舊石器時(shí)期,但更多的人認(rèn)為它是印卡時(shí)代的建筑。但具體到印卡帝國(guó)的哪個(gè)階段,有前庫(kù)斯科、后庫(kù)斯科等不同看法。關(guān)于它的功用,有自給自足的城市、印卡政治軍事中心、宗教中心和星相學(xué)校不等說(shuō)法。

那位癡迷于馬丘比丘的“發(fā)現(xiàn)者”美國(guó)人賓厄姆又是怎樣判斷呢?

他認(rèn)為馬丘比丘在被“發(fā)現(xiàn)”之前歷經(jīng)了幾個(gè)世紀(jì)的滄桑;在庫(kù)斯科城遭到西班牙殖民者的“褻瀆”之后,印卡人將星相崇拜移至馬丘比丘;這里同時(shí)也是獻(xiàn)身于太陽(yáng)神的“貞女”的最后庇護(hù)所,她們因此而逃脫了劫難(這個(gè)學(xué)者把不少“貞女”木乃伊帶回了美國(guó))。

馬丘比丘之謎

在眾多關(guān)于馬丘比丘的研究著述里,有一本書(shū)格外引起我的注意,即費(fèi)爾南德·薩萊蒂尼(Fernand Salentiny)的《馬丘比丘》。這是一本嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)書(shū),作者介紹并分析了百家之說(shuō),提出了自己的獨(dú)到觀點(diǎn)。扉頁(yè)的引語(yǔ)意味深長(zhǎng):

“讓我們回到起源的地方,從那里站起來(lái),并再次獲勝。”

曼科·卡帕克二世,維爾卡邦巴的印卡王,1544年夏

曼科·卡帕克二世(Manco Cápac II)是1536年領(lǐng)導(dǎo)反抗西班牙殖民者起義、堅(jiān)持抵抗8年之久的印卡王。傳說(shuō)起義失敗之后,曼科二世對(duì)他的戰(zhàn)士們說(shuō)了這句話,作者以這句話作為提綱挈領(lǐng)的中心思想,提出:

馬丘比丘是先于庫(kù)斯科城的印卡人的故鄉(xiāng),是庫(kù)斯科陷落后印卡戰(zhàn)士退守并進(jìn)行抵抗斗爭(zhēng)的大本營(yíng)。

這本書(shū)的重要價(jià)值在于作者沒(méi)有拘泥于細(xì)節(jié)考證。他高屋建瓴,首先傾注大量筆墨描述印卡文明的歷史變遷、文化特點(diǎn),繼而以他人少有的關(guān)注詳盡介紹印卡人反抗西班牙殖民者的斗爭(zhēng),展現(xiàn)出后者是前者的必然邏輯。

即便關(guān)于馬丘比丘的結(jié)論有誤差,僅反抗史部分已經(jīng)使該書(shū)功不可沒(méi)。

由于淺薄的勝者書(shū)寫的歷史成為主流話語(yǔ),失敗者的歷史難逃被淹沒(méi)的噩運(yùn)。世界史典籍中,印第安人的抵抗被輕描淡寫一帶而過(guò),致使很多當(dāng)代人至今奇怪:他們?yōu)槭裁床坏挚梗克坪趺乐薜?ldquo;征服”是一項(xiàng)西方人所向披靡的英雄行為,印第安人落得一個(gè)溫順的弱者形像。

然而史實(shí)并非如此!曾有過(guò)殊死的抗?fàn)帲羞^(guò)血腥的鎮(zhèn)壓。

皮薩羅1533年占領(lǐng)了庫(kù)斯科。從那時(shí)到大規(guī)模的抵抗之火熄滅,經(jīng)歷了近半個(gè)世紀(jì)的搏斗,其間,西班牙人死亡1萬(wàn)5千至2萬(wàn)人,印卡戰(zhàn)士死亡10萬(wàn)人。

1533年,印卡最后一位老國(guó)王瓦依納·卡帕克去世,皮薩羅立王子曼科·卡帕克為印卡王,希望他成為一代傀儡,史稱曼科·卡帕克二世。曼科二世表面應(yīng)酬,心中凝聚著復(fù)仇的怒火和重建帝國(guó)的決心。在醞釀數(shù)年之后,他借口祭奠亡父和為西班牙人尋找黃金,逃離庫(kù)斯科,向著奧揚(yáng)泰坦博和馬丘比丘的方向走去:

1536年4月18日,曼科二世與他的隨從向著Yucay(在庫(kù)斯科通向奧揚(yáng)泰坦博的路上:譯注)山谷的偉大逃離(éxodo)啟程了。根據(jù)西班牙編年史家的報(bào)告(以及印卡傳說(shuō)),曼科二世帶著2,000到3,000搬運(yùn)工、全部朝廷人員,1,000左右的嬪妃和太陽(yáng)神貞女,數(shù)目不明的宗教人士,5,000只大羊駝——它們肯定馱著punchao(黃金制成的太陽(yáng)神像)和其他沒(méi)有落入西班牙人之手的珍寶——離開(kāi)了庫(kù)斯科,向著奧揚(yáng)泰坦博方向走去。當(dāng)這支人馬從這個(gè)帝國(guó)故都的視線里消失之后,埃爾南多·皮薩羅(弗朗西斯科·皮薩羅的一個(gè)兄弟——譯注)接到了關(guān)于起義的最初消息。

從此,印卡人的“八年抗戰(zhàn)”開(kāi)始了。

義軍曾譜寫了10萬(wàn)大軍圍困庫(kù)斯科達(dá)6個(gè)月之久的光輝篇章,一度兵逼利馬城下,幾乎收復(fù)塔萬(wàn)廷蘇約帝國(guó),直至曼科二世突然死亡。《馬丘比丘》的作者認(rèn)為:“如果曼科二世的事業(yè)成功,拉丁美洲的歷史發(fā)展會(huì)完全不同于今天。”

曼科二世死后,三位印卡王子先后繼任王位,在維爾卡邦巴地區(qū)與庫(kù)斯科和利馬的西班牙殖民者分庭抗禮。至1572年,西班牙人進(jìn)入維爾卡邦巴地區(qū),最后一位印卡王圖帕克·阿馬魯(Túpac Amaru)被誘騙到庫(kù)斯科,于1572年5月在大廣場(chǎng)數(shù)萬(wàn)印第安人的目擊下被斬首。二百年后獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)前夕的印第安起義領(lǐng)袖之所以自稱圖帕克·阿馬魯二世,1996年被秘魯總統(tǒng)藤森剿殺于日本駐秘魯大使館官邸的游擊隊(duì)員之所以屬于“圖帕克·阿馬魯革命運(yùn)動(dòng)游擊隊(duì)”,都源于這位末代印卡王的名字。

當(dāng)代阿根廷哲學(xué)家恩里克·杜塞爾在《論對(duì)“他人”的遮蓋》一書(shū)“抵抗”一節(jié)里盡述美洲大陸上與殖民主義史同時(shí)延續(xù)的印第安人抵抗史,指出“抵抗的激烈程度和漫長(zhǎng)歷程遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們的了解”。這本受贈(zèng)于作者的書(shū)也成為我此行一路的夜讀書(shū)。應(yīng)該注意的是,這本出版于1993年的書(shū)也認(rèn)為“馬丘比丘是從未被征服的安第斯山印卡人留下的避難所遺址”。

在國(guó)內(nèi)曾奉命看過(guò)一份論當(dāng)今拉美“非傳統(tǒng)性安全”碩士生論文,文章把殖民地時(shí)期的抵抗運(yùn)動(dòng)也列在“恐怖主義”這個(gè)帝國(guó)主義發(fā)明創(chuàng)造的惡毒術(shù)語(yǔ)下……我不知這位碩士生是昏了頭腦,還是直接譯抄了西方殖民主義者的“學(xué)術(shù)”言論。

在廣闊的歷史背景下,《馬丘比丘》的作者展開(kāi)了他對(duì)馬丘比丘的全面分析:

馬丘比丘的建立先于庫(kù)斯科城,是早期印卡人的重要城市,可能由第一位印卡王領(lǐng)導(dǎo)重建,曾有6,000人到8,000人居住。馬丘比丘地處戰(zhàn)略位置,向西南可進(jìn)入廣闊的平原地區(qū),向東可退隱茫茫的熱帶雨林,符合早期印卡居民的防衛(wèi)心理。但馬丘比丘不僅限于軍事防御,它是可供生存的第一座印卡重鎮(zhèn),遺址區(qū)內(nèi)各種式樣的房屋、設(shè)施說(shuō)明了這一點(diǎn)。

這里寧?kù)o安全,具有氣候的多樣性,深藏的山谷適于古柯、木薯生長(zhǎng),梯田上可以種植玉米、土豆。1911年美國(guó)人賓厄姆初訪馬丘比丘時(shí),親眼見(jiàn)到過(guò)在山頂上生活的居民。

隨著印卡文明的擴(kuò)張,印卡人開(kāi)始在平原(作者認(rèn)為“庫(kù)斯科”之名并不是“肚臍”,而是 “平原”,即印第安詞匯cusca)上建造了新城庫(kù)斯科,所以馬丘比丘的大門面對(duì)著庫(kù)斯科,“印卡之路”通向庫(kù)斯科。西班牙人到來(lái)之際,馬丘比丘仍約有500名士兵及其家屬留守。

1544年,曼科二世在起義失敗之后流亡此地準(zhǔn)備反攻。正是此時(shí),他發(fā)出了上述“讓我們回到起源的地方,從那里站起來(lái),并再次獲勝”的號(hào)召。

在整個(gè)維爾卡邦巴地區(qū),只有馬丘比丘能容納曼科二世的幾千武士。

30年之后,最后一位進(jìn)行抵抗的王子圖帕克·阿馬魯在庫(kù)斯科被處死,留守在馬丘比丘的起義人馬逃亡到了人跡罕至的雨林。出于大局已定和對(duì)山區(qū)的畏懼,西班牙人可能沒(méi)有追擊到馬丘比丘,但他們一定知道馬丘比丘。由于半個(gè)世紀(jì)里屢屢軍事失利,西班牙歷史學(xué)家不愿提及馬丘比丘。

當(dāng)代烏拉圭著名作家愛(ài)德華多·加萊亞諾在拉丁美洲歷史三部曲《火的記憶》里,用優(yōu)美的文學(xué)筆調(diào)闡述他的歷史判斷:

印卡王穿越烏魯潘帕河谷,出現(xiàn)在云霧迷蒙的山尖。石階引領(lǐng)他抵達(dá)群峰中的秘密處所。在射垛和塔壘的掩護(hù)下,馬丘比丘要塞在世界的盡頭實(shí)施統(tǒng)治。

也許,這是深思熟慮的學(xué)術(shù)結(jié)論,也許,這只是無(wú)數(shù)人發(fā)自善良和正義的美好猜想。

關(guān)于馬丘比丘之謎為什么久久不獲破解,《馬丘比丘》的作者還提出了一個(gè)耐人尋味的說(shuō)法:“所有訪問(wèn)南美的人都需要一定的時(shí)間才能熟悉這個(gè)國(guó)家和它的人民,只有很少的人能理解印第安人。”也就是說(shuō),缺少與原住民的真正溝通,也許是馬丘比丘日益撲朔迷離的原因所在。

作者堅(jiān)決主張:馬丘比丘從來(lái)是已知的,不是“秘密”,也沒(méi)有“消失”過(guò)。當(dāng)然,海勒姆·賓厄姆也絕談不上是偉大的“發(fā)現(xiàn)者”。

早從1814年起,就陸續(xù)有考察者開(kāi)始尋找曼科二世去世之后印卡王室在維爾卡邦巴地區(qū)的最后都城。

1875年,法國(guó)旅行家夏爾·韋納(Charles Wiener)受法國(guó)公共教育部委托到南美考察,途經(jīng)奧揚(yáng)泰坦博時(shí)被一個(gè)當(dāng)?shù)赜〉诎踩烁嬷?ldquo;馬丘比丘”的消息。安第斯山豐富的寶藏使夏爾·韋納最終走到了別處,與馬丘比丘失之交臂,但是這個(gè)地名卻被他隨意記錄在旅行筆記本上。

1894年,本地印第安向?qū)W古斯丁·利薩拉加(Agustín Lizarraga)引領(lǐng)秘魯尋寶人路易斯·貝哈爾·烏加爾特(Luis Béjar Ugarte)到達(dá)了馬丘比丘,發(fā)現(xiàn)了烏魯潘帕河床下有一條從奧揚(yáng)泰坦博通往馬丘比丘的地下隧道,但他們沒(méi)有將此消息公布于世。這條隧道可能就是曼科二世和他的戰(zhàn)士們出擊和退隱的秘密通道。

1901年,印第安向?qū)Ю_拉加帶領(lǐng)兩個(gè)秘魯尋寶人再次到達(dá)馬丘比丘,可能帶走了幾具干尸等文物。他們?cè)谀抢镎J(rèn)識(shí)了在“高山頂上”的梯田里種莊稼的印第安人阿爾瓦雷斯——庫(kù)斯科國(guó)立文化研究所1993年所立之碑上紀(jì)念的人物之一。

那些年里,庫(kù)斯科的考古學(xué)者和歷史學(xué)家一定聽(tīng)說(shuō)了走向馬丘比丘的行蹤消息,但是不知為什么他們沒(méi)有振奮起精神,就這樣把歷史機(jī)會(huì)拱手讓給了美國(guó)人賓厄姆。

馬丘比丘從來(lái)是“已知”的,從來(lái)沒(méi)有“消失”過(guò),阿爾瓦雷斯一直在“高山頂上”上種田。關(guān)鍵在于作為文化的主人,阿爾瓦雷斯們從來(lái)是現(xiàn)實(shí)文化中的“邊緣人”。

1911年7月,海勒姆·賓厄姆和他的同伴們離開(kāi)庫(kù)斯科,他們了解法國(guó)人在1875年留下的關(guān)于馬丘比丘的信息。在離奧揚(yáng)泰坦博40英里的烏魯潘帕河畔,一行人被當(dāng)?shù)仳叿蛎窢枂?middot;阿特亞加告知,在陡峭的“馬丘比丘”和“瓦依納皮丘”山頂上,有一片印卡廢墟。24日清晨,淫雨霏霏,賓厄姆許諾給阿特亞加一個(gè)索爾(合50分金幣)——如果他能領(lǐng)他們登上馬丘比丘。梅爾喬·阿特亞加是庫(kù)斯科國(guó)立文化研究所1993年所立之碑紀(jì)念的人物之二。

1961年和1993年碑文間的重大變化

被阿特亞加領(lǐng)上馬丘比丘的賓厄姆一行不僅受到居住4年之久的山頂農(nóng)戶的熱情款待,還在一座廟宇廢墟里發(fā)現(xiàn)了利薩拉加刻于1902年的名字。

1952年,年輕的切·格瓦拉在《石頭之謎》的報(bào)道里呼吁“印第安美洲的公民們起來(lái)奪回過(guò)去”時(shí),并非心血來(lái)潮。他曾寫道:

輝煌的文明中有一片陰影。石頭古城的每一寸土地都被清掃得沒(méi)有一根雜草,都被仔細(xì)研究過(guò)、描寫過(guò)了……一切能弄到的,都落到了研究者的手中,他們帶著200箱文物凱旋回國(guó)……今天我們?cè)谀膬耗苄蕾p到這座印第安古城的珍寶呢?答案很明顯:在美國(guó)的博物館里。

次日臨晨五點(diǎn),與那些已經(jīng)熟悉的面孔一起登上火車,我們回到奧揚(yáng)泰坦博中途站。

天還未亮,汽車站人聲鼎沸,叫喊乘客的,叫賣烏魯潘帕大白玉米的……但到了這個(gè)節(jié)骨眼上,一切東西都貴起來(lái)了。旅游汽車?yán)吡艘卉囓嚻>氲耐鈬?guó)游客,我們登上了當(dāng)?shù)匦∝湻党痰摹r(jià)格便宜的公共汽車,同車的也有少數(shù)幾個(gè)西方人。

引人注目的是一群身上帶著汗味的小伙子。他們把沉重古怪的器械、包括煤氣罐架子放上車頂,然后一直站在車前部。途中聊天才知道,他們是為“漂流者”扛活的。扛活者中途在靠近一條小河的墓地下車,為“漂流者”洗干凈全部器械,下午乘另一班車去庫(kù)斯科,把洗干凈的東西為“漂流者”扛回庫(kù)斯科富裕的家中。干這個(gè)活,一個(gè)人一天掙不到10個(gè)索爾。

當(dāng)然,漂流者不僅扮演了勇敢、買得了刺激,而且用錢免去了洗刷行頭工具的平庸。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)