保馬編者按

今年5月,美國當代著名政治學家、哈佛大學教授羅伯特·帕特南的著作《我們的孩子》(點擊書名可查看圖書詳情)中文版上市。帕特南歷時數(shù)年,帶領他的研究團隊追蹤訪問了美國各地107位年輕人與他們的家庭,從家庭結構、父母教養(yǎng)方式、學校條件和鄰里社區(qū)四方面入手,詳細討論了美國貧富兩個階級的孩子們在成長經(jīng)歷中的全方位差距,以點帶面地展現(xiàn)了過去近半個世紀以來美國社會日益擴大的階級鴻溝,揭露了“美國夢”正在走向衰落的事實。今天保馬推送《機會不平等與孩子的未來》一文,為澎湃新聞對該書譯者華東師范大學田雷老師所作的專訪。訪談中,田雷老師結合原著以及自己長期對美國社會和法律的觀察,回答了如何理解美國夢的衰落、階級與社會不平等的關系以及美國社會階層固化的原因等問題。感謝田雷老師授權保馬發(fā)表。

譯者 田雷

澎湃新聞:《我們的孩子》為什么會在中國受歡迎?

田雷:羅伯特·帕特南是美國當代著名政治學家,自2000年出版《獨自打保齡》以來,他就是美國社會變遷最具洞察力的觀察者,他有一種一針見血直指問題根本的能力,這也讓他在公共知識界有很廣泛的影響力。而他的這本《我們的孩子》也是理解美國近半個世紀以來社會變遷的重要著作。這本書的核心關鍵詞是不平等。我們這次中文版的封面很好地表達出這個信息,你可以看到,出身不同的孩子,他們人生的起跑線就是不一樣的。

雖然這是一本談美國的書,但閱讀這本書,也許會讓中國讀者產(chǎn)生一種強烈的代入感。我覺得這本書之所以引起國內讀者的廣泛關注,恰恰是因為最近這段時間我們自己的憂與思,特別是學界以及社會上關于教育資源分配和機會平等的一系列討論。根據(jù)出版社反饋給我的信息,這本書自上市以來,某網(wǎng)店賣出了2000多冊,而其中位于北京、上海兩地的購買者就占了60%,這并不符合學術書的銷售模式,想必正是因為書中某些內容打動了北上廣一線城市的家長們,也許書中的有些故事讓他們會有某種感同身受的體驗。

中美兩國,盡管政治制度、歷史背景截然不同,但現(xiàn)狀有相似之處。而從世界范圍看來,不平等的政治也是我們理解上世紀八十年代以來整個世界的關鍵線索。在我看來,《我們的孩子》之所以受到歡迎,恰恰是因為這本書特別能打動目前中國有消費書籍的意愿和能力的那部分人。

澎湃新聞:如何理解美國夢的衰落?

田雷:所謂美國夢,帕特南在書中將其解釋為“每個人都公平地站在人生起跑線上”,也就是我們常說的機會平等,無論出身如何,每個人都可以憑自己的才華和努力,實現(xiàn)人生路上的成功。

美國的二十世紀可以分為三個歷史進程:兩個“鍍金時代”中間夾著一段相對平等的漫長時期。這段世紀中葉的平等期,從羅斯福新政起,到1970年代新自由主義的復興止。這段比較平等的歷史時期,正是帕特南在書中所寫的,他童年在俄亥俄州的克林頓港生活的時代。當時不同階級的孩子可以住在同一個社區(qū)、上同一所學校,跨階級婚姻也非常普遍,底層的孩子可以通過個人奮斗而實現(xiàn)社會流動。

而在那之前的鍍金時代,或者1980年代里根改革之后的新自由主義時期,貧富差距不斷擴張;而社會平等,無論是結果平等還是機會平等,都在不斷縮減。

有些朋友在讀后給我講,如果不是研究美國社會的專家,在讀到這本書之前,壓根不可能意識到美國的底層家庭出現(xiàn)了如此嚴重的問題。甚至我在翻譯這本書時,經(jīng)常都懷疑自己是不是理解有誤,因書中有些數(shù)據(jù)實在是觸目驚心。例如,截至2007年,在僅受過高中教育的女性中,非婚生育率已達到了65%,而在高中文化水平的黑人女性中,這一比率甚至高達80%;而單親家庭的比率也非常高,如今有超過半數(shù)的孩子都有在單親家庭中生活的經(jīng)歷——美國底層家庭竟然支離破碎到這種地步。有這樣的群體存在,所謂美國夢就只是一個不堪一擊的幻影。

令我印象非常深刻的一個例子是學校教育中出現(xiàn)的階級差距。在進入二十一世紀后,當預測哪些中學生最終能從大學畢業(yè)時,家庭的經(jīng)濟條件甚至變得比中學成績更重要。從這張圖(下)可以看出,如果你成長在經(jīng)濟收入最低的家庭中,那么即便中學成績好,你從大學畢業(yè)的幾率,也要低于生活在高收入家庭但成績差的同齡人。對此,帕特南說,我們只能宣告美國夢已經(jīng)破碎,作為其核心理念的機會平等已不復存在,因為出身在不同的家庭,就站在完全不同的人生起跑線上。

一個人能否大學畢業(yè),

家庭出身更重要,而不是中學時的考試成績

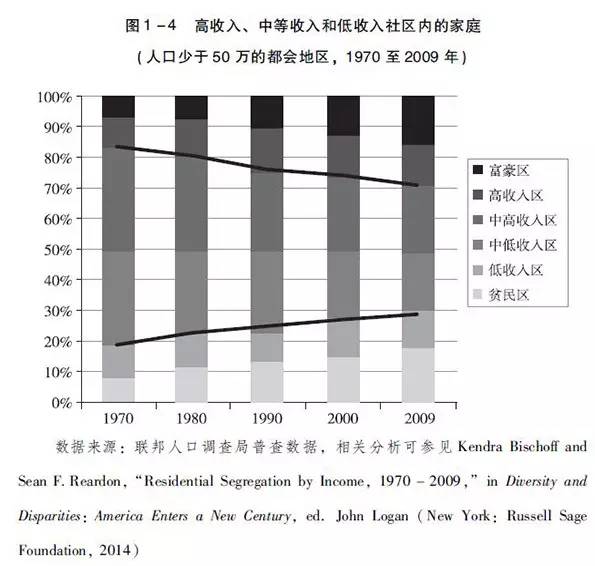

而同時,破碎的理想背后,是逐漸分裂為兩個美國的殘酷現(xiàn)實。這一點最直觀地體現(xiàn)在了美國人的居住模式上。正如圖中所示,越來越多的家庭住在清一色的富人社區(qū)或窮人社區(qū),而住在貧富雜居或中產(chǎn)社區(qū)的美國人越來越少,這體現(xiàn)的正是日益森嚴的階級壁壘。而美國窮人街區(qū)的危險程度,也是我們完全無法想象的,這一點帕特南在書中也有仔細講。

高收入、中等收入和低收入社區(qū)內的家庭

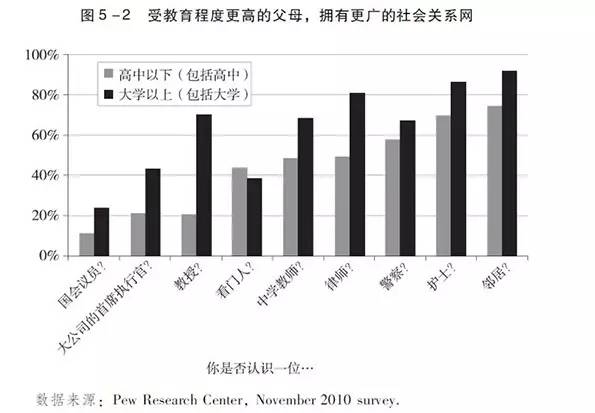

帕特南是研究社會資本的大師,他在書中提到,弱關系對一個孩子的成長尤為重要。所謂弱關系,是指孩子的父母是否有朋友的朋友,能夠在孩子找工作、申請大學或生病就醫(yī)問題上隨時施以援手。從這張圖中可以看到,受教育程度更高的父母,擁有更廣的社會關系網(wǎng);而受教育程度較低的父母,他們的孩子的社交圈就很難超出親戚與鄰居的范圍,在諸多社會職業(yè)中,較之于高知家長,他們認識多一些的只有“門衛(wèi)”。

受教育程度高的父母,擁有更廣的社會關系網(wǎng)

在翻譯這本書時,最觸動我的一個片段,是帕特南團隊中的一位訪談人準備訪問一個工人階級家庭的大兒子,受訪者說想把他的小女兒帶來,想讓她看看一個正兒八經(jīng)的大學畢業(yè)生長什么樣子的,因為他們過去在生活中從未接觸到。在上世紀五、六十年代,美國的窮富孩子尚能生活在一起;而如今,隨著社會分化愈加嚴重,跨階級的婚姻已成絕唱,這已經(jīng)是不可能的了。有位受訪人的一句話也很動人:“你的過去并非我的過去,你的現(xiàn)在甚至也不是我的現(xiàn)在。”

我本人專業(yè)是做美國憲法研究的,前不久,聯(lián)邦最高法院首席大法官約翰·羅伯茨出席兒子的初中畢業(yè)典禮,發(fā)表的致辭廣受追捧,可以說一夜之間成了“網(wǎng)紅”。不過當他對這些每年學費就數(shù)萬美元的私立中學的孩子講“愿你們被不公正對待”(注:后半句是“唯有如此,你才真正懂得公正的價值”)。我相信羅伯茨說這話時是真誠的,但如果考慮到美國社會的階級分化,那這句話也只有心靈雞湯的意義了。

澎湃新聞:為何帕特南只強調階級這一因素對社會不平等的影響,卻沒有肯定種族、宗教這些因素的作用?您又如何評價他的論證立場和角度?

田雷:一直以來都有很多學者從種族的角度解讀美國社會的問題,在這一方面已經(jīng)有了充足的論述。而帕特南想表達的應該是,種族差異依然存在,甚至仍觸目驚心,但美國社會當下所面臨的最嚴峻的挑戰(zhàn)卻是階級分化,于是我們能在這本書中看到一個又一個的圖表,其形象都是標示著階級差距在逐漸擴大的“剪刀差”。我想他的潛臺詞是,是時候把“階級”重新找回來了。在當下,一個種族內部的階級差異遠遠高于一個階級內部的種族差異。為了論證這一點,他在書中特別用了好幾個上層階級黑人家庭的故事。

帕特南也談到了宗教,但他是在階級的框架內談宗教的,例如上層階級的孩子更愿意去教堂,他因此會從宗教所反映的社會信用度來分析。舉例說,富人區(qū)的人們之間的信任感也更強;而在貧民窟,惡劣的生存環(huán)境讓人很難去相信陌生人。帕特南想強調的是,現(xiàn)今的美國出現(xiàn)了一個前所未有的新窮人階級,他們比上世紀五、六十年代的窮人更絕望。這一驚人的事實卻是多年來為人們所忽略的,而今他指出了這個問題。

除此之外,帕特南的可貴之處在于,作為一個社會平等的追求者,他并沒有將自己完全局限在左翼自由主義的立場上。他沒有簡單地將美國夢的破滅全部歸咎于財富分配的兩極分化,而是看到了社會生活中無處不在的不平等。他以一個孩子的成長為線索,先后談到了家庭、父母教養(yǎng)方式、學校教育和鄰里社區(qū)這些環(huán)節(jié)對孩子成長的影響,其中有些環(huán)節(jié)往往是保守派的議題。他甚至特別點出了個人主義的盛行導致了一系列傳統(tǒng)價值的崩潰,也因此導致了平等無所依歸。

所以說,他在立論上非常公允,并沒有將自己局限在美國文化內戰(zhàn)中的某一方。事實上,這本書的題目《我們的孩子》,重點就在于“我們的”,在帕特南成長時代的俄亥俄州克林頓港,養(yǎng)育孩子并不是一家一戶的事情,而是整個社區(qū)共同的事情,“我們的”就意在強調這種你中有我、我中有你的社群關系。

澎湃新聞:帕特南在書中非常詳盡地描繪了美國兩極分化的分裂景象,卻沒有深入探究不平等的來由。您認為美國社會的不平等是如何形成的?有沒有解決它的辦法?

田雷:我比較悲觀,打個比方,不平等是一個順流而下的過程,而實現(xiàn)平等卻始終要逆流而上的,雖說人人生而平等,但不平等也在以某種方式契合人天性中的一部分。如果沒有一系列的政治安排和公共政策的糾偏,不平等往往就是一個社會的宿命。諾齊克在《無政府、國家與烏托邦》一書中這樣講,一個社會要想實現(xiàn)平等,就必須始終保持對社會分配的干預力。

在書中,另一個導致不平等的因素在于美國社會的去工業(yè)化。當一個社會的經(jīng)濟主要依托于實體工業(yè)時,經(jīng)濟成果更能惠及大眾;但當服務業(yè)和金融業(yè)占據(jù)優(yōu)勢,勞動不再成為最主要的創(chuàng)造價值的方式,兩極分化就不可抗拒了。

關于緩和不平等的趨勢,通常會在分配政策上進行調整,如規(guī)定全民的基本收入等等。然而這樣的努力,在滾雪球一般直面而來的不平等前,顯得那么杯水車薪。對于窮人來說,想要過上有尊嚴的生活依舊艱難。帕特南在書中引用了另一位社會學家的話,“有錢人的幸福總是相似的,但現(xiàn)如今的窮人卻要不幸得多。”

根據(jù)帕特南在《我們的孩子》中追溯的一個個貧富家庭的孩子的成長歷程,我們可以看出,不平等是會不斷積累和疊加的。比方說,只有上層階級家庭的父母能讀到科學的育兒理論和新方法,而他們教出的孩子,也因此在智商和情商上都遠遠領先于底層家庭的孩子。這種在人生起點上便已種下的不平等會隨著時間的推移變本加厲。有時候我也在想,這本書中文版的出版同樣有此效應。

前面已經(jīng)提到這本書在京滬兩地的網(wǎng)絡銷量占了總銷量的一半以上,雖然沒有更詳細的數(shù)據(jù),但我相信這本書的國內讀者基本上會是占有更多教育資源的大城市中產(chǎn)階層家長,相比之下,生活在小城市或農(nóng)村的、沒有讀過大學的父母會就不那么有機緣和意愿去翻開這本書。

因此,悖論在于,翻譯這本書是為了提醒我們不平等已經(jīng)發(fā)生在我們生活中。但這本書的傳播方式卻又一次呈現(xiàn)出階層的分化,因此這本書越是成功,就越可能以某種方式加劇現(xiàn)有的不平等。不平等只會以滾雪球的方式越來越加劇。

在帕特南的童年時代,一個窮人家的孩子并不會意識到什么是貧窮,直到上大學學了一點經(jīng)濟學,才明白自己屬于被剝削的階級;可是看看現(xiàn)在的底層孩子,他們當然知道什么是貧窮以及無望的生活。生活在一個社會流動性不斷減少、階級固化卻日益嚴峻的社會里,窮人想擺脫悲慘的命運可謂是難上加難。這就是美國夢的破滅。

過去的二十多年來,中國學界對美國的敘述多半聚集在它自由主義和個人主義的面向,描述的是自由派鏡頭下的美國。而這種美國敘述,也往往是被過于美化的,沒有看到美國社會存在的種種問題。而今帕特南的這本《我們的孩子》把整個社會圖景帶到了我們面前,有助于我們從另一個角度深入理解美國,同時也為我們思考中國社會提供了很好的對照。

當然我只是譯者,在翻譯這本書的過程中,我總在思考,有沒有中國學者可以借用帕特南的研究方法,未來寫作一本《我們中國的孩子》,我想這樣的工作比我的翻譯當然要有意義得多。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號