為了深入徹底地了解美國政治,考察一下它的起源和基本結構無疑會對我們有很多幫助。我們首先來看一看憲法。1787年,美國的國父們齊聚費城,為憲法的出臺嘔心瀝血,他們試圖以此建立一個強有力的中央政府,并為未來美國的國家體系運轉提供完整的規范。他們普遍認同斯密提出的觀點:"政府是為人民利益服務的,憲法則是保障政府為民謀利的堅強后盾。"

美國早期的階級力量

美國的早期社會被許多書描繪成財富分配十分公平、遠離邪惡、遠離欲望、遠離戰爭的美好新世界,舊歐洲則恰恰是那些罪惡名詞的代表。事實上,自從北美成為英國殖民地以來,在總督的支持下,當地有權有勢的人在北美得到了大量的土地,他們壟斷了當地的地產業,并與殖民者結成了緊密的攻守同盟。直到1700年,紐約四分之三的莊園還被12個地產商占據著。在弗吉尼亞州,7名富翁就占據了170萬英畝的土地。到了1760年,在北美13個殖民地中,人數不及500的大富翁們控制了殖民地東海岸大多數的商業、船運、銀行金融業、采礦業和制造業。在美國獨立戰爭爆發到美國憲法誕生的12年里(1776-1787),大地主、大商人和銀行家們在當時的政治經濟生活中占有重要地位,各項政治決策需要他們鼎力配合才能真正付諸實施。此外,他們還主導著當地報紙的發行權,并使之服務于自己的商業利益。

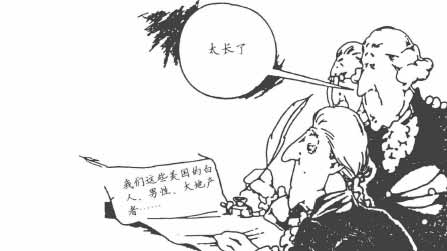

在美利堅原12個殖民地中(賓夕法尼亞除外),只有有財產的白人男性才擁有真正的選舉權,這一群體只占總人口的15%左右。被排斥在選舉權之外的有印第安人、非裔美國人及他們的后代、女人、仆人與奴隸,還有身無分文的白人男性。選舉中的財產限制標準相當高,以至于絕大多數白人男性都不能參加選舉。比如新澤西州議會議員的財產下限為1000美元,南卡羅來納州的參議員需要擁有至少7000美元的資產(除去債務后的凈資產)-一這相當于現在的100萬美元。在馬里蘭,州長參選者必須擁有至少5000美元的資產。另外,缺少秘密技票表決和在候選人之間的真正選擇,導致存在廣泛的不滿。

在制憲會議召開前不久,一名法國外交官員向自己的政府如是匯報說:

盡管在美國沒有身份過于顯赫的貴族階層,但是那里的紳士(白人男性)似乎占據了政治生活的每一個角落……他們擁有讓常人無比艷羨的財富,他們是貸款者,他們是信托人,他們致力于擴大政府的權力井積極地執行法令,因為他們的存在都是為了維護合法的私有制……他們中的大多數都是商人,所以美國對于自己償還欠歐洲的債券充滿自信,因為他們擁有良好的信貸基礎和信貸網絡。

1787年,這些富有的有權勢的"紳士們",我們的"國父們",在費城聚集在一起共商國家大事,他們力圖修改過去松散的邦聯條款,加強中央政府的權力。依據過去的邦聯條例,美國的國會在條約的批準、貿易法令的制訂、撥款、州際爭端裁決、宣布對外和戰、國防方面享有廣泛的權力,但其中任何一項措施都必須在至少九個州獲得批準才能實施。這極大地限制了國會獨立行使權力。而且,國會不具有征稅的權力,此項權力歸于各州政府。因此,它無法彌補對外大量舉債造成的國債赤字。邦聯具有組建國防軍的權力,卻沒有維持軍隊日常開銷的經費,使得邦聯的國防時常處于困境。國會缺乏財權、中央地方收支脫節的事實,導致邦聯入不敷出,使后者經歷了一次又一次的財政危機。

出席費城會議的代表們希望建立一個強有力的中央政權,這樣可以(1)妥善解決州際間的貿易和條約爭端,(2)對外保護美國整體的國家商業利益,并行使統一的外交權力,(3)集中財權,使國庫得到有效的充實,并保護權富階層的金融商業利益,(4)在將州權收歸中央的同時,使權貴階層免遭來自社會底層人士的競爭,維護其政治經濟上的壟斷權。其中后兩點往往為大多數歷史學家所漠視。

然而最令憲法制訂者們頭疼的是美國人的逆反性格。1787年,華盛頓在給自己的戎馬摯友的信中說:"每一個州的百姓似乎都是那樣架罵不理",易于感情失控,稍微些許火星就能燃起漫天大火。所以我們制訂憲法的首要目的是防范百姓的暴怒傾向,而不是一昧地鼓勵他們廣泛參與政事。無產者的無政府狀態很容易導致政治上的專制。"像莫里斯(Gouverneur Morris,1752-1816,美國外交家及政治領袖)這樣的富翁,雖然在憲法制訂前強烈反對擴張聯邦中央權力,但他隨后便認識到,與各州的聯邦派結成同盟更有利于保護自己的商業利益,因為新憲法既可以保證私有制,又可以最大限度地防止民眾暴亂,所以他很快便改弦易轍,宣布支持新憲法。后來的事實表明,代表們對聯邦大廈的設計絕非三分鐘熱度,一拍腦袋空想出來的,因為他們當時急需解決物質上的問題一一稅款的征收和聯邦機構的維持。而說起這些代表自己的物質利益,那是肯定要與莫里斯這樣的商業巨賈發生關系的。所以,一部憲法就把這兩個階層的利益緊緊地拴到了一起。

當時的工薪大眾被史學家們認為是眼光狹隘,不具備大局意識,對物質財富揮霍無度。他們從不償還債務,享受了國家的好處卻不為國家交稅,這導致紙幣的信用擴張和通貨膨脹。不過這些歷史學家似乎對早期美國貧苦大眾的窘境知之甚少。大多數白人都是貧困的自由職業者、工匠、佃戶和仆人,此外就更不用說境遇慘淡的非裔美國人了,他們當時被稱作黑奴并可作為一種商品隨意賤賣。在制憲會議期間,一項對于特拉華州農場的實地考察指出,當時一家典型的農戶家庭的財產,除卻比較廣闊的土地外幾乎一無所有,而他們的住房也大多是小木屋,生活工具十分簡陋。那里根本沒有高聳的谷倉、成群的牛羊、發達的機械,那些農民唯一擁有的就是耕地用的犁。

在1787年美國誕生之初,存在著一個龐大的負債階層和一個債權人階層。小農場主們被高房租、沉重的稅收和低收入所困擾,生活極其困窘。為了維持生計,他們不得不借進高利率的貸款。為了還清債務,他們甚至將自己用于來年播種的種子提前典當出去,就那樣也還是在債務的泥潭中越陷越深。這種農村高利貸不僅在當時極為普遍,而且直到現在還在一些農業國家普遍存在。這些貸款的年利率通常在25%-40%,如果欠債到期未還,很有可能所有的物品都會被拿走抵押,甚至連他們的背心和床單都要被掠走。

在這一時期,各家媒體都在聲討滿街沿路乞討的乞丐們。監獄里滿是為了求生而入獄的人們,因為監獄管吃管住,在外邊得不到工作就要餓死。還有一部分人是因為無法清償債款而銀鐺人獄。很多人當時甚至認為,獨立戰爭的成果至此基本上化為烏有,他們認為與其忍受現在,還不如回到殖民統治的過去。終于,在1787年冬天,西馬薩諸塞外|極度貧困的農民們在謝司(Daniel Shays)的領導下揭竿而起。這次起義在州民兵團的圍剿下最后失敗,但卻留給統治集團一個極大的難題,那就是在社會迅速變革的時代,如何處理好權貴階層與平民階層之間的利益矛盾。

遏制民主的過分普及

謝司起義給了當時正在審議新憲法的費城代表們很大的震動,他們普遍認為,在選舉中限定候選人的出身和財產十分必要,因為無產者在政壇上的集聚會造成難以控制的多數暴政。"為了保障公共利益和私人產權,我們必須反對這種可怕的多數暴政",詹姆斯·麥迪遜在《聯邦黨人文集》中的第十篇里這樣寫道,"而且與此同時,為了捍衛公眾政府的權威,我們有時必須用必要的惡來建立政府的威信,為了這一目標,我們可以采取任何手段制止多數暴政的發生。"在這里,麥迪遜觸到了這一問題的核心,即如何能在"民主共和政府"的幌子下繼續維持其特定的政治小圈子(主要由選民資格限制造成);如何在不危及現存階層結構的前提下,使政府得到一些大眾的支持F如何創建一個強大的政府,既能實施鎮壓以建立權威,又能對民眾進行必要的安撫,在不損害現存秩序的情況下實現政權的萬古長存。

從上一段可以看出,很顯然,大多數憲法制訂者都是與麥迪遜站在一起的。至于如何解決如此尖銳的社會矛盾,麥迪遜也有自己的想法。還是在麥迪遜《聯邦黨人文集》的第十篇中,其中有這樣的內容,"社會騷亂的最根本原因永遠都是貧富的過分不均,那些富有階層和貧困階層必然會在政治生活中產生涇渭分明的分野,這必將造成社會的對立和不穩定。""政府的首要目標就是在防止貧富差距過分拉大的同時,保護那些有能力變富的人,而不是激勵那些沒能力躋身上流卻滿腹牢騷的庸人。"

這些憲法的草擬者們持有一種很深的成見,但卻又似乎不無道理,那就是格里(Elbridge Gerry)所說的"民主(由大眾進行統治)是政治中最大的惡"。在倫道夫(Edmund Randolph)的眼中,這個新誕生的國家之所以多災多難,就是因為民主導致的無政府主義思潮和隨之而起的騷亂。對此,舍爾曼(Roger Sherman)也表贊同:"人民與政府并沒有天然的聯系,人民過多參與政事不僅會分散自己本職工作的注意力,而且會引發政治的分權斗爭,不利于權力的集中和政策的貫徹執行。"相比之下,漢密爾頓就說得更加直白:"所有的社會階層都有優秀和不優秀之分,優秀者永遠都是少數。占人口大多數的普通民眾只能被歸于底層,從事政治是上層人士義不容辭的責任。民眾的政治判斷力永遠是愚鈍和錯誤的,沒有方向性和前瞻性。"所以漢密爾頓建議設立強大的中央政府來制約"過分民主帶來的魯莽行為"。而華盛頓這位費城制憲會議的主席,則敦促代表們不要讓新憲法僅僅成為愉悅民眾的工具,他說:"我們最重要的應是維持國家的穩定和聯邦的尊嚴,其次才是民主權利。"

不過代表們不必為此苦惱。事實上他們也沒有在這個問題上磕磕絆絆,他們確實在費城辯論了好幾周,但討論的都是自己小圈子的利益分配,只是商人間、奴隸主間、制造業主間的小吵小鬧,只是有產者跟有產者之間的妥協,他們所做的就是要使新憲法盡力維護自己行業的特殊利益。同樣引起爭議的還有憲政結構問題。立法機關該如何組織?大州和小州如何分配代表數量?行政長官該怎樣競選產生?

代表們決心在立法機構方面實行兩院制,包括議員每兩年改選一次的眾議院和六年為一屆任期的參議院。他們還決定,眾議院的議席分配按照各州人口平均分配,參議院則是每州兩名議員,不受人口數量限制。

在新政府的組織形式上,代表們的觀點基本相同。他們的著力點都在于如何使政府有效保護私有產權。在這些議題上,鮮見貧苦的農民、奴仆和奴隸們有機會發表自己的觀點。普通的工薪階層顯然不會騰出四個月的閑暇時間去費城草擬憲法。比之有產者之間面紅耳赤的爭吵,有產者與無產者的辯論從未在制憲會議上發生過。

所以毫不奇怪,憲法第一條第八款(憲法的關鍵部分)規定了聯邦政府保護合法私有財產的神圣義務,這一條款在審議過程中幾乎全票通過,代表們對這一條款的認同遠遠超過其他條款。國會在憲法中被賦予管理州際商務和行使外交權力,此外還有征收國內稅、征收進口關稅(當時對出口不征關稅)、發行國債并為國防籌款、發行國家貨幣并確定幣值、統一商務度量衡、運用強力防制偽鈔、建立全國通行的企業破產法等多方面的權力一一看得出,這些具體條款基本上都是在維護投資者、商人和信貸銀行家的利益。

在此還要指出的是,一些制憲代表還是投資西部土地的土地投機商。與其利益相適應,國會被規定負有管理和保護所有西部土地財產的義務。當時大多數代表都在政府債券發行方面有過投機活動,他們還投機于賬面價值急劇縮水的股票,而這些正是過去邦聯政府為支付官兵薪水而籌措的資金。富有的投機商們從士兵那里低價套購這樣的縮水股票,然后等待新政府從他們手中購買并繼續發行。所以,聯邦憲法第四條規定,過去邦聯的欠債對于新政府依然有效,這自然讓這些投機商們大賺了一筆,因為他們可以利用這些股票去國庫兌換等值的現金。

聯邦政府財政部在首任財政部長漢密爾頓的領導下,通過舉借國債,運用公共財政的杠桿,培育了美國初期的私人資本和新興的信貸投資者。此外,這些人還享受了政府減免稅收的優惠政策,由于建國初期美國資本貧乏,對資本持有者進行激勵的確有助于初期資本市場的發育和繁榮。而財政部通過國內稅收償還國債和貸款,實際上是美國普通民眾為國債買單,因為富人已經憑借投資獲得了政府的稅收優惠。在18世紀90年代,政府舉借的國債占到每年聯邦預算收入的80%。這種運用征稅權力把大眾的血汗錢間接轉移到私人腰包的辦法,直到現在仍是屢見不鮮。我們將會在后幾章陸續介紹。

為了保護商人和信貸商的利益,各州在憲法中被禁止通過擅自發行紙幣或征收州際關稅來干擾商品貿易的正常進行,這極大地縮小了各州政府在經濟事務方面的權力。此外,各州的經濟管轄權力必須與憲法中的相應條款相符,而不能夠違背。憲法還保證每個州將遵守合法訂立的商務契約,不會因經濟活動參與者在不同的州而擁有不同的國民待遇。這極大地便利了投資者在各州開展州際投資和信貸發放。

奴隸制一一被當時人認為是最值錢的財產在憲法中得到了特殊的適用條件。當各州議會和眾議院投票選舉代表時,黑人奴隸的選票數按其總人口的五分之三計算。

我們的憲法從未明文禁止過奴隸貿易。事實上,它還直接為奴隸進口提供保證,直到20年后的1808年,奴隸貿易才在法律上被禁止。不過,即使禁止了奴隸貿易,奴隸主們卻有權力將逃亡的奴隸抓回來判以重罪,正如憲法第四條第二部分所規定的那樣,從一州逃到另一州(尤其是從蓄奴州逃到自由州)的奴隸將會被抓回并"物還原主",而且將被治以重罪。在最初的費城制憲會議上,這一條款在沒有任何異議的情況下全票通過。

憲法的起草者們堅信,州政府在鎮壓諸如謝司起義等民變時表現得并不強有力,因此他們主張賦予聯邦更大的權力來保護各州免遭國內騷亂,國會則被賦予"組織、訓練和武裝民兵的義務和責任",以及"利用民兵來鎮壓國內暴亂"。此外,憲法還規定在騷亂較多的州建立更多的軍火庫,完善民兵通信網絡,維持國防所需的海軍和陸軍常備軍,修筑工事,建造軍艦。這一措施即使在一個世紀后也被證明是"明智有效"的,那個時候美國軍隊被頻繁用于鎮壓礦山、鐵路、工廠的工人罷工。

破碎而不完全的人民權利

為了遏制人數眾多的無產者的騷動和暴亂,我們的國父們堅持麥迪遜建議的"附加預防措施",即讓民眾權力分散化。他們把我們的政權分成立法、司法、行政三大部分,彼此形成權力的平衡制約體系,其中包含一些具體的規定,比如議員的間接選舉制、總統對立法事項的否決權、最高法院大法官對憲法的解釋和違憲審查權、立法機關對總統否決的再次否決權、參議院對一切條約的批準通過權、兩院之間的相互牽制等。此外,他們還構想出一條繁瑣漫長的修憲之路,即只有至少三分之二的兩院議員提出動議,并得到兩院四分之三特定多數票才能通過。在可能的范圍內,國父們把主體的民主權利逐漸弱化,并使這種體制穩定化、恒久化,這雖然有利于政權的鞏固和長存,但無疑也限制了民眾利益向上的有效傳達。

在麥迪遜的眼中,占人口大多數的無產者極容易形成多數暴政,因為他們多數不懂得真正的政治。他尤其認為,不能借口擴展民主權利而使政權出現不穩定,這在其《聯邦黨人文集》中的第十篇里有集中體現。不過他認為,好在美國這個國家很大,而一個國家越大,社會階層之間利益的分配就會越趨向多元化,從而也就使得一個群體在全國范圍內實現穩定的多數變得難上加難。正如麥迪遜所說:"因威士忌酒稅而招致的叛亂、因聯邦債務的繼承和紙幣多發造成的群眾騷動,都很難在全國所有地方形成大氣候g在如此龐大的一個國家里,人們的想法不可能趨向于完全一致,這種多元化的社會是有利于社會穩定的。"貧苦農民的起義可能會在馬薩諸塞州造成一時的震動,羅德島州可能會因威士忌酒稅而硝煙彌漫,但是一個全國性的聯邦政府完全有能力將其各個擊破,并將聯邦中的其他州與叛亂地區隔絕開來。這就是統-大政府的威力。

對于當政者來說,不僅要使民眾權力分散化,就像上述三權分立制一樣,而且要使他們對政府的壓力趨向弱化一-實現這一目標的絕好方法就是間接選舉制。比如,聯邦參議員的選舉就是由各州眾議院的眾議員進行技票,而不是訴諸全民進行投票。參議院的選舉每兩年舉行一次,每次只改選三分之一,這大大加強了參議員職位的穩定性,并使得參議院大范圍的改朝換代成為不可能。至于我們國家的最高行政領導人一-總統一一的選舉,則是由各州的選舉人團直接選舉產生的,只有選舉人團成員才是由各州人民直選產生的。正如憲法起草人期望的那樣,選舉人團制度成功地扮演了公眾情緒的緩沖器角色。由各州有名望的人和有錢人組成的選舉人團,在由民眾選出后并不直接選舉總統,而是等到幾個月后,等到民眾的政治情緒在選舉中發泄完了之后,他們再悠閑地坐在大院里商量合適的總統人選。在實踐中,當兩位候選人旗鼓相當、票數差距微弱時,就要由聯邦最高法院進行檢票和裁決,這時就更不會再訴諸民眾進行全民公決了(就像法國做的那樣),2000年大選的佛州計票案就是"美國式民主"的典型表現。

同樣,最高法院的大法官也不是由全民直選產生的,他的正義性和裁斷能力雖然是憲法賦予的,但其職位卻是總統提名,而后參議院表決通過,而且是終身任職。順便說一下,在全國的聯邦系統公務員中,只有聯邦參眾議員是全民選舉產生的,而參議員的直選直到1913年才得以實現,當年通過的憲法第十七條修正案規定聯邦參議員須由全民選舉產生,聲稱那樣才能更體現其代表性。這比費城制憲會議整整晚了126年,而正是這條修正案間接揭了美國民主的瘡疤,它首次承認美國式民主并非完美無缺,也是需要與時俱進并經歷一個逐步完善的過程。

如果從憲法的最初政體設計說起,只有各州和聯邦的眾議員是由公民直選產生的。費城制憲會議的許多代表甚至主張將全部選民屏蔽起來,即不通過選舉方式產生議員,因為他們擔心,一些蠱惑民心的"政客"會憑借民眾中的強勢影響力侵蝕權貴階層的既得利益。默瑟(John Mercer)聲稱,憲法的本意在于維護美利堅民族的穩定和繁榮,即重在維護國體,而非民主選舉。莫里斯更是警告說,民主權利如果被沒有民主素養的人群檻用,就會帶來萬劫不復的災難:"試想一下,當我們的國家處處都是制造業工人和手工業者時,他們會真正成為忠誠的自由守護者嗎?這些人永遠不會懂得尊重別人的私有財產,并對公共利益毫無興趣,因為他們眼光狹隘,眼睛只盯著微薄的工資。"

當制憲代表們最后同意由民眾直選產生眾院議員時,他們還不忘加上許多關于選民資格的限制條件,比如選民只能是有財產的白人男性(這里的有財產指的是家產達到既定額度)I這直接導致所有婦女被剝奪選舉權,所有白人無產者也不得不與政治絕緣,此外就更不用提黑人奴隸的選舉權了,盡管他們占總人口的四分之一,但卻與政治毫無瓜葛。即使在北方自由州獲得自由的奴隸,也被禁止參加選舉。所以這種選民的代表性是值得懷疑的,由此選出的議員自然也就不會真正從婦女、黑人、無產者的角度考慮政治問題,這種偏狹的體制也為后來的南北戰爭埋下了一顆定時炸彈。

陰謀家還是愛國者?

在一本1913年出版的具有開創性的書中,比爾德(Charles Beard)認為,美國憲法起草者的政治決斷是由他們代表的階層利益決定的。這雖然是句大實話,但在當時卻一石激起千層浪,引發了國民的熱議。許多人為國父們辯解說,他們真正在乎的是比物質利益高尚得多的民主理想,遠不是滿足自己的錢袋子。不錯,國父們確實眼光長遠,而且富有建設民主制度的勇氣和魄力,但這卻是在憲法已經滿足了他們階層利益的基礎上,這一點不容置疑。

有一點十分明確,那就是當一個階層的利益得到現行制度的維護時,這個階層的人就會對之感恩戴德,并為這種政治制度的運行和改進嘔心瀝血,前仆后繼z現行制度的弱勢者則會更多地提出革命性的要求,這往往不是執政者愿意采納的。所以,我們不能對我們的國父們過分地膜拜,需知他們也是實在的人,也是屬于特定的社會階層。他們確實正直無私、敢于敢當,但他們并不完美。實際上,與其他人一樣,國父們也認為,對他們有利的政治決策也會對全國人民有利。國父們的政治理念與他們的自身利益確實有緊密聯系,只不過相對于別人,他們的高尚部分大于自私部分而已。

大多數人都會覺得自己正直、可靠、有誠信。問題在于,他們過分自負地高估了自己的品德。在這一點上我們的開國之父們也不例外。他們相信天定命運,堅信他們的努力是劃時代的,是高尚的和純潔的,將會澤被后世。他們嘴上說著堅持民主自由的信念和準則,可在實際行動上卻依舊保持著奴隸制。所以他們能夠在保住自己的私有財產(奴隸和莊園)的同時,冠冕堂皇地大談國家民主。在這個問題上,關鍵二點就是,在他們的建國框架中,對原則的強調多于具體內容的實施,而且這種方式不太會影響他們現有的社會地位。

我們的憲法起草者們并不僅僅只關心自己的利益,他們還關心有產者的財產如何才能得到有效的保護。正如林德(Staughton Lynd)所說:"憲法是我國革命的成果,同時也是-種關于社會發展方向的爭論的最終結果。漢密爾頓、利文斯頓和他們的反對者們在這場爭論中的焦點,就是革命戰爭塵埃落定后建立一個什么樣的社會,而且在這個社會中什么樣的階層將走向政治經濟舞臺的中心。"

那些農民和小牧場主們反對建立一個比地方政府和州政府強大得多的中央政府,他們覺得這會加強行政權力,縮小個人的權利范圍。當然,在史學家的眼中,他們被描述成自私自利、缺乏全局觀、立場狹隘偏激的反聯邦主義者,與前往費城制憲的國父們的高瞻遠矚不可同日而語。可是,為什么這些比農民有錢得多的人就一定會成為目光高遠、運籌帷帽的大師呢?要知道,不久之前,他們也是自由放任經濟模式的堅決擁護者,而且極力反對一個擁有強大權力的中央政府。事實上,不是他們目光高遠,而是他們的經濟利益廣泛,這使得他們對世事的關注程度比較高。他們的動機也并不比普通大眾高尚多少。但是他們擁有更多的社會資源,更多的金錢和人脈,這是他們總能登高望遠、搶占先機的資本。

盡管這些代表們被冠以公正無私的愛國者的稱號,他們卻無時無刻不在為自己的利益打著小算盤。我們都知道,制憲會議議程的設定和投票表決都是通過秘密方式進行的,庭院深深,讓百姓窺不見里面的波瀾。會后,麥迪遜整理了會議內容的筆記,并記錄了大部分會議爭論的細節。麥迪遜卸任后,在他自己的堅持下,該書得以出版。可是發行時間距離制憲會議已有53年,大多數代表此時都已駕鶴西去,所以也不用擔心這種披露可能造成的政治窘境。

在我們民眾的心目中,國父們總是被高尚的政治目標所感染和牽引,他們目光深邃,意志堅定,為了人民的利益鞠躬盡瘁。但我們不能排除每位國父的私心,因為現世中的人做到完全的大公無私是不可能的。他們試圖建立一個強有力的政府來維持獨立戰爭后的社會現狀,以此來維護現存制度的既得利益者。在當時秘密協商的過程中,這些有錢人對草根政治的偏見、對公眾政治參與的蔑視溢于言表。他們主要關切的是怎樣平息民眾因革命而被激發的政治激情,如何抵制完全的階級平等化傾向。代表們對權富階層的照顧達到了無以復加的地步,以至于一位來自賓夕法尼亞州的代表,詹姆斯·威爾遜(James Willson)對此提出了質疑和批評。他埋怨說,我們總是在強調政府的首要目標就是保護私有財產,為什么只字不提公民的政治權利呢?他認為,培育良好的公民意識是政治領域最高尚的目標,也是最需要加強的環節一二這幾句話確實沒有引起異議,但由于被認為缺乏實際意義,代表們直接將其忽略并進入了下一環節的討論。

憲法的起草者們對人性貪婪的一面確實認識深刻(對大眾的不信任和妄加揣測更是加深了他們這一成見),然而他們唯獨對自己階層對利益的狂熱追逐不置可否,甚至贊美這些行為是"有政治原則和有財富的人"的自然權利的延伸。麥迪遜曾說過,富有的少數人不會因追逐自己的合理利益而損害其他公民的權利,也不會損害這個國家賴以生存的經濟基礎和民意基礎。這種對自身利益的合理追求,被憲法起草者們定義為"自由"的真義。

總之,我們的憲法是一個立場保守的法律文件,它為了抵制各州政治運動的潮流,精心構筑了一道保護少數人利益的堤壩。它為奴隸主階層精心編制了幾條言辭隱晦、彈性極大的條款,實則庇護了美國的奴隸制度;它為勢力日益壯大的中產階層提供了廣闊的發展平臺。而對于國父們來說,"自由"這個詞與"民主"有著很大的區別。自由意味著投資、貿易和積累財富的自由,而并不牽涉公眾政治,不像"民主"這個字眼,總是充滿政治敏感。

給予公民廣泛的民主自由權利,這是民主國家建立的前提,但卻遠未在制憲代表中引起共鳴。來自弗吉尼亞州的梅森(George Mason)提議專門設立一個委員會來起草"權利法案",這一法案的起草總共只需幾個小時,也可以說不費吹灰之力,但其他代表對其反應卻極為冷淡,而且幾乎是一邊倒地反對這項提案。最后,"權利法案"自然是無果而終。

可是,如果憲法只是捍衛精英階層的利益,為什么它還能在各州獲得通過呢?是這樣的,起初,大多數州都反對這一憲法草案。弗吉尼亞州的帕特里克·亨利(Patrick Henry)控訴說,這一憲法"使可鄙的少數人獲益,而忽略了大眾的意愿和關切"。但是,權貴階層利用自己所有的政治資源(各種組織和宣傳工具)操縱費城制憲會議來簡化批憲程序,同時對憲法向大眾進行正面宣傳。聯邦黨人無所不用其極,他們使用了賄賂、威脅和欺詐等種種手段來排擠州權主義者。批準的權力雖然是由各州議會掌握,但這些議會的議員大都是制憲會議那些國父們的死黨和羽翼。支持憲法通過的議員,也大都是沖著其保護私有財產的條款。而且,這一批準程序的公眾支持率也值得懷疑,因為在選舉各州議員的過程中,只有20%的成年白人男性參與了投票。

民主的妥協

盡管存在不民主的地方,憲法也并非一無是處。它在諸多方面具有開創意義:

l.一個比歐洲獨裁君主制遠為民主的共和政體在美國即將誕生,而且明文載入憲法,憲法成為捍衛這一自由政體的法理證據。

2.與當時大多數國家相比,美國聯邦公務員的選舉沒有任何財產限制。這排除了選舉制中的門閥限制,有利于民主制度向大眾的普及。

3.總統和議員都有選舉的任期限制。沒人能夠在哪個崗位實現終身任職(這里指的是民選產生的,最高法院大法官不在其內)。

4.憲法第六款強調:"在美國公職人員的選舉中,不得出現任何歧視性的宗教測試",就這一點來說,美國遠比禁止天主教徒、猶太人和非信徒參政的國家民主、開放、自由。

5.在美國憲法中,剝奪公民權利的惡性條款,比如動用私刑等違犯人權的做法,都被認為是違憲o同樣被宣布為非法的還有溯及既往的法律,從而澄清了法律時效性的問題,為法官的公正判案奠定了基礎。

6.公眾總是對尚未誕生的《權利法案》寄予厚望。在強大的公眾壓力下,也是為了盡快贏得憲法的批準,憲法制定者們承諾在最短的時間內將其納入憲法框架。所以,在第一屆國會開幕之際,十條憲法修正案很快被批準通過并由各州予以認可$這些權利包括言論自由和宗教自由z合法集會和請愿的自由g持有私人武器的自由自不受非法搜查和侵掠的自由z不受牽連和雙重侵害的自由g不受虐待和非法拘禁的自由:受到公正的司法待遇的權利等。

7.((權利法案》第九條修正案原文如下:本憲法對某些權利的列舉,不得被解釋為否定或忽視由人民保留的其他權利。該條明確承認公民有憲法規定之外的保留權利,而其第十條也說:"本憲法未授予合眾國、也未禁止各州行使的權力,保留給各州行使,或保留給人民行使之。"這種表述無疑增強了公民權利行使的合法性,最大限度地保護了公民的自由。

8.((權利法案》同時禁止國會利用國家權力規定國教或是取消公民宗教自由權。憲法還同時堅持政教分離原則,宗教不能干涉政治,其運轉應由教民來維持而不是通過納稅人。這一原則看似簡單,實際上直到現在,許多國家仍在堅持政教合一的原則。

與現在許多宗教主義者的宣傳不同,國父們在當時并沒有確立美國的信教原則。杰斐遜甚至說:"我們甚至應該勇敢地去懷疑到底有沒有神的存在。"亞當斯這樣寫道:"如果這個世界上沒有宗教,情況反而會更好。"麥迪遜則下結論說,二千五百年的基督教發展史就是一部貫穿著"迷信、偏執、頑固和迫害"的黑暗歷史。富蘭克林甚至質疑耶穌的神圣性和正統地位。1797年,美國與的黎波里簽訂了一項條約,該條約由亞當斯總統簽署,并由當年的參議院予以批準。其聲明:"美國政府并不是,也從來不是建立在基督教的基礎之上。"最后,如果費城制憲會議的代表們想要建立一個基督教的共和國,為什么他們不在憲法中加進"神、耶穌、基督"等字眼和條款呢?很顯然,他們更關心的是國家的政體設計。正如)位基督教學者所說:"……制定憲法的代表們從來不是真正的信徒,稍有常識的人都會意識到這一點。

"憲法的制定和頒布,無疑體現了鞏固國家獨立的首要目標,以及象征著美國式的共和主義的勝利,這的確與舊大陸英倫的君主制有著天壤之別。它保證了一個代議制共和政府存在的法理依據,并明文摒棄君主制和寡頭統治政體g對此,憲法第一款第九條鄭重聲明:"合眾國不得頒發任何貴族爵位。"據來自馬里蘭州的代表詹姆斯·麥克亨利(James McHenry)回憶,在制憲會議與會的55名代表中,至少有21名擁護某種形式的君主制。不過這些人考慮到這樣會招致大眾的激烈反對,所以不得不違心地支持共和。更主要的是,以麥迪遜為首的共和派提出了堅持共和政體的最有力論據:共和制下的民眾與政府有更好的溝通、協商、解決爭議的渠道,所以有利于統治秩序的穩定和富有階層的利益保護。或許真的,對于百姓大眾來說,富有的資本家掌握政權比奢侈的君王和貴族看著要順眼得多。

在費城制憲會議的許多場合中,雖然代表們恐懼和詛咒被他們稱作"無政府"的民主,但他們有時也需要一些民主自由的觀念來裝潢門面、取悅大眾,而且他們也確實采取措施擴大了公眾政治參與(比如眾議員的直接選舉),取得了一定政治效果。事實的確如此,如果憲法想要被挑剔的各州批準,如果新政府想要得到長久的維持和穩定,它就必須爭得大眾的同意和接受。也就是說,這一形式上的民主,只是代表們與大眾利益妥協的一個結果,而不是代表們心中最完美的政治表達。

在建國之初,農民暴動、威士忌酒稅暴動、奴隸叛逃等社會動亂此起彼伏,由于這反映了當時錯綜復雜的矛盾,所以也就成為18世紀美國社會最真實的寫照。這種情勢也促使憲法起草者們盡一切努力建立強有力的中央政府,不過他們也對政府權力的行使施加了一些限制。縱觀整部憲法,代表們只在后來的十條憲法修正案中體現出了該有的民主精神,而這,只不過是他們在面對公眾政治壓力時作出的妥協姿態。他們保有著既得利益,但又考慮著如何才能使之萬古長存,驅使他們作出妥協的不是對民主的熱愛,而是對民主的恐懼,不是出于對人民的熱愛,而是出于對叛亂和起義的畏懼。所以我們說,憲法不只是階層特權利益的體現,也是一種社會各階層之間妥協和調解的產物,更是一種妥協下的虛偽的民主。

本文摘自 [美] 邁克爾·帕倫蒂 《少數人的民主》一書第四章

相關文章

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號