美國總統拜登23日在東京與日本首相岸田文雄會談結束后舉行了聯合新聞發布會。有記者向拜登提問,“如果臺灣受到中國(大陸)的攻擊,美國是否會防衛臺灣”?

拜登說:“是的,這是我們做出的承諾。我們不會……情況是這樣的,我們認同一個中國政策……”

對于拜登在日本提及臺灣問題,事先許多媒體都有過預測。他在韓國不會這么做,因為韓國一直遠離臺灣問題,而日本并非如此。

但是,拜登在“美國是否會防衛臺灣”的問題說”YES“,卻許多外媒相當吃驚。路透社報道稱,拜登的表態似乎背離了美國當下所謂的“對臺戰略模糊”政策,臺灣問題是中美關系中最敏感和最重要的問題。在拜登回答涉臺問題時,他的國家安全助理們“似乎在仔細觀察他”,而當他做出“明確承諾”時,其中一些人低下了頭。

有些媒體認為拜登又一次出現了”口誤“,白宮方面事后又需要”澄清“。

雖然拜登的”口誤“或”失言“被炒得沸沸揚揚,但拜登說“YES”,唯一的作用就是給島內“臺獨勢力”打氣,因為在經歷美軍撤離阿富汗以及美軍對俄烏軍事沖突袖手旁觀之后,“臺獨勢力”已經對“美軍出兵保衛臺灣”的神話失去了信心,惶恐不安。而拜登的“YES”則給它們打了一針“強心劑”,晚上臺灣各檔相聲節目那些名嘴們又開始活蹦亂跳了。

拜登的“YES”,能改變美國的“對臺戰略模糊”政策嗎?這顯然是不可能的。

“對臺戰略模糊”是美國一項長期的內部政策,中國從來沒有要求美國“模糊或清晰”,因為無論美國是采取戰略模糊或是戰略清晰政策,都絕不會改變中國人民實現國家統一的堅定決心。

換句話說,就算拜登政府現在去出臺什么清晰命令,美國國會去通過什么軍事護臺法案,也根本無法影響中國選擇什么手段去解決國家統一問題。

“對臺戰略模糊”是如何產生的?

美國建國兩百多年以來,它的內外政策都是經過深思熟慮,通盤考慮而制定的,否則,也不會有今天的美國。

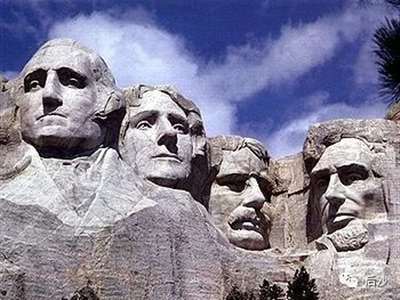

美國一直奉行“精英治國”原則,從華盛頓、亞當斯、杰斐遜、麥迪遜……到后來的林肯、羅斯福,還有沒能當上總統的富蘭克林、漢密爾頓、約翰.杰伊(大法官、唯一一任外交部長)等人皆是社會精英。

到了美國崛起成為列強之一,并在一戰、二戰之后變成了西方霸主時,美國的利益已遠遠超出國界線,與世界的關系也越來越復雜。

為此,美國又成立了一批智庫,由各領域的學術精英向白宮、國會、國務院、軍隊提供戰略分析報告,以便讓決策層在這些報告的分析基礎上做出戰略判斷。

提到美國智庫,很多人會想到蘭德智庫。蘭德名氣大,并不是它有多么出色,而是廣告做的好。這是一家商業機構,一直在四處兜售其“研究成果”。一百個案例,只要有七八個預測準確,就宣傳這幾個成果,把自己做成大品牌,服務于企業界、政治游說團隊,獲取報酬。

美國真正意義上的智庫,是由白宮、國會、國務院、五角大樓來指定課題,雙方達成協議后,由官方撥款從事專門的研究。

二戰以來頂級的美國智庫:

外交學會,地址:紐約市東68街58號,負責分析美國外交政策以及美國能夠有效干預的程度。

錫拉丘茲大學麥克斯維公民與公共事務學院,研究可執行的外交方案。

哈佛大學國際事務研究中心,馬薩諸塞州劍橋市神學路6號,研究美國與各國的意識形態變化和沖突,代表學者基辛格。

霍普金斯大學華盛頓對外政策研究中心,研究軍事技術發展及對美國戰略影響,代表學者塔爾博特(Strobe Talbott,克林頓的總統助理)

康倫公司,加州舊金山克萊大街310號,研究美國對遠東(中國)外交政策。

還有專門研究蘇聯、東南亞、非洲、國際組織等智庫。

這些智庫的核心人物,不僅可以給白宮、國會提供分析報告,而且能夠“轉型”為政策執行人,如基辛格(外交、國安)、布熱津斯基(外交、國安)、塔爾博特(對俄外交)和勞倫斯·林賽(美聯儲)等人。

1949年新中國成立,1950年抗美援朝,美國在朝鮮戰場遭到了軍事和政治上的雙重沉重打擊。

1953年簽署停戰協議后,美國不得不接受了“三八線”作為政治和軍事的分界線。從此美國智庫將中國列為重中之重的研究對象,一直到今天。

1959年底它們拿出一份針對中國的分析報告,這也成為了美國后面幾任總統的主要決策依據。

當時美國精英對中國有著比較清醒的認識,也說明它們情報收集能力不錯,主要結論有:

一、新中國將是美國在亞洲面臨最復雜、最嚴重的問題。

二、在20世紀末,中國必將成為世界一強。

三、民族主義具有最強有力的號召力。

四、有強烈的中國文化優越感和排外心理。

五、跨躍了許多軍事發展階段,將成為核大國。

六、依靠蘇聯是明顯弱點,但隨著中國進步,中蘇摩擦可能增多。

七、視美國為頭號敵人,但避免與美國再次直接交戰。

八、絕不可能接受“兩個中國”方案。

分析的主要過程:

1949年到1959年以來,中國成為了一個斯巴達式國家,不畏艱苦,勇于犧牲,愛憎分明。民兵訓練、群眾運動、體育煅練是這個國家的活力象征。

中國人在廣告牌、出版物、廣播節目里盡情羞辱美國,語調傲慢,極為樂觀,相信“東風壓倒西風”,中國必將再度走向輝煌。

在農村,地主階層已經消失,他們的社會影響力不復存在,而農民地位得到了提高,土地改革起到了決定性作用。

在城市,工商業的政治影響力已被終止,資本家的經濟地位被削弱,他們沒有被消滅,而是順利轉入了國家企業管理層。

不成熟的知識分子,必須通過參加一定的體力勞動來換取工人階級的尊敬。凡是能適應新秩序的知識分子都能得到優待和機會,并很容易得到政府研究基金。

軍事方面,中國的正規武裝人員約有二百四十萬,專業化、科技化將是軍隊的發展趨勢,而且民兵數量無法估測。

在建設時期,中國將竭力避免與美國作戰,美國的對華政策必須建立在這個判斷之上。

中國的工業、經濟、軍事都在迅速發展,他們雄厚的人力和資源正在為此服務。中國的主要發展目標是重工業,有理由相信在他們優先發展的范圍里將取得顯著效果。

中國工業革命道路肯定不會平坦,但就如世人所見,它可能是發展最迅速的一個國家。

雖然中國從蘇聯得到了第一批導彈,但中國還要走很長的一段路才能成為頭等軍事強國。

中國有著全球最龐大的陸軍,但海軍和空軍是比較弱的,軍事現代化才剛剛開始,這是領袖們肯定要致力發展的方向。

蘇聯的經濟援助和軍事保護是必要的,然而,中國會堅持要求在和蘇聯的聯盟中享有平等地位。這將影響它們之間的關系,但這對于全世界具有決定性的重大意義。

中國人目前生活水平還無法確保溫飽,人口增長速度使得消費品消耗極大,預計在今后十年內,中國人必須為下一代人的美好未來而無休止地勞動和犧牲。

中國正以巨人的步伐從極端落后的農業國走向工業化,他們的計劃和技術,將跟蘇聯和日本一樣引人注目,周邊國家對中國既羨慕又懼怕。

用封鎖政策搞垮新中國是沒希望的,在條件允許下,美國要抓住機會與中國建立正常雙邊關系,避免美國成為中國頭號敵人,而中美之間最大的問題就是臺灣問題。

中國臺灣問題

中國不可能接受“兩個中國”方案,寧可暫時不進聯合國也不會接受同時存在兩個中國代表。

中國確信,隨著它力量與影響力增強,國際社會將不能不予以承認,到那時,聯合國席位問題可以按照中國提出的條件加以解決。

臺灣(省)的局勢:

一、依賴美援才能生存。有利條件是臺灣有一定的工業基礎,電力、化學、金屬制品、紡織業等有較大發展希望。臺灣人可以通過工業發展得到工作機會,并成為兵力的來源。

二、權力掌握在精疲力盡的蔣介石手中,只有他能在最大程度控制國民黨派系斗爭。如果蔣介石去世,國民黨高層將會有一大批失意者前往美國定居,但大多數人返回大陸希望渺茫。

國民黨勢力很可能會利用臺灣本省人來增強群眾支持力度,“民主化”將得到加強,但如果“民主化”到了一定程度,臺灣必然會產生新的政治危機。

這種危機,將反映出大陸人與臺灣人之間未曾解決的矛盾。盡管國民黨努力改善雙方關系,如教育、婚姻、文化等等,但兩個群體之間最大的裂痕在于com-mitment(各有所托),850萬臺灣人與200多萬大陸人對未來命運的寄托并不一致,四川人、山東人、湖北人、浙江人等大陸來臺定居者希望重返家鄉,而臺灣人則不同。

如果返回大陸沒有希望,那么經濟狀況良好的群體,將移居全球各地。

熱衷于“臺灣獨立”的叛亂活動分子將從美國和日本轉移到島內。

經歷過日本殖民統治一些人則強烈懷念舊殖民者,以日本遺民自居,它們既有別于臺灣人,又不同于大陸人。但它們與臺灣人一樣,對于打回大陸沒有任何興趣。

國民黨軍隊在美援支持下,保衛臺灣綽綽有余,但打回大陸則遠遠不夠。隨著時間推移,臺灣省籍的新兵比例會一直增加,將來除了空軍還能掌握在大陸人手中,海軍和陸軍將被本省人充斥。

最關鍵的是,美國得出了一個判斷,如果將來解放軍的軍事力量壓倒了國民黨軍隊(獲得了制空權和制海權),那么,大陸肯定會尋求與他們雄心相匹配的統一手段。

而臺灣島對美國如此重要,美國如何能夠在保護臺灣政權的同時,又能避免與解放軍發生軍事沖突的風險?

因此,美國對是否會強行介入臺海戰爭,只能保持模糊態度,以確保美國在臺海維持最大利益。

今天,拜登要是急于想用攤牌來恐嚇中國,那也絕不是一件壞事,對于美國來說也絕不是一件好事。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號