【摘 要】琉球在歷史上曾是中國的朝貢國,1879年“琉球處分”的效力之爭是琉球地位成為問題的最早源起。第二次世界大戰后,琉球于1945年即作為“敵國領土”從日本剝離并被美國為首的“盟軍”進行戰時的“分離性占領”,進一步被1951年的《舊金山和約》規定為“潛在的托管領土”,其主權地位進入不確定狀態;1971年,美國和日本私自簽訂非法的《琉球與大東群島協定》,美國雖然據此將“施政權”單方“讓渡和移交給日本”,但該條約不但存在非法和無效性,其內容也不涉及對琉球主權的處理。1972年后,日本雖然在琉球“施政”,但它不但對琉球缺乏合法的“施政”依據,更無“主權”層面的法律依據可言。鑒于琉球在國際法上存在領土地位不確定的問題,其地位的最終處理,有必要按照國際法回到《聯合國憲章》的規定和國際多邊處理機制下來。

引 言

近年來,釣魚島爭端持續升溫,琉球地位問題日益受到關注。其中,輿論與媒體關注的時間點可以追溯到2005年。該年8月,商務部國際貿易經濟合作研究院研究員唐淳風在接受中國評論通訊社專訪時將東海問題與琉球問題聯系起來,他指出,“日本挑戰東海、釣魚島,要爭的是琉球……中國應該據理爭回琉球;爭回琉球,就不再有釣魚島、東海問題了”。[1]同月,北京大學歷史系教授徐勇在《世界知識》雜志發表短評文章《琉球謎案》,提到“琉球王國變成日本的‘沖繩縣’,是軍國主義侵略的結果;戰后日本從美國手中接收琉球群島,同樣缺乏國際法依據”,“從主權歸屬的合法性考察,‘琉球地位并未確定’”。[2]2010年9月7日,中日在釣魚島海域的撞船事件發生后,《環球時報》連載了幾篇質疑琉球地位的文章。[3]之后,香港的諸多媒體也提出了釣魚島問題應與琉球主權聯系起來探討。[4]

傳媒報道凸顯了人們對琉球問題的關切。然而,琉球的地位在法律層面究竟如何?“琉球地位未確定”這樣的假設與追問在國際法上是否成立?已有研究成果中,從歷史、政治或國際關系的角度分別探討琉球與釣魚島問題的著作、文章不在少數,[5]但從國際法的角度專門分析琉球地位或涉及到琉球地位的文章,直到2012年6月以后才開始出現。[6]并且,這些已發表的成果對琉球地位問題的分析尚欠深入,特別是對戰后琉球問題的演變過程缺乏較清晰的梳理,對琉球問題產生的一些關鍵環節缺乏關注與探討。琉球問題作為一個重大現實案例,其法律分析不能脫離事實基礎。為此,針對已有研究的不足,本文不但在歷史(主要是國際關系史)層面進行了較多的資料的收集、整理與提煉的工作,在國際法的理論論證層面,也起到了一定程度的疏遺補漏的效果。

一、琉球的基本情況及問題的產生

(一)琉球的名稱與來歷

琉球(英譯有Ryukyu, LooChoo,Lewchew,Liukiu等)[7]是歷史上琉球王國的簡稱,也是地理上的琉球群島的簡稱。琉球群島又有廣義和狹義之分。琉球群島從廣義上講是西太平洋的一長段島鏈,位于臺灣島與日本九州島之間,呈東北—西南走向,從北到南,共分為北部、中部與南部三段。最北部為大隅諸島(ōsumi)、吐噶喇列島(Tokara)和奄美諸島(Amami),中部主要是沖繩諸島(Okinawa),南部即先島諸島(Sakishima)直到最南端的與那國島(Yonaguni),這三段島鏈加起來統稱為琉球群島。此外,還有大東群島(Daitō),距離沖繩本島有349公里遠,在明治時期以前一直是無人島,與琉球群島一起,被日本統稱為南西諸島(Nansei islands/shoto)。而在英語中,南西諸島與琉球群島被一律簡稱為琉球(Ryukyu)。因北部的大隅諸島、吐噶喇列島與奄美諸島(又被統稱為薩南諸島Satsunan Islands)都屬于日本鹿兒島縣(Kagoshima Prefecture),被認為不屬于傳統琉球王國的范圍,故狹義的琉球群島僅指目前的日本“沖繩縣”區域,主要包括中部的沖繩諸島和南部的先島諸島,先島諸島又具體分為宮古(Miyako)和八重山(Yaeyama)諸島,目前的琉球(沖繩)面積大概2270平方公里,人口按照2008年的統計就有137萬左右。[8]

在中國古籍上,琉球之名,多至十幾二十幾個,有邪久、掖久、益救、瀛洲、夷洲、沃焦、焦僥、周饒、惡焦、流求、流鬼、惡石等,亦稱侏儒國、毛人國。[9]琉球國史《中山世鑒》記稱:“當初,未(有)琉球之名。數萬年后,隋煬帝令羽騎校尉朱寬,訪求異俗,始至此國。地界萬濤間,遠而望之,蟠旋蜿蜒,若虬浮水中,故因以名琉虬也。”[10]不管怎樣,關于中國與琉球的關系,即使從隋朝算起至今也有千年左右。[11]還有一些歷史學家認為,從近年琉球出土的文物來看,中國人發現琉球,應該有二千年以上。[12]早在公元12世紀,琉球群島上就建立了封建國家。明朝洪武五年(1372年),明太祖正式發布詔諭遣使前往琉球。從此,琉球正式與中國建立“臣屬關系”。琉球國王累世接受中國皇帝冊封,派遣使節向中國皇帝稱臣納貢,舉國奉行中國年號、正朔,接受中國政治文化和社會經濟等全方位的影響。中國與琉球維持宗藩關系達500余年。但中國封建朝廷并不干涉琉球內政,許其自治,琉球“自為一國”。[13]

(二)琉球地位成為問題的源起

日本古籍中對于琉球的記載,始自清康熙五十八年(1719年)新井白石所著之《南島志》。該書引述中國的《隋書?流求傳》末段“大業元年,……三年,隋煬帝令羽騎尉朱寬入海,求仿異俗……因到流求國,言不相通,掠一人而返。明年,帝復令寬慰撫之,流求不從,寬取其布甲而還。時倭國使來朝,見之曰,此夷邪久國人所用也。”[14]新井白石試圖以此說明日本(時名倭國)與琉球來往已久的體現。中國歷史學家認為,這是因為日本“古無信史,往往附會我國史籍,或加以演繹、或進行偽造,以證明日本與琉球的關系久遠”。[15]實際上,日本與琉球真正發生聯系是在1868年明治維新以后。明治維新使日本經濟得到迅速發展,從而逐步確立軍國主義路線,大力推行擴張政策。時值中國清政府內憂外患之際,中國周邊領土便成了日本對外擴張的主要對象。[16]1879年(明治十二年)4月,日本天皇政府派出一支450人的軍隊和160人的警察隊伍,前去鎮壓已有200年歷史不設軍隊的琉球“藩”,把舊“藩王”強行移居到東京,并廢除“藩政”,改成了天皇政府直轄的沖繩縣(Okinawa Prefecture),[17]這就是歷史上的“琉球處分”。[18]此后,清政府立刻向日本提出了抗議,并在美國前總統格蘭特(Ulysses Simpson Grant)的調停下與日本進行過多次談判,并在1880年與日本達成“分島加約”的方案,即中島(沖繩島)以北歸屬日本,南島(宮古、八重山)歸屬清國,同時修改日清通商條約,增添了允許日本人進入中國內地從事貿易的條款。[19]“分島加約”案盡管沒有最后簽約,但雙方對約文文本的合意反映了日本的主權意識在當時其實并不及于琉球全境,或者說只對琉球北部有行使主權的意愿。

之后,中國對于日本在琉球的主權狀況采取了不予承認的態度。譬如,1934年4月,在江西省撫州,迫于全國上下對其“攘外必先安內”政策的強烈不滿,蔣介石發表了題為“日本之聲明與吾人救國要道”的講演,進一步表明了自己的態度:“日本將我們當作朝鮮、臺灣這些地方一樣”,“中國又受到了一個最大的侮辱”,“不僅是東北四省的失地我們要收復”,而且,“臺灣、琉球這些地方都是我們的舊有領土,一尺一寸都要從我們手里收回”。[20]宋子文擔任外交部長時,于1942年11月3日首次召開的中外記者招待會上,關于“戰后領土”方面,曾明確表示,“……中國應收回東北四省,琉球及臺灣等地”。[21]由此可知,“琉球處分”的效力之爭是琉球地位成為問題的開端。直到2012年,琉球人在向聯合國大會人權理事會控訴日本時,還提出1879年日本將琉球王國改為沖繩縣違反了《維也納條約法公約》第51條的規定,形成對一國代表之強迫或威脅,應無法律效果。[22]

(三)二戰期間琉球受到嚴重的“差別待遇”

第二次世界大戰(以下簡稱二戰)期間,琉球人民傷害至深、犧牲慘烈,“琉球戰役”被稱為“太平洋最血腥的戰役”。[23]早在1942年,在“南海諸島”[24]受到美國軍隊的猛烈攻擊后,日本軍隊在撤退中殺死了大量的平民,包括很多琉球人。[25]對于日本統治者來說,沖繩防衛軍(Okinawa Defense Troops)的使命不過是延緩盟軍對日本的攻擊。所以,沖繩本地的安危從一開始就不是優先考慮的對象。[26]在整個戰爭中,琉球的防御受到極度忽視,日本統治者根本沒有針對美國的登陸制定共同的計劃或整體的抵抗戰略。[27]1944年10月,整個那霸城市的90%就在美國B-29戰斗機的空襲中毀于一旦。[28]

日本在名義上說將琉球視為其帝國領土,但1945年的戰爭表明日本軍隊根本沒有將琉球人視作日本人。[29]在沖繩戰場上,日本軍人強奸、懷疑和濫殺平民,以及在投降前后逼迫琉球人集體自殺,使琉球民眾受到美國與日本軍隊的雙重傷害,他們用“前有狼,后有虎”來形容當時的絕望境地。[30]在慶良間(Kerama)島上,日本僅部署了小部分兵力,而部隊指揮官卻命令700余島民自殺,以保障“軍隊的戰斗行動不受非戰斗人員打擾”。[31]村民們被強迫用自己的家用物品,如斧子、剃刀、鋤頭、鼠藥等殺死家人、鄰居,最后自殺。然而,幸存的日本兵卻在村民們死后向美國軍隊投降。[32]美軍于1945年4月登陸沖繩主島后,琉球居民們便躲進家族墳墓、應急洞穴中避難。5月后,絕望的日本官兵們也躲進了這些墳墓與洞穴。日本官兵們不但優先享用僅有的食物,還通常將居民們趕到狹小的、最不安全的區域,甚至為了防止他們所躲藏的區域被發現,而用刺刀殺死哭叫的小孩,或是強迫父母們將三歲以下的小孩掐死。[33]此外,日本兵還強征琉球婦女作“慰安婦”(Comfort Women)。當時的群島軍部共設有130處“安慰點”(Comfort Station)。[34]在“沖繩戰役”中,琉球非戰斗平民的死亡人數比美軍與日本軍隊合起來的死亡人數還多,[35]平民死亡率是軍隊戰士死亡率的兩倍。[36]可見,日本在殖民統治期間,亦是以嚴重差異于日本本土的待遇來對待琉球的,這些事實均可以視作琉球在二戰后的安排中被繼續區別對待的由來。

二、二戰后琉球的“分離性處理”與其法律地位未定

(一)琉球受“分離性處理”的基本情況

戰敗后的日本隨即被盟軍占領,并接受盟軍最高司令官總司令部(GHQ/SCAP,以下簡稱“最高司令部”)的管理。實施占領的盟國以美國為首,美國遠東軍司令麥克阿瑟(Douglas MacArthur)兼任盟軍最高司令部總司令官。1945年8月16日,聯合戰爭計劃委員會(JWPC)曾經通過385/1號文件將日本的占領區域分為兩部分,其中北海道(Kokkaido)和日本東北部(Tohoku)交由蘇聯領導的軍隊。[37]然而,隨著冷戰的爆發,以及防止重蹈德國占領區各自為政的局面,該決議又經后面的SWNCC70/5號文件取消。于是,在占領隊伍中,除了英國派出不多的部隊參加了在本州西部區域的軍事占領外,[38]中國和蘇聯都沒有派兵參加,對日占領的實施主要由美國包攬。[39]1947年6月19日的《遠東委員會對投降后日本之基本政策的決議》第二部分專門規定了盟軍的權力:“對日本進行的軍事占領”;“該占領具有代表參戰各國之行動的性質,由美國指派之最高統帥指揮,各國部隊參加占領”;“天皇及日本政府之權力,將隸屬于最高統帥。最高統帥具有實施投降條款,執行占領及管制日本各種政策之一切權力”。[40]

按照戰前制定的日本投降后基本政策,最高司令部對日本本土實行間接統治,即保留天皇制度體系,對當地民眾通過日本政府實施間接控制(indirect control)。[41]然而,與“間接統治”完全不同,琉球一開始就被盟軍實施了“分離性處理”:天皇制在琉球并不適用,而是由美軍代表盟國直接進行軍事統治。天皇是日本政權的象征,所以,對于琉球的單獨安排也就意味著在法律意義上,日本的政權所及領土已經不再適用于琉球,琉球在戰后即成為了“從敵國剝離的領土”。1946年1月29日發布的《關于若干外廓地區在政治上行政上自日本分離之備忘錄》(SCAPIN 677)對日本領土進行了明確定義后指令:“即日起日本帝國政府對日本以外的區域或此區域內的任何政府官員、職員或個人,停止實施一切政府的、行政的權力或實施這些權力的企圖”,[42]即琉球被視作日本以外區域(area outside of Japan)。與最高司令部間接管理下的日本不同,琉球被留在了美軍的“直接統治”之下。[43]

按照戰后計劃委員會(PWC)的計劃,所謂間接管理便是保留日本的天皇及相應的官僚機構,只是國會、參議會成員、部長與副部長等原高級官員的職務暫停。[44]同時,按照《波茨坦公告》第10條、第11條:“日本政府應當將阻止日本人民民主的復興與增強的所有障礙予以消除”,“日本最后參加國際貿易關系當可準許”。對于間接管理的地區,日本有責任進行民主改革和重建和平經濟。但是,此時的琉球已經不被視作日本領土,所以,這些對日本政府民主管理與經濟發展方面的期待和安排都不適用于琉球。[45]

而美軍的“直接統治”則意味著,與盟軍占領的日本本土相比,琉球的統治更沒有組織性和管理性。[46]占領琉球的第一年,統治琉球的機構經常在美國的陸軍與海軍之間變動,直到1946年7月才確定下來,而作為專門統治琉球的軍政府——琉球群島美國民政府(USCAR)直到1950年才正式設立。[47]占領之初,美軍將居民趕入收容所,以暴力強制手段接收了廣大的軍用地并無償使用。[48]1948年5月琉球銀行成立,股份的51%被美軍掌控,直到琉球“復歸”日本時,美軍擁有的股份才向居民開放,改組為普通銀行。[49]美軍曾在奄美、琉球、宮古、八重山四個群島上分別設置了居民自己的群島政府,但1952年4月撤銷了當地政府,在美國民政府下設置了統一的琉球政府。琉球政府雖然采取了三權分立的形式,但其權限極為有限。琉球政府行政主席由美民政副長官(后來的高等專務官)任命,不得不直接或間接聽從美軍的指示。琉球立法院雖然由居民直接選出的議員構成,但實際上選舉會受到美軍的干涉,而且立法活動被限制在和布告、命令(實質上就是美軍的命令)不相抵觸的范圍之內。[50]

“琉球居民”的法律地位又如何呢?琉球居民進出琉球列島必須申請美國民政府發行的渡航證明書,而美國民政府經常不作任何說明就停止護照的發放。護照發放的停止是美國民政府控制政治活動、言論自由最有效的手段。甚至于發生過東京大學的學生回琉球過完暑假,無法取得護照(簽證)只能退學的事。另外,1945-1958年琉球通用的貨幣是一種被稱為B幣的軍票。[51]1950年,美國民政府還公布了琉球獨立國國旗,只是沒有普及使用。[52]而在美國軍政府統治期間,琉球的船舶旗也是獨立的。[53]1947年,麥克阿瑟建議對日本的占領可以結束了,因為最高司令部的目標已經大部分實現,但是琉球必須繼續留在美軍控制之下,因為琉球人不是日本人。[54]

(二)琉球受“分離性處理”的法律性質

“分離性處理”的合法性取決于它是否具有明確的國際法依據,事實上,盟軍占領文件中所提及的權力來源正是其法律依據的表述。1945年11月,《為占領和控制投降后之日本對盟軍最高司令官基本指令》第2條規定:“你(即盟軍總司令,筆者注)在日本所擁有的權力與權威的基礎來自于美國總統所簽署的《盟軍司令委任令》、《日本投降書》、《日本天皇的執行令》……而這些文件又都建立在1945年7月26日的《波茨坦公告》等文件的基礎上。”[55]指令是由美國國家陸海軍協調委員會(SWNCC)和參謀長聯席會議(JCS)向時任盟軍最高司令官的麥克阿瑟下達的,因為麥的身份具有雙重性,他同時也是美國遠東軍總司令,所以對他的指令中同時出現了國際法與國內法文件。其中只有《日本投降書》、《波茨坦公告》與《開羅宣言》屬于國際法淵源。

1.《日本投降書》

日本的投降文件實際上包含一系列文書,包括:日本天皇1945年8月15日發布的停戰投降詔書,同日日本政府致中美英蘇政府的投降電文,以及在各降區日本向受降將領呈遞的投降書等。1945年9月2日,各作戰盟國及日本代表在停泊于東京灣的美國戰艦密蘇里號上舉行正式的受降儀式,作為戰敗國的日本的簽字代表有新任外相重光葵和陸軍參謀長梅津美治郎,而作為戰勝國的中國、美國、英國、蘇聯、澳大利亞、法國、新西蘭、荷蘭等國代表都在投降書上簽字。所以,我們通常所說的《日本投降書》主要是指這一份正式簽署的文件。鑒于這一份文件的多邊性、公示性和代表之權威性,它毫無疑問具有國際條約的性質,產生條約國際法的效力。

一個條約在法律上成立,因而發生拘束各該當事國的法律效果,該條約的規定即成為各當事國的法律,各當事國必須予以善意履行。[56]日本在其正式簽署的投降書中明確承諾接受中、美、英發布的《波茨坦公告》(蘇聯后來加入)的條款。因此,《波茨坦公告》條款被明納入了投降書之中,成為投降書內容的一部分。日本在投降書中同時承諾,“日本所支配下的一切軍隊,悉對(中、美、英、蘇)盟國無條件投降”,并且“服從盟國最高司令官及其指示,對日本國政府之各機關所課之一切要求,應予以應諾”等,這便是日本無條件投降的確認。據此,日本有義務全面履行投降書中的承諾,而各盟國亦享有投降書上約定的各項權利。

當然,除了以上多邊條約的約束外,在中日兩國之間,日本還有義務遵守其單方面向中國遞交的投降書或是正式通電電文之內容,因為在實在國際法上,國家的單方行為也是國際義務的來源,國家的正式聲明、通告都是一種單方行為。對此,國際法委員會工作報告明確予以確認,[57]國際法院在“法國核試驗案”中也明確予以認可。[58]所以,以下正式通告亦可以說是日本國際義務的來源,譬如,日本政府在1945年8月15日致中、美、英、蘇政府的投降電文如下:

一、關于日本接受波茨坦宣言之各項規定事,天皇陛下業已頒布赦令。

二、天皇陛下準備授權,并保證日本政府及日本大本營,簽訂實行波茨坦宣言各項規定之必需條件。

天皇陛下并準備對日本所有海陸空軍當局,及在各地受其管轄之所有部隊,停止積極行動,交出軍械,并頒發盟軍統帥部所需執行上述條件之各項命令。[59]

日本發布的投降電文與其正式簽署的投降書的內容一致,反復強調了對《波茨坦公告》條款的認可與遵行。從國家單方行為的角度,日本應該履行自身的承諾。

2.《波茨坦公告》和《開羅宣言》

《開羅宣言》是中、美、英等二戰主要盟國于1943年在開羅召開會議后所發表的宣言(蘇聯為之后聲明加入的盟國)。《波茨坦公告》最初由中、美、英三國在1945年7月26日于波茨坦召開會議后所發表(蘇聯在之后聲明加入)。關于《波茨坦公告》和《開羅宣言》是否為條約的問題存在爭論,一些學者認為,《波茨坦公告》與《開羅宣言》沒有經歷簽署、批準等正式的條約締結程序,因而在國際法上不具有法律效力。[60]然而,這樣的說法明顯不成立:

首先,按照習慣國際法,國際法對于條約的形式并沒有實質的要求,根據締約方自己的意見,只要取得一致同意,一項條約甚至可以見于換文或會議記錄中。[61]《維也納條約法公約》雖然作了“書面協定”的定義,但它在第3條又規定,這一限制并不影響“非書面協定”的法律效力。[62]同時,對于條約是否需要批準等程序性問題,《維也納條約法公約》在第14條、第15條、第16條都規定了要以締約國的同意為準。也即,只要是締約國認為不需要經過批準等程序,或者沒有作特別要求,都不影響符合締約國意志的條約生效。《開羅宣言》與《波茨坦公告》是作戰盟國真實意思的表示,各國在戰爭時期及戰爭勝利以后都一再地聲明認可和遵行,其作為條約的有效性是有充分理由的。

其次,《日本投降書》中明確約定了“遵從《波茨坦公告》條款”,而《波茨坦公告》又明確規定“《開羅宣言》必須實施”,所以,這兩個條約實際上又已經被納入到投降書的內容,成為投降書的組成部分。換個角度說,假如《波茨坦公告》條款不加以遵從和實施,投降書的簽訂還有什么意義呢,《波茨坦公告》不但是投降書的內容,而且是核心內容,代表了各國聯合作戰的根本目的。

再者,國家首腦是國家權威的最高代表和象征,《開羅宣言》與《波茨坦公告》作為中國、美國和英國等國家的首腦公開的、權威的、集體的承諾,其內容本身產生了明確的國際法義務,是國際法的義務淵源。其效力依據就和前面提及的日本天皇的投降通告一樣,國家有義務按照其發布的公告內容信守承諾。對此,《奧本海國際法》中亦將《波茨坦公告》作為一個典型的因簽字而具有法律效力的國家單方聲明的例證。[63]

綜上,《開羅宣言》與《波茨坦公告》不但在條約國際法和國家單方行為上具有效力,在內容上亦得到《日本投降書》的確認和保證。同時,所謂“無條件”就是接受戰勝國的一切條件。因而在條約解釋上,即便存在不明朗或分歧,必然應該作有利于戰勝國而不是有利于侵略國的解釋。對此,《維也納條約法公約》第75條所規定的“侵略國問題”可以佐證,該條特別指出:“本公約之規定不妨礙因依照聯合國憲章對侵略國之侵略行為所采取措施而可能引起之該國任何條約義務”。

(三)“分離性處理”與琉球法律地位未確定

1. 琉球不屬于《波茨坦公告》中的“其他小島”

如前所述,盟軍占領日本和對琉球實施“分離性處理”,均以《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》所形成的權利義務為基礎,而這三個文件屬于國際法的淵源,使琉球的“分離性處理”具備國際法上的合法性。接下來,受到這種“分離性處理”后的琉球的法律地位又如何呢?這實際上又涉及到對《波茨坦公告》之領土條款的解釋問題。之所以涉及到條約解釋,因為按照《波茨坦公告》,“日本之主權必將限于本州、北海道、九州、四國及吾人所決定之其他小島之內”,那么琉球是否屬于“吾人所決定之其他小島”的范圍內呢?

條約解釋是國際法上很重要的一個問題。特別是由于條約規定所用的文字有時難免存在或多或少含糊曖昧的缺點, 從而引起條約當事國的爭論。[64]《維也納條約法公約》第31條規定:“條約應依其用語按其上下文并參照條約之目的及宗旨所具有之通常意義,善意解釋之”,此解釋通則亦為國際法委員會和國際法院所認可,具有習慣國際法的性質。[65]首先,琉球群島包含大小島嶼150多個,其中最大的島嶼沖繩有1200余平方公里,人口一百多萬,是除日本的本州、北海道、九州、四國以外的第五大島嶼。如果從字面意義上看,琉球作為一個全長1000多公里的島群,難以被視作“小島”。事實上,以《波茨坦公告》的文字含義為基礎,美國軍方以及政府方面對“其他小島”問題有過明確的討論與解釋。

陸海軍協調委員會(SWNCC)成立于1944年11月,下轄一個遠東支部(Subcommittee on the Far East, 簡稱SFE或是SWNCCFE),以專門處理領土調整(Territorial Adjustment)問題,具體以“處分從日本剝離出來的領土(Disposition of Areas to be Removed from Japan's Sovereignty)”為議題。[66]按照該委員會及其報告討論的會議紀要,對于《波茨坦公告》所述之“吾人所決定之其他小島”中的小島是否含琉球群島,最早在美國軍部與國務院之間發生了爭議。對此,早在1944年12月20日召開的一次會議上,擔任遠東支部負責人的布萊克斯利(Blackslees)提出,琉球或沖繩是包含在“波茨坦公告中所說‘吾人所決定之其他小島’中的‘小島’之內的”。[67]然而,布萊克斯利的說法未被文件確認,而且很快被二戰勝利(1945年)后的文件所否定。

首先,在1945年9月6日,駐日盟軍最高司令部頒布“投降后美國初期對日政策”,對日本的領土專門規定為,“日本主權將被限定在‘本州、北海道、九州、四國’,以及按照《開羅宣言》等美國是或可能要成為締約國的其他協定所規定的周邊其他小島之內”。[68]雖沒有具體規定“其他小島”的范圍,但明確說明以《開羅宣言》為依據。1945年10月25日,美國參謀長聯席會議(JCS)在其 570/40號文件中將琉球劃為首要基地區域(primary base areas)時提到:“所有從日本分離出來的委托統治島嶼和太平洋中心島嶼,包括琉球和小笠原群島,將放于美國專有的戰略控制之下”,此規定暗示琉球屬于“從日本分離出來的領土”。[69]1945年11月1日,盟軍最高司令部頒布“占領和控制投降后之日本基本指令”,其第1條(b)款再次規定,“本指令中所述的日本,其定義包含:4個主島:北海道(舊稱蝦夷)、本州、九州、四國,以及鄰近的包括對馬島在內的1000個附屬小島嶼”。[70]仍然只是暗示未提到的其他島嶼可能從日本分離,而沒有對琉球是否屬于“其他小島”進行專門說明。但是,到了1946年1月29日,駐日盟軍最高司令部發布《關于若干外廓地區在政治上行政上自日本分離之備忘錄》,其中對日本的定義是:日本由四個本島(北海道、本州、九州、四國)和約1000個較小的鄰接島嶼所組成,包括對馬島及北緯30度以北的琉球(南西)島嶼。[71]至此,日本領土與琉球的界線以北緯30度為界得到清楚劃分,即以北的琉球群島為日本,以南的琉球群島則不再屬于日本(或者說已經從日本分離),此時,北緯30度被視作日本的“一條實際邊界線”(a real boundary)。[72]

琉球并不包含在“吾人所決定之其他小島”之內,這一觀點在1947年美國國務院的PPS/28號文件(凱南報告)中進一步得到認可。該文件在分析中提到:

“琉球群島在今天的地位是完全不確定的(completely indefinite)。技術上作為日本的一部分,它的地位在《波茨坦公告》中沒有確定,該公告將日本的領土限制在四個主島以及‘我們決定的其他小島’之內。這個附帶的‘我們’,在這里明顯指該文件的簽字方美國、中國和英國。不管這一條款的最后解釋是什么,我們有理由認為,沖繩以及琉球島鏈的中部和南部不是屬于這些‘小島’的范疇,對于最高司令部所提之南部30度邊界線的接受,構成了一種默示的國際認可(tacit international recognition),即該線以南的琉球已經不再被視作日本的一部分(the Ryukyu south of that boundary were no longer to be considered a part of Japan)。”[73]

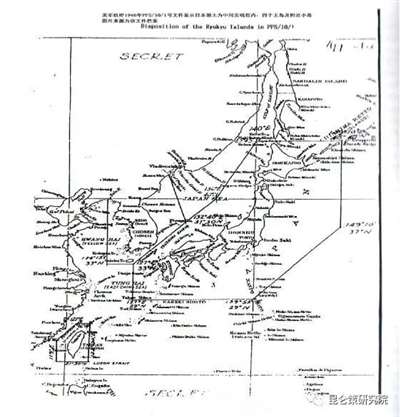

美國軍方和政府方面關于戰后日本領土處置相關的文件中,不少都明確反映出琉球不應包含在日本領土的范圍之中,本文選取1947年PPS 10/1文件地圖作為范例(參見圖1)。值得一提的是,按“北緯30度”劃界的理由是認為“北緯30度以北”的區域在歷史上不屬于琉球,而是日本九州島鹿兒縣的一部分。譬如,在1946年1月31日的JCS 570/50號文件中,南西諸島也以北緯31度為界。后來,軍部一名哈佛大學畢業的日本專家賴肖爾(Edwin O. Reischauer, 后為美國駐日本大使)認為應該以北緯28度東經40度為界,該線以北屬于日本本土(Mainland),以南才是琉球。[74]經過討論,到了1946年3月,盟軍最高司令部同意改為以北緯30度為界,并要求保持與1946年1月29日指令的一致性。這樣,北緯30度到31度之間的鹿兒島(Kagoshima)區域就被歸入日本的本土。[75]基于同樣的理由,后又將北緯30度線調整為29度線。為了區分方便,美國內部文件還以“北部琉球”(Northern Ryukyu)和“南部琉球”(Southern Ryukyu)概念來區分。[76]這便是《舊金山和約》中的“北緯29度”界限之形成,其理由是認為“北部琉球”并不是傳統意義上的琉球,而是日本鹿兒島縣的領土范圍,“南部琉球”才是真正應該脫離日本的琉球。[77]

【圖1.1947年PPS 10/1文件地圖,日本領土限于中心方框內(琉球不在其中)[78]】

有必要指出,日本對于盟軍發布的以上命令及解釋是清楚的。日本曾在1947年試圖說服最高司令長官麥克阿瑟,但以失敗告終。1947年3月,日本為展開進一步的領土協商計劃而制定了一份針對琉球的29頁的報告,以試圖澄清日本的領土邊界,提出《波茨坦公告》中的“吾人所決定之其他小島”過于模糊。報告名稱為“鄰近日本的小島”(Minor Islands Adjacent to Japan Proper),主要目的在解釋琉球以及其他南西諸島,其中附加了五份地圖,從各個歷史階段分別說明琉球與日本的地理、歷史、政治與種族等方面的聯系,突出強調了琉球人與日本人的平等與相似等因素,而弱化了琉球與中國的聯系及當時琉球人作為“二等公民”的真實地位。[79]這份報告相當于日本政府覬覦琉球主權的理論準備。

接著,1947年6月4日,日本召開首次新聞發布會,希望盡早召開和平會議。次日,日本新任外長蘆田(Ashida)趁機宣布“沖繩對于日本的經濟并不是很重要,但從感情因素出發,國家期望歸還(return)這些島嶼”。[80]此番言論遭到了麥克阿瑟的強烈反對,麥克阿瑟一再表態說“琉球人不是日本人”。[81]并且,蘆田的言論在一定程度上也激怒了其他各國。記錄反映,當時不只美國,其他國家對于日本的領土言論也反應強烈,所以蘆田事后承認自己“在領土問題上說得太多了”。[82]此后日本吸取經驗教訓,在1947年9月13日舉行的鈴木與艾克爾伯格(Suzuki Eichelberger)討論和平條約及安保問題的會議中,“鈴木向艾克爾伯格提出的討論前提是沖繩與小笠原是日本以外的領土。”[83]

2. 戰時占領期間琉球地位未定

接下來,琉球作為“從敵國剝離的領土”脫離日本以后,其自身的主權地位又如何呢?一方面,美軍“直接統治”但不擁有琉球的主權是基于其在《開羅宣言》中關于“領土不擴大”的承諾。同時,美軍的這種直接統治在性質上屬于戰時占領,在國際法上,占領事實本身不能獲得領土主權,不屬于國際法上的領土取得方式。[84]所以,琉球從此成為地位未確定的領土。

《奧本海國際法》認為,占領是作戰的一個目的。如果交戰國成功地占領了敵國領土的全部或者一部分,它就實現了戰爭的一個重要目的。這時,它不但可以將敵國領土的資源用于軍事目的,而且可以暫時保持敵國領土作為自己軍事勝利的保證,因而使敵人認識到有接受媾和條件的必要。國際法關于作戰的規則在占領問題上比任何其他部門都進步。[85]占領者絕不能僅因占領領土的事實而獲得對該領土的主權,它實際上對該地區暫時行使軍事權力。國際法對于占領國不僅賦予權利,并且也課以義務。占領國在軍事占領期間,還應該遵守關于戰時占領的國際法規則,如關于戰爭法與人道法的海牙體系與日內瓦體系。[86]同時,占領不能與侵略混為一談。占領是對敵國領土的暫時占有,入侵則以保有該領土為目的。[87]以美國為首的盟軍對于琉球的“直接管理”只是暫時的軍事占領,不能獲得琉球的領土主權。

從國際法上說,對特定領土的處理尚不能確定是否為最終方案,或者在其最終地位的解決方案出來之前進行共同統治(condominium)的領土是地位未定的領土。[88]琉球顯然符合這樣的狀況。在1945年日本投降、琉球從“敵國剝離”以后,琉球的領土地位無論在理論上(依國際法律文件的規定),還是在實踐中(盟軍的占領),都處于一種待定的狀態。就是說,琉球雖然已經從“敵國剝離”,但它的實際地位還未決定,盟軍的軍事占領還只是一個暫時安排。

三、《舊金山和約》與琉球的法律地位未定

(一)對日媾和的政治與法律背景

琉球作為從敵國剝離的領土,盡管在日本投降后已從日本分離并被美軍政府單獨占領,但美軍政府并不以獲得主權為目的,因而琉球的領土歸屬及法律地位此時沒有確定。同時,日本在二戰結束后即被盟軍占領并進入戰時占領階段,從法律上講,日本與盟國的戰爭狀態并沒有結束。所以,通過訂立和平條約結束與日本的戰爭狀態并對未決事項加以確認是一件必要的事情。

1945年通過的《聯合國憲章》倡導深刻吸取世界大戰的教訓,“欲免后世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍”,然而,世界很快又陷入冷戰和局部戰爭。1950年6月27日朝鮮戰爭爆發后,琉球群島中的沖繩迅速成為美軍最重要的作戰基地。同時,日本之于美國的戰略價值也大大提升。美國在1950年后任命原共和黨外交事務發言人杜勒斯(Dulles)為國務卿顧問,最后的對日和約草案就是由杜所起草。

1951年9月4日,對日媾和會議在美國舊金山舉行,故該會議通過的和約又簡稱為《舊金山和約》。舊金山會議是一個實現美國片面戰略利益的媾和會議。美國當時的想法是:“美國總不能強迫和會中的任何國家在和約上簽字,不過這個國家也不能阻止其他國家在條約上簽字。顯然,這些規定是針對蘇聯等少數主張對日采取更強硬政策的國家,以防止這些國家干擾對日媾和的進程。”[89]所以,中國實施對日抗戰長達8年之久,卻被完全排除在了舊金山會議之外,并且參加會議的蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克都未在和約上簽字。印度、緬甸、南斯拉夫因反對美國的媾和政策也拒絕參加舊金山會議。最后,參會的52個國家里面只有48個國家簽字,而中、蘇、英、美四個主要作戰盟國里面的就有兩個(中國與蘇聯)不是和約的簽字國。[90]

“條約不及第三國”是一項基本的法理。對此,國際法學家安齊洛蒂(Anzilotti)亦提到:“很少有國際法原則是像它一樣確定和得到普遍承認的”。[91]仲裁員胡伯(Huber)于1928年4月4日在“帕爾馬斯島案”的裁決中亦明確提到:“很明顯,不論對于該條約的正確解釋怎樣,該條約不能解釋為對獨立的第三國的權利進行處分。”[92]就一個條約而言,第三國是指非該約當事國的國家。因此,一個國家如果并未參與條約的談判和締結,當然是第三國。即使參加了該約的談判,如果該國并未簽署該約,或者簽署而在需要做出批準、接受或核準的情況下并未做出,它仍然是第三國。[93]按照這些國際法理論與實踐,中國政府有充分的理由反對《舊金山和約》不利于中國的安排(譬如剝奪權利、設定義務),而有利于或無關于中國的條款,只要不侵害國際社會的整體利益,可以不簡單地主張無效。當然,從爭端的角度,有利還是不利只是個假設問題。為此,本文撇開和約的效力不談,暫且立足于《舊金山和約》本身的條款,看看該和約對琉球地位的處理到底是什么。

(二)和約第3條規定琉球為“潛在的托管領土”

《舊金山和約》的內容涉及到國家和領土地位、撤軍、安全、對外關系、財產賠償等各個方面,其第3條是和約中有關“琉球”地位的唯一條款,該條規定:

“日本對于美國向聯合國提出將北緯29度以南之南西諸島(包括琉球群島與大東島)、墉婦巖島以南之南方諸島(包括小笠原群島、西之鳥與硫磺列島)及沖之鳥島與南鳥島置于聯合國托管制度之下,而以美國為唯一管理當局之任何提議,將予同意。在提出此種建議,并對此種建議采取肯定措施以前,美國將有權對此等島嶼之領土及其居民,包括其領海,行使一切及任何行政、立法與司法權力。”[94]

國內學界的已有研究中,一些學者翻譯時對原文進行隨意變動或縮減,造成了條文原意被曲解,法律概念被混淆的現象。[95]在國際法上,對于條約的理解有分歧的,有必要加以解釋。對于條約解釋的規則,本文在前面解釋《波茨坦公告》時也已經提及。我們首先來分析《舊金山和約》第3條的原文。從字面的通常意義來全面理解這句話,不難發現該條實際是個并列句,首末句的信息綜合起來,對于琉球地位的安排是:置于聯合國托管制度之下(美國為唯一管理當局),而提交托管前,由美國行使“施政權”。

怎么理解“聯合國托管”?聯合國托管制度是《聯合國憲章》所制定的一套國際領土監督與管理機制,正式取得托管領土的地位還需要經過特定的程序,并接受聯合國相應機構的監督。作為一套相對完善的體系,聯合國托管具體分為普通托管和戰略托管兩種類型,[96]戰略托管下的領土又稱為戰略防區。普通托管領土必須經過聯合國大會的核準(第85條);如果是戰略防區,需要經過安理會的核準(第83條)。即,根據《聯合國憲章》,普通托管領土和戰略防區是有明顯區別的。戰略托管作為一種戰略防區,出于防衛和安全的戰略上需要,使得有必要將聯合國大會對于一般托管領土所行使的職權交由安理會來行使。[97] 并且,不管是普通托管還是戰略托管,都應該專門簽訂托管協議,“由直接關系各國……予以議定”(第79條)。再次,托管領土應該接受聯合國相應機構的監督。1945年6月26日,聯合國專門成立了托管理事會(TC),負責對置于國際托管制度下的領土實行管理,行使聯合國關于除指定為戰略防區之外的托管領土的職能。所以,對于普通托管領土,管理國需要定期向托管理事會提交報告。托管理事會一般每年5至6月舉行一次會議,審議管理國所提交的報告,并且會同管理國接受和審查托管地居民的請愿書,定期派出視察團視察托管地情況等。托管理事會以簡單多數進行表決,但其決議須經聯合國大會通過才能生效。而戰略防區直接由安理會負責監督。因此,托管理事會、聯合國大會與安理會是聯合國制度下的托管領土的監督機關。

怎么理解“美國為唯一管理當局”呢?對此,憲章亦明文規定,對于托管領土的管理必須是一個或幾個國家,或者是聯合國本身。根據《聯合國憲章》第87條,大會在原則上與托管理事會共同行使對托管領土行政管理的監督。尤其是,管理當局應該接受聯合國的監督并提交年度報告。[98]所以,托管領土的管理當局是指基于憲章的規定與托管協議的約定,并由聯合國大會或安理會所核準,具體對托管領土行使管理(包括立法、行政與司法權)的一個或幾個國家,或者聯合國,或者其他國際組織。因此,“美國為唯一管理當局”意指:在琉球經大會或安理會核準被置于聯合國托管制度之下后,僅由美國這一個國家作為具體的管理當局。但是,不管是一個國家,或是幾個國家,或是由國際組織作為管理當局,都有義務向聯合國的托管理事會,或大會,或安理會提交年度報告。

最后,又怎么理解“在聯合國托管的措施做出以前美國行使一切行政、立法與司法權”呢?行政、立法與司法權統稱為“管理權”或“施政權”,不同于主權。首先,在國際法上,主權與管理權是有區別的。根據《國際聯盟盟約》第22條(委任統治)或者《聯合國憲章》第12章(托管)的規定,國家分別按照委任統治協議或托管協議行使委任統治或管理托管領土時,無需獲得相關領土的主權,也就是說,在這種情況下,主權與管理權是分離的。一國可以將其特定領土上的權力之運行賦予另一個國家,而保留其主權。領土的主權權利與管理權利之間的區別在于權利持有人是否能夠處分所涉領土。[99]因此,約文所述美國行使的“立法、行政與司法權”只是一種管理權,美國不能行使放棄、變更和轉讓領土等涉及處分琉球的權利。同時,“在聯合國托管的措施做出以前”是一個時間狀語,用以限制美國擁有“管理權”的時間。

因此,綜合《舊金山和約》的文本含義與《聯合國憲章》的相關規定,可以歸納出48個簽字國通過《舊金山和約》第3條之約定,對1952年后琉球的地位安排是:日本同意,琉球作為普通托管領土或者戰略托管領土,經過聯合國大會或者安理會批準并置于聯合國托管理事會、大會以及安理會的監督之下后,由美國作為唯一管理當局。而在此托管程序開始及完成之前,琉球暫時由美國“施政”。所以,一旦琉球完成聯合國托管的程序,則正式成為托管領土,而在此之間,則是由美國臨時施政的“潛在托管領土”。對此,起草《舊金山和約》的杜勒斯在其發表的有關“剩余主權”的講話中,亦同時指出,“作為第二次世界大戰的結果而將‘從敵國割離的領土’(第77條)。毫無疑問,將來的托管協議將決定這些居民與日本相關的公民身份”。[100]可見,所謂的“剩余主權”論并不能夠悖于和約第3條關于聯合國托管的要求。

(三)琉球至今未實現聯合國托管,其地位仍未確定

1. 美國一直未將琉球提交聯合國托管

《馬普國際法大百科全書》在介紹聯合國托管制度這一詞條時,將《舊金山和約》第3條項下的琉球視為“從敵國分離的潛在的托管領土”,[101]并指出這項義務沒有得到履行(this commitment was not implemented)。[102]按照前文對《舊金山和約》第3條的解釋,該條賦予美國占領和管理沖繩的權利是帶有限制條件的,即:其出發點和歸宿是將琉球提交聯合國托管。然而,美國的實際做法是將它們排除在了聯合國托管制度的安排之外。在1952-1972年美國施政的20余年里,沒有進行任何將琉球置于聯合國托管制度之下的行為。

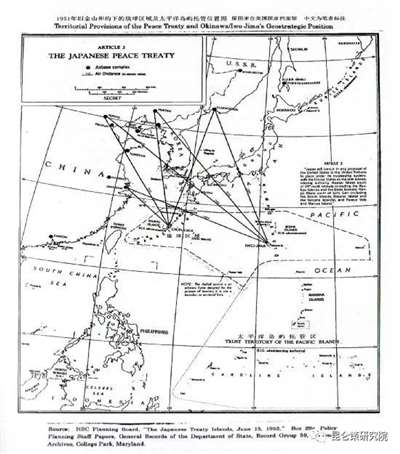

這里需要澄清一個事實,我國有些學者混淆了一份聯合國文件,他們誤以為1947年安理會關于核準托管太平洋島嶼的決議就是對琉球托管的核準,從而認為聯合國從此賦予了美國在琉球的托管權。[103]事實上,1947年7月交由美國托管的太平洋島嶼托管地是聯合國唯一戰略托管地,包括馬里亞納(Mariana),帕勞(Palau),加羅林(Caroline),和馬紹爾(Marshall)四個政治實體。[104]雖然都位于太平洋海域、美國是唯一管理國,容易讓人誤以為上述島嶼包括琉球在內,但是實際上與琉球無關(地理位置詳見圖2)。[105]關于這個事實,《奧本海國際法》中早就有記載,該書中提到“這里的委任統治地實際上是指日本接手的原屬德國領有的南洋諸島。琉球并不是日本的委任統治地,仍然成了太平洋島嶼托管領土的例外性處理”。[106]

【 圖2.1951年《舊金山和約》第3條下的琉球區域及太平洋島嶼托管區域位置圖[107]】

從上圖的內容也可以看出,《舊金山和約》第3條項下的“琉球與大東群島區域”與原德屬的“太平洋島嶼區域”本來都應該正式成為聯合國托管的區域。然而,事實情況是,圖2下方的馬里亞納和帕勞等“太平洋島嶼區域”正式通過聯合國安理會決議成為《聯合國憲章》第82條、第83條規定下的戰略托管地(美國作為唯一管理當局管治),并且在聯合國安理會的監督下,這些島嶼最終通過民族自決權實現完全自治、自由聯合或獨立。[108]

而在“琉球區域”,美國持續的單邊“施政”行為使“聯合國托管”之約定形同虛設,帶有以謀取單方利益為目的,惡意地歪曲或局部履行的性質。在國際法上,善意是締約國履行條約的首要標準。善意與惡意相對,惡意履行就是不正當地歪曲地履行,善意履行就是公正地、適當地、誠實地履行。善意履行不以獲取單方面的利益為目的,更不以犧牲甚至榨取締約他方的利益為目的。善意履行還必須以善意解釋條約作為前提,而惡意的解釋必然導致非善意履行的結果。[109]對此,《聯合國憲章》在序言中申明“尊重由條約與國際法其他淵源而起之義務, 久而弗懈”。憲章第2條第2項又規定, “各會員國應一秉善意, 履行其依憲章所擔負之義務, 以保證全體會員國由加入本組織而發生之權益。”《維也納條約法公約》第26條更是規定“凡有效之條約對其各當事國有拘束力, 必須由各該國善意履行”。古典國際法學家真提利斯曾舉出一個因惡意解釋條約而導致非善意履行的著名實例: 羅馬皇帝瓦勒里安在許諾向其敵國安提阿歸還所有船舶的半數后, 竟將其許諾歪曲解釋為歸還每一船舶剖成兩半后的一半。[110]

在現代國際法規則確立之前,一國武裝力量在另一國的存在被認為要么是戰爭期間的軍事占領,要么是殖民主義的統治。[111]1972年前在琉球成立的抗議政黨曾稱美國在琉球實施的是“殖民地政策”。[112]1950年12月4日,中華人民共和國外交部部長周恩來發表《關于對日和約問題的聲明》,較早地對美國在對日媾和中的動機提出質疑:“……美國政府此種野心,純為假借聯合國名義,實行對琉球群島和小笠原群島的長期占領,在遠東建立侵略的軍事基地。”[113]從《舊金山和約》的后續發展來看,美國確實存在假借聯合國托管之名,而行單邊占領之實的情況。

2. 非法的《琉球與大東群島協定》亦不涉及琉球的主權地位變更

1971年6月17日,美國與日本簽訂《日本和美國關于琉球與大東群島的協定》(簡稱為《琉球與大東群島協定》)。[114]依據該協定,美國擅自將琉球(并將中國的釣魚島列嶼非法地納入其中)交由日本“管理”。根據《琉球與大東群島協定》第1條:“對于以下第2段所定義的琉球與大東群島,美國讓渡其在1951年9月8日于舊金山簽訂的對日和約第3條項下的所有權利與利益給日本,自本條約生效之日起,由日本承擔全部的權限與責任,以實施對所涉島嶼領土及其居民的一切以及任何行政、立法及司法權。” [115]

首先,從內容上看,《琉球與大東群島協定》只是一種“施政權”(行政、立法與司法權)的“放棄與讓渡”,而不涉及主權地位的變化。這一點與美國政府在《琉球與大東群島協定》受到中國強烈反對后的表態相一致。1971年10月,美國政府表示:“把原從日本取得的對這些島嶼的施政權歸還給日本,毫不損害有關主權的主張。美國既不能給日本增加在他們將這些島嶼施政權移交給我們之前所擁有的法律權利,也不能因為歸還給日本施政權而削弱其他要求者的權利。……對此等島嶼的任何爭議的要求均為當事者所應彼此解決的事項。”[116]

其次,從性質上看,該協定明確提到了“和約第3條項下的所有權利與利益讓渡給”日本的說法,涉及將和約項下的“管理國”予以變更的情況,是一種對和約權利義務的處分,構成對《舊金山和約》第3條的修訂或變更。然而,對于由48個國家簽字的多邊和平條約,又如何可以由美國和日本這兩個國家私自處分呢?在國際法上,條約的修訂是指條約當事國對已生效的條約在其有效期內增加、刪除或變更其某些條款規定的行為。[117]傳統國際法遵從絕對主權原則,如果對已經生效的條約進行修訂,必須經該條約的全體當事國的共同同意。譬如,1871年《倫敦宣言》中提出:“國際法的一個主要原則是,只有通過友好協商,經過各締約國的同意,一個國家才能解除一個條約義務或改變其約款。”[118]隨著國際法的發展,現在的習慣法規則雖沒有要求全體當事國同意那么嚴格,但按照《維也納條約法公約》所體現的“修正條約之通則”:“條約得以當事國之協議修正之,除條約可能另有規定外,此種協議適用第二編(即條約的締結與生效——筆者注)所訂之規則”(第39條),“在全體當事國間修正多邊條約之任何提議必須通知全體締約國,各該締約國均應有權參加”(第40條)。在《舊金山和約》中,并沒有專門約定條約的修正問題,但其第7章第23條明確要求需要包括美國在內的多數國批準才能生效。因此,參照條約法公約所規定的條約修正通則,《舊金山和約》之條款的修正應該適用其締結與生效的要求——多數國同意并批準,并通知全體締約國參加協商。當然,條約法公約也未排除多邊條約在若干當事國間進行某些修正,但有著嚴格的要求(第41條):

“多邊條約兩個以上當事國得于下列情形下締結協定僅在彼此間修改條約:(甲)條約內規定有作此種修改之可能者;或(乙)有關之修改非為條約所禁止,且:(一)不影響其他當事國享有條約上之權利或履行其義務者;(二)不關涉任何如予損抑即與有效實行整個條約之目的及宗旨不合之規定者。”

然而,從《舊金山和約》的宗旨與目的來看,其第3條之規定顯然屬于和約的集體決定事項,不應該由美國和日本兩個當事國私自處分。

事實上,和平條約的目的主要在于處理戰爭與領土問題,所以更嚴格要求大國的行動一致。在國際實踐中,多邊和平條約一直是處理領土問題的常見形式。誠然,在歐洲歷史上,超級大國的意愿對于和平條約的締結和歐洲領土的處分起著關鍵作用,但是,這些實踐也反映了,早在19世紀,通過和平條約實施的領土處分,要求大國行動一致的同時意味著拒絕某個大國單方面地進行更改。[119]自19世紀以來,和平會議、締結多邊條約對于歐洲國家間結束戰爭、處分領土起著重要作用。著名的和平會議、和約或國際安排有:1815年的維也納和會,[120]1815-1848年的歐洲同盟,[121]1856年的巴黎條約,[122]1878年的柏林會議,1897-1913年的克里特(Crete)政府,[123]1906年的阿爾赫拉斯法案,[124]1913年的倫敦和約和阿爾巴尼亞的誕生[125]等。正是通過這些會議與條約的實踐,才產生了國家同意原則。整體上說,在這些領土或國家的處理當中,都經過了所涉當事國(或類國家實體)的同意。

在一些領土處理的案例中,當超級大國實施的行動沒有經過小國家的同意時,其行動的有效性就會受到置疑。譬如,1927年產生了加拉茲和布勒伊拉間的多瑙河歐洲管理委員會管轄權案。[126]歐洲多瑙河委員會根據1856年的巴黎條約而建立。根據1878年的柏林條約,它的管轄權擴展到了羅馬尼亞的加拉茲。此時,羅馬尼亞被視為已從奧斯曼帝國獨立出來(盡管土耳其是,但羅馬尼亞不是柏林條約的締約國)。之后,根據1883年的倫敦協定,委員會將管轄權進一步擴展到布勒伊拉,而羅馬尼亞也沒有簽署這個條約,或參加起草會議。[127]但是,1919年的凡爾賽和約第346條在確認戰前的事實地位,以及在1921年7月的多瑙河定義章程中,羅馬尼亞是當事國之一。[128]于是,國際常設法院認為,委員會對于布勒伊拉管轄權的擴展是基于1919年以及1921年條約的解釋,它并不認為1883年的倫敦條約本身對羅馬尼亞具有法律效力。盡管從1883年開始,委員會事實上在加拉茲到布勒伊拉區域實施了一些權力,不管這些權力實施的法律基礎是什么,這并不能證明羅馬尼亞對倫敦條約存在默示認可,在沒有其同意的情況下,這些權力也不能約束羅馬尼亞。[129]據此,可以得出結論:早在19世紀的國際先例就不支持超級大國在領土事務處理上主張法律霸權主義(Legal hegemony)。[130]

二戰后成立的遠東委員會議事程序所要求的多數同意加四大國一致原則,也體現了在戰后問題處理上主張多邊性、反對個別國家霸權主義的要求。1945年12月16日至26日,蘇聯、英國和美國的外交部長在莫斯科會面,于12月27日簽訂關于成立遠東委員會(Far Eastern Commission)和盟國理事會(Allied Council)的協議,約定并經中國同意后,成立遠東委員會和盟國理事會。遠東委員會由中國、蘇聯、英國、美國、法國、荷蘭、澳大利亞、加拿大、新西蘭、印度和菲律賓組成。其職能主要在于根據《日本投降書》條款制定政策、方針和標準,使之切實施行,同時按照任何成員國的請求,對盟軍最高司令部頒布的任何指令,或對最高司令部采取的任何涉及委員會管轄范圍的行動進行審議。其中美國政府的職能還包括按照委員會的決議準備政策指令,并通過其合適的政府代理機構向最高司令部進行傳達,最高司令部有義務履行這些表達遠東委員會決議的指令。協議同時規定遠東委員會的議事程序為不少于全體代表投票的多數同意,并且應當包括中國、蘇聯、英國與美國四大國的同意在內。[131]

1950年美國抓緊對日媾和時,在其對遠東委員會的陳述中,亦表明了對國際多邊處理機制的尊重與承諾。是年11月24日,美國國務院新聞發布會公開了其出席遠東委員會的一份紀要,陳述了美國在對日媾和上的基本方針。其第3項專門提到處理領土問題的原則為:

“3. 領土。日本必須:a)承認朝鮮(Korea)的獨立;b)同意對琉球和小笠原群島實行聯合國托管,以美國為管理當局;[132]c)接受英國、蘇聯、中國與美國在將來對臺灣、澎湖列島、南薩哈林和庫頁島地位的決定,如果在和約生效后一年以內沒有決定時將由聯合國大會決定……。”[133]

因此,從對《舊金山和約》內容變更的角度,我們有理由指出,美日私自締結的《琉球與大東群島協定》侵害了其他締約國的同意權與監督權,違反了和約的多邊處理機制,當屬非法和無效。

最后,如果只從美國放棄這樣的單方行為的角度,國際法上雖然不禁止委任統治、托管或非自治領土之管理權的擁有者放棄對這類處于國際地位之下的領土的管理,但這種放棄并不導致這類領土成為“無主地”,其將來的地位由對這類領土承擔監督職能的有權機構來決定。[134]一方面,因為琉球還沒有經過聯合國大會或安理會的批準程序,還沒有正式置于聯合國托管制度之下,美國的“施政”還不是以“托管制度下的管理當局”的名義,所以,《琉球與大東群島協定》之性質亦不能說是托管管理權的放棄或讓渡。另一方面,作為一個管理權利(臨時)享有者,美國也許可以放棄對琉球(僅作為非自治領土)的管理權,但卻不能放棄后讓渡給日本,因為日本顯然不是“承擔監督職能的有權機構”。

綜上,對琉球地位的處理,要在國際法上成就其合法性,或者說,讓琉球的主權地位得到合法有效地確定,有必要嚴格遵循《聯合國憲章》的規定,回到和平條約的多邊處理機制,或者聯合國大會、安理會的集體處理機制上來,以尊重戰后盟國的平等意志和琉球作為“潛在托管領土”本身的權利。

結 論

琉球在歷史上本是中國的藩屬國,1879年日本實施“琉球處分”,單方面設置沖繩縣。此后,清政府與日本展開持久談判,在國際社會的關注下,雙方達成了“分島加約”案的合意,但沒有正式簽約。“琉球處分”的效力之爭是琉球地位成為問題的最早源起。

第二次世界大戰期間,琉球居民被日本政府“不視作日本人”,傷亡最慘重。1945年日本戰敗后,對日占領期間,琉球繼續被實施區別待遇:以美國為主的盟軍對它實行“分離性處理”和直接統治。按照盟軍最高司令部的相關指令以及遠東委員會等機構的決議和規定,琉球的這種“分離性處理”明確以《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》為依據,琉球從“敵國剝離”,不被視作日本領土。日本的主權領土僅限于“本州、北海道、九州、四國及吾人所決定之其他小島之內”,而琉球不屬于“吾人所決定之其他小島”的范圍內。

1951年簽訂的《舊金山和約》雖然有對琉球的處理,但該和約的效力存在爭議。并且,即便是按照和約內容的規定,這種處理以將琉球“置于聯合國托管制度下”為目的,美國的“施政”(全面行使立法、行政和司法權)只是一種提交托管之前的臨時安排。也即,《舊金山和約》第3條項下的琉球是“潛在的托管領土”。如果將1972年視作美國對琉球施政期的截止,那么,1952-1972年間,美國在琉球持續的單邊“施政”,根本未將琉球“提交聯合國托管”的要求予以實施,構成對和約的 “非善意履行”,或者,對聯合國托管義務的“沒有履行”。不但如此,美日還在1971年私自簽訂《琉球與大東群島協定》,美國將其在《舊金山和約》第3條項下的施政權“讓與給日本”,構成對和約履行的擅自變更,侵害了其他締約國的同意權與監督權,違反了和約的多邊處理機制,也忽視了琉球作為“潛在托管領土”本身的地位,是超級大國在領土事務處理上實行法律霸權主義的體現。

因此,《琉球與大東群島協定》自始至終都是非法、無效的。從這個角度來說,日本對琉球不但沒有主權依據,就從美國“施政權讓與”的角度講,日本目前對琉球的管理亦缺乏合法依據。關于釣魚島爭端,日本提出釣魚島列嶼是琉球的一部分,并在琉球的框架下主張對釣魚島列嶼的主權。然而,通過本文的分析,我們有充分理由指出,琉球的地位在國際法上并沒有確定。

當然,可能會有觀點提出,日本從1972年至今管理著“琉球”40余年,領土的“時效取得”是否可以作為其主權依據呢?時效是在非無主地領土上確立主權的方式,其適用的對象是非法獲得的或是在有關情況下不能證明取得的合法性的領土。[135]一國在占有他國的某塊土地后,因為在相當長時期內不受干擾地占有,可能基于時效而取得該土地的領土主權。但是,因為時效取得適用于主權不明或沒有合法主權依據的情況,所以它在國際法上作為一種領土取得方法在早期就存在爭議。[136]首先,按照“非法行為不產生合法權利”的一般法理,時效被認為不能成為所涉領土在該情況下轉移給另一國家的基礎。其次,在國際法上并沒有任何確切的時間標準認為經過多長時間后能夠據此獲得主權。更重要的是,建立在時效取得基礎上的主張在事實上都有反效果(counter-effect),因為它意味著認可領土的原始權利屬于另一個國家。所以,國家的實踐表明,各國都很謹慎地不依賴于時效取得作為它們主張領土權利的主要基礎。[137]在國際司法判例中,至今還沒有一個案例所認定的領土主權是單純通過時效取得的,相關認定多與領土放棄、默認、禁止反言規則密不可分。事實上,日本也沒有明確提出過其通過時效取得琉球或沖繩的主權。[138]既然日本對琉球都沒有合法的主權依據,那么它對釣魚島列嶼提出的主權主張不過是一個偽命題。

注釋:

[1] 林泉忠:《釣魚臺怒濤中的琉球地位新議:五年來“收回琉球”論的來龍去脈》,載香港《明報月刊》2011年2月號,第69-72頁。

[2] 徐勇:《琉球謎案》,《世界知識》2005年第15期,第62-63頁。

[3] 唐淳風:《日本沒有資格與中國談釣魚島》,《環球時報》2010年9月19日,第8版;唐淳風:《應支持琉球獨立運動》,《環球時報》2010年10月8日,第11版;陳德恭、金德湘:《日本對琉球無合法主權》,《環球時報》2010年10月8日,第14版。

[4] 例如,香港中國評論新聞網2010年10月20日報道:《日本沒有資格談釣魚島》,中國評論新聞網http://www.crntt.com/crn-webapp/search/searchZpyk.jsp?sw=琉球&pg=4,最后訪問日期:2013年5月8日;香港鳳凰衛視在同月也制作了專題節目:《石齊平:中國應同提對臺灣、琉球及釣魚島主權》,鳳凰咨訊臺http://news.ifeng.com/mainland/special/zrczdydxz/content-0/detail_2010_10/05/2703558_0.shtml,最后訪問日期:2014年2月18日。

[5] 參見羅歡欣:《海內外釣魚島研究四十年:比較與述評》,載《日本藍皮書:日本研究報告2013》,社會科學文獻出版社,2013,第128-156頁。

[6] 其中代表性的學者及其著作有:梁淑英:《國際法視角下的琉球地位》,《法學雜志》2013 年第 4 期,第76-86頁;管建強:《國際法視角下的中日釣魚島領土主權紛爭》,《中國社會科學》2012年第12期,第123-137頁;劉丹:《琉球托管的國際法研究——兼論釣魚島的主權歸屬問題》,《太平洋學報》2012年第12期,第78-89頁;羅歡欣:《論1972年前美國“統治”沖繩的法律依據》,載《未名日本論叢》第6輯,中國社科文獻出版社,2011,第220-233頁,并且,羅歡欣的博士論文為《國際法上的琉球地位與釣魚島主權》(2013年5月答辯提交,中國社會科學出版社2016年出版)。這里未將中國臺灣學界計算在內。關于臺灣學者的研究,或者想要全面了解相關的已有研究的狀況,可以參見羅歡欣:《海內外釣魚島研究四十年:比較與述評》,載《日本藍皮書:日本研究報告2013》,社會科學文獻出版社,2013,第128-156頁。

[7] 現在琉球的英文譯法基本上統一為“Ryukyu”。之前的歷史地圖中,多用LooChoo, LuChoo, LooChu, LiuKiu, Lewchew等,這些詞語的來源都是漢語中“琉球”一詞的中文發音。戰后美國軍用文書及地圖中多用LooChoo標注琉球,有時也對以上拼法互換使用。琉球名字的譯法之差別在帕特里克·貝爾維爾編纂的琉球資料匯編中有清楚反映。參見:Patric Beillevairee, (ed.,) Ryukyu Studies to 1854: Western Encounter (UK: Curzon press, 2000)。琉球自原中國藩屬之琉球王國演變而來,目前成為日本所控制下的“沖繩縣”,其界限一度含糊,逐漸從廣義的琉球演變為狹義的琉球——“沖繩縣”。因二戰后盟國在處理琉球群島的領土問題上,琉球的范圍存在演變,因而在此過程中,本文所稱的琉球也泛指北部、中部與南部的整個琉球群島,或是南西諸島這樣的抽象概念的簡稱,具體依據上下文來確定。下文不再標注。

[8] Public Relations Division, Executive Office of the Governor, Okinawa Prefectural Government, Outline of Okinawa Prefecture 2008 (Okinawa: Senden. Inc., 2008), p.1. 按照現在媒體上公布的數字,琉球人口已達到140多萬。

[9] 楊仲揆:《中國·琉球·釣魚島》,香港友聯研究所,1972,第2頁。

[10] 轉引自米慶余:《琉球歷史研究》,天津人民出版社,1998,第2頁。

[11] 古代琉球,“國無典籍”,有關記述最先出現在中國《隋書·流求傳》中。轉引自米慶余:《琉球歷史研究》,天津人民出版社,1998,第1頁。

[12] 參見楊仲揆:《中國·琉球·釣魚島》,香港友聯研究所,1972,第4-5頁。

[13] 參見鞠德源:《日本國竊土源流——釣魚列嶼主權辯》,首都師范大學出版社,2001,第72頁、第326頁;米慶余:《琉球歷史研究》,天津人民出版社,1998,第1頁。

[14] 轉引自楊仲揆:《中國·琉球·釣魚島》,香港友聯研究所,1972,第6頁。

[15] 楊仲揆:《中國·琉球·釣魚島》,香港友聯研究所,1972,第7頁。

[16] 日本在1874年2月至12月侵略臺灣;在1875年5月,與俄羅斯簽訂千島、樺太交換條約;1876年10月,日本通告世界各國,小笠原諸島由日本政府管轄等。參見【日】井上清:《釣魚島:歷史與主權》,賈俊琪、于偉譯,中國社會科學出版社,1997,第48-49頁。

[17] 此后,日本也通常將“琉球”簡稱為“沖繩”,這里面帶有掩蓋琉球歷史的微妙意味,限于篇幅,本文不作展開。

[18] 【日】井上清:《釣魚島:歷史與主權》,賈俊琪、于偉譯,中國社會科學出版社,1997,第46頁。“琉球處分”也叫“琉球處置”,狹義上指1879年對琉球的廢藩置縣,廣義上泛指整個過程。【日】新崎盛輝:《現代日本與沖繩》,《開放時代》2009年第3期,第47頁。關于“藩”“藩王”“藩政”和“藩屬”的說法主要來自日本方面的資料和中文轉譯,但在中文歷史語境中,中琉傳統關系是以“朝貢關系”表述的,筆者注。

[19] 關于中日談判“分島加約”案,學界所知者不多,史料僅見于《清光緒朝中日交涉史料》卷二和王弢夫編的《清季外交史料》卷二十一和二十五所載《琉案專約底稿》和《加約底稿》,以及南北洋大臣審議球案所上的奏折等件。參見鞠德源:《日本國竊土源流——釣魚列嶼主權辯》,首都師范大學出版社,2001,第96頁。另外,日本學者西里喜行最近的著作中也提到了“分島加約”案。參見【日】西里喜行:《清末中琉日關系史研究》,胡連成等譯,社會科學文獻出版社,2010,第299-300頁。

[20] 陳志奇編《中華民國外交史料匯編》(八),中國臺灣地區臺北渤海堂文化公司,1996,第3349頁。

[21] “中央執行委員會”秘書處圖書室編《資料剪輯》第13號,1943年5月17日。轉引自中國臺灣地區“中國國民黨中央委員會黨史委員會”編《抗戰時期收復臺灣之重要言論》,“中國國民黨黨史委員會”,1990,第99頁。

[22] The Association of the Indigenous Peoples in the Ryukyus (AIPR), Japan: Violation of human rights of indigenous peoples of Ryukyus in Okinawa, UN Doc. A/HRC/20/NGO/20/Rev.1.

[23] Miyume Tanji, Myth, Protest and Struggle in Okinawa (Abingdon: Routledge, 2006), p.36.

[24] 就是日本在戰前管理的原德屬太平洋島嶼,當時視作日本的殖民地被其稱作南海諸島(South Sea Islands),具體包括:馬里亞納(Mariana),帕勞(Palau),加羅林(Caroline),和馬紹爾(Marshall)。這些島嶼在戰后由聯合國安理會通過決議成為戰略托管地。后文會提及。

[25] Takashi Arashiro, Kotogakko Ryukyu Okinawa-shi (Okinawan History Textbook for High Schools)( Naha: Toyo Kikaku, 1997), p.203.

[26] George Kerr, Okinawa: The History of an Island People (Tokyo: Charles E. Tuttle, 1958), p.466. Also see: Masahide Ota, Okinawa: Senso to Heiwa (Okinawa, War and Peace) (Tokyo: Asahi Shimbunsha. 1996-b), p.77.

[27] Miyume Tanji, Myth, Protest and Struggle in Okinawa (Abingdon: Routledge, 2006), p.36.

[27] 就是日本在戰前管理的原德屬太平洋島嶼,當時視作日本的殖民地被其稱作南海諸島(South Sea Islands),具體包括:馬里亞納(Mariana),帕勞(Palau),加羅林(Caroline),和馬紹爾(Marshall)。這些島嶼在戰后由聯合國安理會通過決議成為戰略托管地。后文會提及。

[27] Takashi Arashiro, Kotogakko Ryukyu Okinawa-shi (Okinawan History Textbook for High Schools)( Naha: Toyo Kikaku, 1997), p.203.

[27] George Kerr, Okinawa: The History of an Island People (Tokyo: Charles E. Tuttle, 1958), p.466. Also see: Masahide Ota, Okinawa: Senso to Heiwa (Okinawa, War and Peace) (Tokyo: Asahi Shimbunsha. 1996-b), p.77.

[28] Takashi Arashiro, Kotogakko Ryukyu Okinawa-shi (Okinawan History Textbook for High Schools)( Naha: Toyo Kikaku, 1997), p. 203.

[29] Matthew Allen, Identity and Resistance in Okinawa (New York: Rowman & Littlefield publisher, 2002), p.33.

[30] Michael S. Molasky, The American Occupation of Japan and Okinawa (Literature and Memory) (London: Routledge, 1999), pp.15-17; Matthew Allen, Identity and Resistance in Okinawa, pp.38-45.

[31] Masahide Ota, Okinawa: Senso to Heiwa (Okinawa, War and Peace)(Tokyo: Asahi Shimbunsha. 1996-b), p.92.

[32] See: Masahide Ota, Okinawa: Senso to Heiwa (Okinawa, War and Peace)(Tokyo: Asahi Shimbunsha. 1996-b), pp. 39-96.

[33] Miyume Tanji, Myth, Protest and Struggle in Okinawa(Abingdon: Routledge, 2006), p.39.

[34] Takazato Suzuyo, Beigun Hanzai to Okinawa Josei (US Crimes and Okinawan Women) (Tokyo: Shuukan Kinyobi, 1998), pp. 9-26.

[35] Edward Robert D. Eldridge, The origins of the bilateral Okinawa problem: Okinawa in postwar U.S.-Japan relations, 1945-1952 (New York: Garland publishing Inc., 2001), p. xviii.

[36] Matthew Allen, Identity and Resistance in Okinawa (New York: Rowman & Littlefield publisher, 2002), p.33. 作者在該書中用的沖繩(Okinawa)一詞,筆者為了行文方便將沖繩改寫為琉球,下文不再標注。

[37]Ultimate occupation of Japan and Japanese Territory (Aug.16 1945), JWPC 385/1, Record Group 218, National Archives II, College Park, Maryland. See also: Makoto Iokibe, (ed.), The Occupation of Japan, Part I: US Planning Documents, 1942-1945, (Bethesda: Congressional Information Service, 1987), p.276.

[38] 英國派出的軍隊主要是澳大利亞人。參見:Theodore Cohen, Remaking Japan: The American Occupation as New Deal (New York: Free Press, 1987), pp. 58-61。

[39] 1945年12月底中蘇英美四個盟國在東京也建立過一個盟國理事會(Allied Council),1946年2月又在華盛頓建立了一個由 中國、蘇聯、英國、美國、法國、荷蘭、加拿大、新西蘭、印度和菲律賓11個戰勝國組成的遠東委員會,但是這些機構都沒有發揮作用,麥克阿瑟對它們也不認同。Kenneth G. Henshall, A history of Japan: From Stone Age to Superpower (London: Palgrave Macmillan, 3rd edn, 2012), p.143.

[40] 關捷等主編《中日關系全書》,遼海出版社,1998,第1507-1511頁。

[41] "US Initial Post-Surrender Policy for Japan", SWNCC 150/4, Record Group 218, National Archives II, College Park, Maryland.

[42] "Memorandum for Imperial Japanese Government on Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan", in Fukunagea Fumio (ed.), GHQ Minseikyoku Shiryo, Vol.2, Occupation Reforms: Election Law and Political Funds Law (Tokyo: Maruzen, 1997), pp. 141-142.

[43] 沖繩與總務部知事公室基地對策室:《沖繩——米軍基地》,http://pief.okinawa.jp/kititaisaku/D-mokuji.html.最后訪問日期:2011年8月23日。

[44] Makoto Iokibe (ed.), Translated and annotated by Robert D. Eldridge, The Diplomatic History of Postwar Japan (London: Routledge, 2011), p.20.

[45] Ibid., pp.19-22.

[46] Michael S. Molasky, The American Occupation of Japan and Okinawa (Literature and Memory) (London: Routledge, 1999), p.15.

[47] Ibid.,p.20.

[48] “到了1952年才公布了軍用地租借契約的方法、租借時間、使用費用等第91號法令。1953年又進一步施行了第109號法令——《土地征用令》。”也就是說,在1951年的《舊金山和約》生效之前,1945-1952年美國軍事統治期間,琉球的土地是被美國軍隊無償使用的。參見【日】新崎盛暉:《沖繩現代史》,胡冬竹譯,三聯書店,2010,第83—84頁。

[49] 同上,第28頁。

[50] 【日】新崎盛輝:《現代日本與沖繩》,《開放時代》2009年第3期,第32頁。

[51] 同上,第33頁。

[52] 沖縄民政府の旗。將來の沖縄中央政府の旗となる計畫もあったが後に放棄され使われなくなった,Flag of the Independent State of Okinawa. The proposed flag representing Okinawa, announced on January 1950. Never widely used. http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Civil_Administration_of_the_Ryukyu_Islands ,最后訪問日期:2012年7月9日。

[53] Flag of US Occupied Ryukyu Islands |Source=self-made, Category: Flags of Japan, civil ensign of Ryukyu, http://www.worldstatesmen.org/Japan.htm |Date=May 21, 2007 |Author= Scott Alter (User:Scottalter) }} {{PD-self}}最后訪問日期:2012年9月12日。

[54] “Ashida Declares Japan Decrees no Territory, Denies Press Reports”, Pacific Stars and Strips, July 3, 1947. See also "MacArthur Foresees Japan Peace Within 18 months", Pacific Stars and Stripes, June 29, 1947; Michael S. Molasky, The American Occupation of Japan and Okinawa (Literature and Memory)(London: Routledge, 1999), p.20. 日本也是從這一年開始積極展開與美國的媾和協商,但直到1951年才正式達成和平條約。

[55] "Basic Initial Post-Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the Occupation and Control of Japan," November 1, 1945. GHQ/SCAP Records, Top Secret Records of Various Sections. Administrative Division Box No. GS-1(11) "1) Relaxation of Purge Restrictions, 2) De-Purging of Japanese Ex-Officers" , RG331, National Archives & Records Administration.

[56] 李浩培:《條約法概論》,法律出版社,1987,第205頁。

[57] 2006年國際法委員會工作報告認為,國家正式的單邊行為或聲明會產生國際法上的義務。UN ILC Unilateral Acts of States: Report of the Working Group: Conclusions of the International Law Commission Relating to Unilateral Acts of States (20 July 2006), ILC Conclusions, p.3. Also see: UN ILC Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations (1 May-9 June and 3 July-11 August 2006), ILC Guiding Principles, p. 368.

[58] Nuclear Tests Case (Australia v. France), ICJ Reports, 1974, para. 43.

[59] 中國第二歷史資料出版社編《第二次世界大戰中國戰區受降紀實——國民政府國防部史政局及戰史編纂委員會檔案》,中共黨史資料出版社,1989,第57頁。

[60] 譬如,林田富:《再論釣魚島列嶼主權爭議》,中國臺灣五南圖書出版股份有限公司,2002,第51頁,及其引注所稱其他學者亦有類似觀點。

[61] Case Concerning Martime Delimitation and Territorial Questions (Qatar V. Bahrain), ICJ Reports, 1994, pp.120-122.

[62] 《維也納條約法公約》第3條(甲):本公約不適用于國家與其他國際法主體間所締結之國際協定或此種其他國際法主體間之國際協定或非書面國際協定,此一事實并不影響:此類協定之法律效力。

[63] Robert Jennings, Arthur Watts, (ed.), Oppenheim's International Law (Burnt Mill: Longman, 1992), p.873.

[64] 李浩培: 《條約法概論》,法律出版社,1987,第405頁。

[65] 同上,第425-427頁。

[66] Political-military Problems in the Pacific (Jan. 31, 1945), SWNCC 16, in Makoto Iokibe, (ed.), The Occupation of Japan Part 2: U.S. And Allied Policy 1945-1952 (Bethesda: Congressional Information Service, 1989), microfiche 2-A-6.

[67] Minutes of Inter-Divisional Area Committee on the Far East, Meeting No. 243 (Oct. 12, 1944), in Makoto Iokibe, (ed.), Nichibei Senso to Sengo Nihon (The Japan-US War and Postwar Japan) (Osaka: Shoseki, 1989). microfiche 2-B-130.

[68] II Holborn, War and Peace Aims of the United Nations (1948), p.135.

[69] "All Japanese Mandate Islands and Central Pacific Islands detached from Japan, including the Bonins and Ryukyus, will be brought under exclusive United States strategic control. JCS 570/40, Section 9, CCS 360 (12-9-42), JCS 1942-1945, RG 218. National Archives & Records Administration.

[70] November 1, 1945.GHQ/SCAP Records, Top Secret Records of Various Sections. Administrative Division Box No. GS-1(11) "1) Relaxation of Purge Restrictions, 2) De-Purging of Japanese Ex-Officers" , RG331, U.S. National Archives & Records Administration. Also see: I Documents & State Papers, Department of State, No. 1, April 1948, pp. 32-33. For the texts of "the reply of the Secretary of State on 11August 1945 to the Japanese communication of 10 August 1945, and the final Japanese communication on 14 August 1945," see XIII Bulletin, Department of State, No. 320, Aug.12,1945, pp. 205-206; No.321, Aug. 19, 1945,pp. 255-256.

[71] "Memorandum for the Imperial Japanese Government from General Headquarters, SCAP," 29 January 1946, in SCAP, Political Reorientation of Japan, p.477. Also see Appendices, Political Reorientation of Japan, September 1945 to September 1948, Report of Government Section, Supreme Commander for the Allied Powers, p.477.

[72] Robert D. Eldridge, the Return of the Amami Islands: The Reversion Movement and US-Japan Relations, p.5.

[73] Miyazato Seigen, Amerika no Taigai Seisaku Kettei Katei (The Process of American Foreign Policy-Making) (Tokyo: Sanichi Shobo, 1981), p. 222.

[74] Edwin O. Reischauer, My life Between Japan and America (New York: Weatherhill, 1986), p.107.

[75] "Memo from Government Section to Chief of Staff on Military Government of Ryukyu Islands (April 1946)", Staff Study on Military Government of Ryukyu Island, March 27, 1946, Fukunaga (ed.), GHQ Minseikyoku Shiryo, pp. 216-218.

[76] "The Problem of Administering the Northern and Southern Ryukyu (Jan. 15 1946)", in Committee Members for the Watkins Paper Publication (ed.), Papers of James T. Watkins IV: Historical Records of Postwar Okinawa: The Beginning of US Occupation Policy (Ginowan: Ryokyurindo Shoten, Vol.25, 1993), p.41.

[77] 1953年,又是基于同樣的理由,奄美大島“返還”給了日本,被劃入日本的鹿兒島縣。所以,現在日本的“沖繩縣”不包括奄美大島,只有沖繩諸島及先島群島(含宮古和八重山)。目前,同樣也有學者質疑奄美大島返還的合法性,認為奄美大島的地位應該由國際社會重新決定。限于篇幅,本文不展開討論。

[78] Special Recommendation on Ultimate Disposition of the Ryukyus (Oct. 15, 1947), PPS/10/1, (New York: Garland Publishing, 1983), pp.116-117.

[79] Minor Islands Adjacent to Japan Proper: Part II, Ryukyu and Other Nansei Islands, March 1947, Flash Number 1, Microfilm Reel Number B-0012, Beijawa ni Teishutsu Shiryo (Eibun) (Dai Ikkan), Materials Submitted to the United States (English Copies) (First Roll), Tainichi Kowa ni Kansuru Honpo no Junbi Taisaku Kankei (File on Preparatory Meawures by our Country Relating to the Peace Treaty), DRO-MOFA, 0066-0083, Asakai gave this study to Archeson in early July 1947.

[80] "Okinawa to Chishima no Ichibu Henkan no Kibo (Desire for the Return of Okinawa and a Part of the Kuriles)," Asahi Shimbun, Saturday, June 7, 1947; Also see: Tom Lambert, "Okinawa, Kuriles Asked by Japan", Ashida Declares, Pacific Stars and Stripes, Friday, June 6, 1947, at B2.

[81]"MarcArthur Foresees Japan Peace Within 18 Months", Pacificfic Stars and Strips, June 29, 1947, at B4.

[82]"Probably talked too much about the territorial problem", Hitoshi Ashida, edited by Shindo Eiichi ans Shimokobe Motoharu). Ashida Hitoshi Nikki (The Diary of Ashida Hitoshi). Tokoyo: Iwanami Shoten, 1986. vol.2, 5. Also see: Ashida Declares Japan Desires No Territory, Denied Press Reports, Pacific Stars and Stripes, July 3, 1947, at B2.

[83] Kumao Nishimura, Senryo Zenki no Tainichi Kowa Mondai-Muttsu no Dentatsu (The Problem of the Peace Treaty with Japan-Six Attempts at Communication), Fainansu (Finance), in Michael M. Yoshitsu, Japan and the San Franciso Peace Treaty Settlement (New York: Columbia University Press, 1983), p.80.

[84] 傳統國際法認為,領土主權的獲得有5種模式,即先占(或占領)、添附、時效、割讓和征服。五種領土取得模式中,征服(conquest)在法律文獻中已經不被認為是一種有效權利了。而有效占領(effective occupation)必須與前期的歷史階段聯系起來,因為“無主地”已經被認為基本不再存在。除時效是具有爭議的以外,在國際法上還產生了一些其他有爭議的領土取得方式,如歷史性權利鞏固(Historical Consolidation of Title);有效控制(Effectivités);人民自決權等。

[85]【英】勞特派特修訂:《奧本海國際法》(下卷第一分冊),王鐵崖、陳體強譯,商務印書館,1989,第321頁。

[86] 調整作戰手段、方法、行為關系,以及對平民、受難者和傷病者、戰俘等進行保護的制度與規則,分別由在海牙與日內瓦簽訂的系列條約構成,故稱為海牙體系與日內瓦體系。

[87]【英】勞特派特修訂:《奧本海國際法》,(下卷第一分冊),王鐵崖、陳體強譯,商務印書館,1989,第322頁。

[88]The Lighthouses Arbitration, ILR 23 (1956), pp.664-666, 668-669; Robert Jennings, Arthur Watts, (ed.), Oppenheim's International Law(Burnt Mill: Longman, 1992), pp. 566-567.

[89] 于群:《美國對日政策研究》,東北師范大學出版社,1996,第55頁。

[90] U. S. Treaties and Other International Agreements, 3.3 U.S.T. 1952, p.3169.

[91] 轉引自李浩培:《條約法概論》,法律出版社,1987,第476頁。

[92] Island of Palmas (or Miangas) (United States/Netherlands), Reports of International Arbitral Awards 1928, p.15.

[93] 李浩培:《條約法概論》,法律出版社,1987,第474頁。

[94] “Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29deg. north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters”, Treaty of Peace with Japan: Signed Sept. 8, 1951; proclaimed Apr. 28, 1952. Declaration by Japan, and exchange of notes signed Sept. 8, 1951. U.S.T 1955, 1952 vol.3 Part 3, p.3169.

[95] 譬如,劉少東在其出版的著作中對該條的翻譯如下:“日本將北緯29度以南的西南群島(包括琉球群島以及大東群島)、南方群島(包括小笠原群島、西之島以及火山列島)以及沖鳥島和南鳥島置于作為唯一施政者的聯合國的托管統治制度之下,日本完全同意美利堅合眾國對聯合國的提案。在該提案付諸實施及通過以前,聯合國對包括領水域在內的群島以及居民,具有行政、立法及司法上的一切權利及部分行使權”,這一譯法和原文意思相差甚遠。劉少東:《日美沖繩問題起源研究(1942-1952)》,世界知識出版社,2011,第200頁。類似情況還出現其他作者的論文中,筆者不一一列舉。

[96] 或者也將普通托管稱為非戰略托管。

[97] 【英】詹寧斯、瓦茨修訂:《奧本海國際法》,第191-192頁。

[98] 聯合國托管主要由托管理事會監督,另外安理會和聯合國大會分別按各自的程序也有監督的職能。其中,聯合國托管理事會的年度報告是固定的,每年都需要的。凡經過了聯合國程序合法托管的領土,其年度報告在聯合國文件資料庫有完整保存和記載。聯合國網頁http://search.un.org/search?q=trusteeship+report ,最后訪問日期:2012年12月10日。

[99] Marcelo G Kohen, Territory, Acquisition, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, last updated March 2011, paras. 5-6.

[100] Record of Proceedings, September 4-8, 1951, Japan, San. Francisco, California, 1951 Department of State publication 4392, pp. 73, 77-79, 84-86.

[101] Andriy Melnyk, United Nations Trusteeship System, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, para.12.

[102] Andriy Melnyk, United Nations Trusteeship System, para.12.

[103] 譬如,張毅在其文章中稱:“故此,1947年4月,聯合國通過《關于前日本委任統治島嶼的協定》,琉球群島隨同釣魚島列嶼等島嶼列為托管地,劃歸美國管理。”張毅:《琉球群島法律地位的國際法分析——兼論東海劃界問題的新思維》,《北京科技大學學報》(社會科學版)2010年第3期,第71頁。類似錯誤還出現在其他作者的論文中,筆者不一一列出。

[104] 《1995—1996世界知識年鑒》,世界知識出版社,第18頁。此內容還可以參見聯合國托管理事會官方主頁:http://www.un.org/zh/mainbodies/trusteeship, 最后訪問日期:2012年6月8日。

[105]1952年的世界托管領土地圖中標明的美國太平洋島嶼托管地也根本不包括琉球。參見:Carnegie Endowment for International Peace Division of Intercourse and Education Publication and Editorial Offices, International Conciliation-Documents collection 1952, pp.433-434。

[106] 參見【英】詹寧斯、瓦茨修訂:《奧本海國際法》,第[428]目注釋。

[107] NSC Planning Board, the Japanese Treaty Islands, June 15, 1953, Box 29z, Policy Planning Staff Papers, General Records of the Department of States, RG59, National Archives, College Park, Maryland.

[108] 1990年12月22日,聯合國安理會通過第683號決議(UNSC Resolution 683 (1990) of 22 December 1990),終止了該托管區域三塊領土的托管協議:密克羅尼西亞、馬紹爾群島和北馬里亞納群島。其中,密克羅尼西亞成為聯邦;馬紹爾群島成為共和國,實現了與美國自由聯合的完全自治;北馬里亞納群島也作為一個充分自治的聯邦與美國實現政治聯合。1994年11月10日,聯合國安理會通過第956號決議(UNSC by Resolution 956 (1994) of 10 November 1994),結束了帕勞的戰略托管地位,帕勞亦成為一個獨立的國家,與美國實行自由聯合。

[109] 萬鄂湘、石磊等:《國際條約法》,武漢大學出版社,1998,第167頁。

[110]【意】真提利斯:《論戰爭法三卷》,轉引自李浩培:《條約法概論》,法律出版社,1987,第329頁。

[111] John Woodliffe, The Peacetime Use of Foreign Military Installations under Modern International Law, (Springer: Martinus Nijhoff Publishers, 1992), P.15.

[112]【日】新崎盛暉:《沖繩現代史》,胡冬竹譯,三聯書店,2010,第86頁。

[113] 田恒主編:《戰后中日關系文獻集》,中國社會科學出版,1996,第90頁。

[114] 《琉球與大東群島協定》簽訂后,美日政府及傳媒往往將該協定簡稱為“沖繩返還協定”(Okinawa Reversion Treaty)。然而,除了簽訂該條約的美日雙方領導人在其個人發言、新聞發布會或是媒體報道中用過“Reversion of Okinawa”這樣的字眼外,《琉球與大東群島協定》的正文中并無返還或復歸(reversion)的任何字眼,所涉領土的名稱也未直接使用沖繩(Okinawa)而是用的琉球(Ryukyu)。鑒于“沖繩返還協定”在名稱上就容易讓人誤以為涉及“沖繩主權返還”的問題,故本文不采用此簡稱。

[115] Agreement Between Japan and the United States of America Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands, 23.1 U.S.T. 1972, June 17, 1971, p.447-574.

[116] United States Senate, Committee on Foreign Relations, Okinawa Reversion Treaty. Hearings, 92nd Congress, first session, Ex. J. 92-1, October 27-29, 1971 (Washington: U.S. GPO, 1971), p.11.

[117] 萬鄂湘,石磊等:《國際條約法》,武漢大學出版社,1998,第268頁。

[118] David Bederman, “the 1871 London Declaration, Rebus Sic Stantibus and a Primitivist View of the Law of Nations”, (1988) 82 American Journal of International Law 1, pp.1-40.

[119] James R. Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford: Oxford University Press, 2007), p.505.

[120] Schroeder, The Transformation of European Politics 1763-1848, pp.517-582.

[121] Schroeder, The Transformation of European Politics 1763-1848, pp.583-894.

[122] British Declaration of the Causes of War against Russia, 28 March 1854, 46 BFSP, p.33.

[123] PICJ ser. C no.82, p.82-131, Chapter 8.

[124] Act of Algeciras, 7 April 1906, 99 BFSP 141, Chapter 7.

[125] Méir Ydit, Internationalised Territories: A Study in the Historical Development of a Modern Notion in International Law and International Relations (1815-1960) ( Leyden: L&Université de Fribourg, 1961), pp.29-33.

[126] Jurisdiction of the European Commission of the Danube between Galatz and Braila, PICJ ser B 1927, no.14.

[127] PICJ ser. B 1927, no.14. p.11.

[128] 114 BFSP 535,Arts V, VI.

[129] PICJ ser. B 1927, no.14. p.27.

[130] James R. Crawford, The Creation of States in International Law, p.505.

[131] U.S. TIAS 1555; 60 Stat. 1899, 1901-1905; 20 UNTS 259, 276-280, 282-286; A Decade of American Foreign Policy: Basic Documents, 1941-49 (1950), S. Doc. 123, 81st Cong., 1st sess., pp. 58-59, 60-61, 62-63.

[132] 這里進一步證明了和平條約對琉球的處理為“聯合國托管”。

[133] XXIII Bulletin, Department of State, No. 596, Dec. 4, 1950, p. 881.

[134] Marcelo G Kohen Mamadou Hébié, Territory, Acquisition, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, para. 6.

[135] 【英】馬爾科姆·N·肖:《國際法》(第6版),白桂梅等譯,北京大學出版社,2011,第397頁。

[136] Marcelo G Kohen, Mamadou Hébié, Territory Acquisition, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2012. para. 17.

[137] Ibid., para. 21.

[138] 限于篇幅,本文對此不再展開探討。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號