1960年3月11日,鞍鋼向中央提交了一份經驗總結報告。毛主席看完之后,對報告中關于社會主義工業建設和企業管理的內容非常贊許,便在報告的批示中,提出了他對社會主義企業管理的幾個觀點,史稱“鞍鋼憲法”——

最重要的內容,當屬“兩參一改三結合”,即:

兩參:干部參加生產勞動,工人參加企業管理;

一改:改革不合理的規章制度;

三結合:干部領導、技術人員、工人三者的結合。

同時,鞍鋼憲法又融入了“黨委領導下的廠長負責制”、“政治掛帥”、“技術革命”、“群眾運動”等管理原則。

這一切,都是圍繞著“企業是工人的企業”展開的。

然而,就在毛主席批發以后的很長一段時間,《鞍鋼憲法》都沉寂在角落。

曾有人請示鄧小平如何宣傳《鞍鋼憲法》,鄧小平當時回答說:現在集中力量搞反修,《鞍鋼憲法》現在不忙搞。

不忙搞。

就這樣,《鞍鋼憲法》的宣傳被壓了下來。

一段時間以來,我也曾對鞍鋼憲法產生過懷疑——這種本質上是階級斗爭的企業制度建設,能否適用于現代國有企業的管理?

歷史給了我們答案。

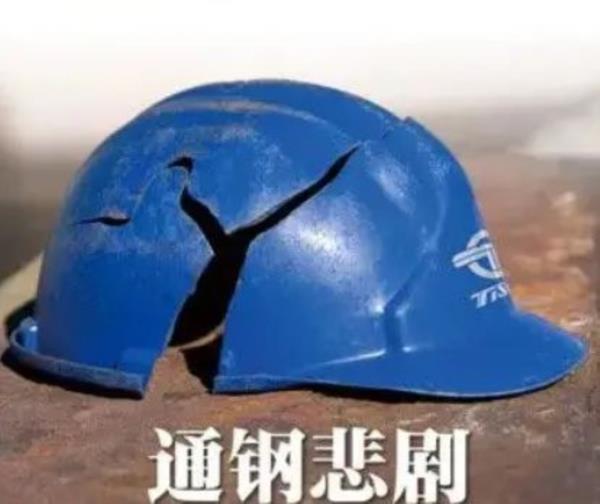

通鋼事件

自上世紀90年代國企改制以來,工人階級一直被分化瓦解,整體上且戰且敗、且敗且戰,國企工人基本上無力抵抗瓜分國有資產的私有化浪潮。

2009年7月24日,通化鋼鐵公司因私營企業建龍集團控股通鋼引發群體性事件,建龍集團總經理陳國君被工人打死。

這不是一起尋常的刑事案件。而是一起與眾近萬人的斗爭。

我們先來回顧總結一下通鋼的發展史:

1958年,通鋼建廠。伴隨著“大煉鋼鐵”的口號,無數通鋼工人用紅色的激情投入到了創業的奮斗歷史中,經過老一輩通鋼人的辛苦拼搏,通鋼從無到有,成為全國重要的鋼鐵廠。

當然,在企業成長的早期,官僚主義、不民主、搞一長制等現象也屢見不鮮,然而,經過文化大革命的沖擊,通鋼的社會關系也發生巨大變化,我們上文中提到的“鞍鋼憲法”所倡導的兩參一改三結合的制度,也在工廠內部深入推進。

通鋼退休工程師曾回憶——

通鋼學習實施鞍鋼憲法,干部參加勞動,和工人一起干活,干部群眾參加義務勞動,會戰的時候,干部帶頭參加。當時改革不合理制度,工人可以提合理化建議,當時的工人實行技術改革,技術革新,能創造很多的價值。當時有些從國外引進的機器,如果不合理,工人就可以改造機器。

伴隨著改革開放后,通鋼很快實行了承包制和一長制改革。以鞍鋼憲法為代表的社會主義工業化建設理念也隨之被拋擲腦后。

1984年1月4日,廠里召開經濟承包簽訂合同大會,總廠與各分廠簽訂1984年度經濟承包合同。1985–1986年基層開始承包。承包制之后,行賄、受賄、提成等現象開始出現。

通鋼公司實行經理負責制、經理任期目標責任制和終期審計制。從此,廠長經理說了算,工會和黨委都沒權了,實行的是一長制。職代會、工會逐漸流于形式,職代會代表都逐步更換為干部。工人漲工資頭頭說了算,于是后門大開,送禮成風。

2004年10月,中共蘇州原市委書記王珉調任吉林省省長,不久他提出,希望國有股比例在競爭性行業中降到20%。而當時,國有經濟占吉林全省總資產中比重為80%。

在2016年的系列反腐檢查中,王珉落馬,經查,他貪污過億,在執政期間,吉林國有資產被賤賣800多家。

那么這800多家國有資產,究竟是以什么形式流失的呢,我們通過通鋼事件一起來回顧下——

2005年初,通鋼集團公司被要求在年內完成改制,實現組織結構調整、優化和產業升級的目標,并通過引入民營資本推進資本結構調整和機制創新。

政策的初心是好的,通過對輔業進行剝離,對主業進行改革、改組、改造、改制,實現投資主體多元化。

然而,民營資本卻勾結官員,利用政策大做文章——

伴隨著通鋼引入民營資本建龍公司,通鋼工人由36000多人銳減到了約12000人。通鋼集團突然大面積壓縮人員。30年工齡以上的職工“一刀切”,全部內退、下崗,后來又有更多的工人內退和下崗。通過這種大幅裁員的手段,建龍“省”下來大量的工資成本。

隨著改制不斷推進,建龍把越來越多的工人群體推向了自己的對立面。工人中有買斷的、內退的、下崗的,而且人數很多,2006年時達到了下崗高潮。由于內退干部透露信息,職工們知道了一些通鋼改制的內情。以內退和退休工人為主力,先后發生過幾次工人抗爭。

這樣的工人抗爭,多數是以上訪的形式展開的,但大多石沉大海。

后來,有參與過抗爭的工人敘述說——

這個社會極不公平。要是不和廠子斗,一點都不會漲。這要靠自己去斗爭,不去斗爭,就什么都沒有。

而為了對抗工人抗爭,建龍開始在各個部門安排自己的人,并通過漲薪的形式收買中層干部,這就導致了工人與干部收入差距過大,高管甚至可以拿到幾百萬元,而普通的工人甚至連基本的溫飽都無法維持。

不公平導致的貧富差距加劇,工人的自主能動性開始消失。

在這樣的矛盾沖突下,建龍公司仍然變本加厲,加快對國有資產的侵蝕——

建龍不給通鋼飯吃,給通鋼一堆特種鋼任務,建龍把優質資產轉移出去,把進口鐵精粉的虧損給通鋼,這個時候就是通鋼虧損最嚴重的時候,虧損2.7億,工人工資開不出來多少,只能領300元生活費,建龍這時候已經通過股權分立逃跑了,3個月后,市場大環境變好,通鋼扭虧為盈,建龍又回來要吃大部分股權,吉林省國委確定了重組方案,建龍吃下大頭65%,國資委34%,工人全都不干了。

一旦在崗工人響應起來,轟轟烈烈的工人運動就到來了。

總結和反思

以史為鑒,面向未來,需要我們反思的有很多。

一方面,我們可以從通鋼事件中,窺看到社會主義企業和資本主義企業的一個重要的區別,那就是是把工人培養成管理機器的自覺勞動者還是成為機器單純的附屬品。

另一方面,我們也可以看到,在我國幾十年市場經濟的發展,有多少人打著市場經濟的幌子侵吞公共資產。

這雙“看不見的手”,是權力取代了市場完成了資本收割。

國有資產的流失背后,是官僚資產階級的工人階級無止境的剝削。

所以,我們可以說,“7·24”事件是中國國企工人一次有力的抗爭,在這場抗爭中,工人兄弟走了彎路、吃了苦、受了傷也流了血,但最終,他們找到了維護自身利益的手段,完成了對剝削資本的有力回擊。

而在未來中國城市化和工業化的建設進程中,會有越來越多的農村人進城打工,完成從農民向工人身份的轉變。在這其中,相信誰、依靠誰、為了誰,仍然是我們需要時刻思考的問題。

而這個問題,毛主席早已給出了答案——

依靠工人,團結職員,搞好生產。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號