“媽,你都70歲了,別種地了……”

2021-04-17 12:05:44 來源: 子夜吶喊 作者:子午

— 1 —

春節假期“響應號召”留在了城里過年,本打算趁著清明假期回家鄉看一下年邁的父母,卻因臨時出差未能如愿。

前幾天給母親打電話,聽母親拉家常,秧田已經平整好等著培育秧苗,菜地的青菜種子也下播了……聽到這些我就忍不住要跟母親發火,本來已經答應我今年不再種地了,現在卻又種上了;這樣的“違背承諾”幾乎年年都在發生。

家里菜地附近用來抗旱的池塘是大躍進時期修的,而今早就被別人填上了蓋房子了。去年夏天大旱,母親要走兩里多地去挑水澆菜,還把腰扭傷過,躺在床下一個星期下不了地;今年母親已經70歲了,勞累了一輩子本就已傷病纏身,我實在不忍心再讓她下地干活。

然而,母親卻照舊像往年一樣絮叨起來,“你還欠著房貸,孩子還要上學,城里吃的東西又那么貴,村里親戚紅事白事都得隨禮……我自己干一點算一點……”

讓父母來城里跟著我同住,倔強的他們卻堅決不同意,總是擔心給我增加負擔;給母親的錢也被她一分一厘地存了起來,她的打算是萬一生個大病還能應急。去年父親腦梗復發,雖說新農合報銷了一部分,自己還是花了好幾千。

— 2 —

母親常常調侃,說她是天生的“勞碌命”。

母親生于1951年,經歷過三年自然災害,五六歲就開始在家里干活;生產隊學校的老師上門要她去讀書,卻被守舊的外婆攔在家里干農活;在紅火的人民公社,她是勞動能手;包產到戶以后,她又起早貪黑,種菜賣錢,供我讀書,不想讓我再經歷她錯失學堂門的遺憾。

初中的時候,父親在外地打工,有一次下晚自習回到家,母親還獨自一人在田里割稻子,我給她送水的時候告訴她,“媽,一切都會好起來的,等我上了大學、掙了大錢,你就可以享福了。”這時,母親欣慰地笑了……

一轉眼過去20多年,我卻沒能兌現讓母親“享福”的承諾,倒不是真的沒有能力讓她“享福”,只是倔強的她想為我減輕生活的壓力,畢竟在母親看來,我現在還遠沒有“掙到大錢”的地步。

早上打著傘送女兒上學,走在城市的柏油馬路上看著匆匆的路人,情不自禁地記起中學時代蹬著一輛破舊的自行車,在泥濘的小路上雨中騎行的場景。泥巴糊滿了車輪,頂住了擋泥板,實在蹬不動了,不懂事的我為了上學不遲到,就一賭氣把自行車丟在路邊。倒不是真的敢丟了,因為我知道父親正挑著滿滿兩筐青菜陪母親送到縣城里去賣,他們走在不遠的身后。無法想象他們后來是費了怎樣的氣力挑著重重的蔬菜,還把自行車搬到縣城又搬回家的,長大后每每憶及此事就羞愧不已……

社會在發展、生產力在進步、物質在繁榮,一代人卻有一代人的煩惱。父母為一家生計和我的前途在泥濘土路上奔波,而今我又在為一家生計和女兒的前途在柏油馬路上奔波。

經歷了滄海桑田的時代變遷,回過頭看,我與當年外出打工的父親其實還是同一個身份——“打工人”,無非是已經落戶城市、有學歷、外表光鮮的“打工人”。

— 3 —

在廣大的農村地區,像母親這樣70歲還在種地的人不在少數,老年人種地是一種普遍現象。

而像父親這樣的男性農民,只要有工地愿意要,他們依然會出去打工。只是滿了70歲無法買工傷保險,用人單位往往為了不承擔風險,拒絕招收70歲以上的雇工。

2016年4月,國家統計局公布的2014年全國農民工監測調查報告顯示,在中國目前的2.73億農民工里,50歲以上的總數超過4600萬人,比2010年增加了50%;在城市的建筑工地,人們能看到的更多是中老年農民工的身影。按照有關規定,超過60歲的農民工無法上到一線高空作業,而那些最臟、最累、最瑣碎的雜工工種往往是由這群人來完成。

樸實、勤勞、善良……我們幾乎可以用世間一切最美好的詞匯,來形容中國的廣大勞動人民。大學時代,我與另一個同學去山西的農村做社會調查,那天下起了大雪,傍晚我們迷路了,問路的時候被一戶村民主動叫到家里吃住,第二天臨走的時候卻不肯收我們一分錢。

有時,筆者常常在想,毛澤東時代過來的中國農民真的是“勞碌命”嗎?

“七溝八梁一面坡”上創高產的大寨,太行山上鑿出“人工天河”的紅旗渠,“萬里千擔一畝田,青石板上創高產”的沙石峪……一個個人間奇跡,八萬多座水庫,是幾萬萬被組織起來了的中國農民一錘一鎬實干出來的;從人拉肩扛、騾馬耕種,到生產隊里霸氣的聯合收割機,生產方式的變遷見證了毛澤東時代農業支援工業、迅速實現工業化的壯舉,這些更離不開中國農民的辛勞。

然而,在這樣的物質基礎,本該開始“享福”的中國農民在分田單干以后,卻不得不繼續勞碌下去。如果不是80年代初生產隊里的“分田分農具真忙”,抽水機、脫粒機、拖拉機被鋸成小塊分了當廢鐵賣,母親或許也不必挑菜上街,一個人披星戴月割稻子吧……

八九十年代成為第一批“打工人”的中國農民,他們子女的身份依然還是“打工人”。老一輩農民為子女幾十到幾百塊錢的學費、生活費發愁;他們的子女而今卻要為幾十到幾百萬的房貸以及孫輩的各種校外輔導費發愁,為了攢個首付,甚至還要掏空老一輩的積蓄。

命運的轉軌在70年代末就已發生,他們的子女不過是沿著他們轉軌后的人生軌跡,繼續前行。其實,真的不是他們閑不下來,而是他們跟我母親的想法完全一樣——給子女分擔一份壓力。

— 4 —

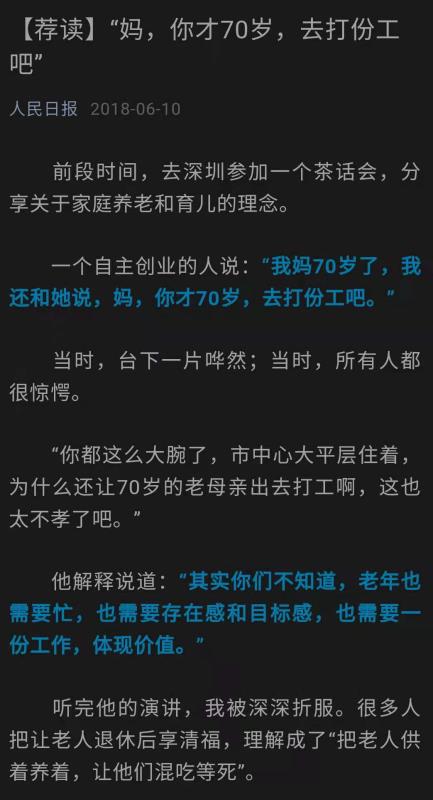

在筆者勸母親不要再種地的時候,朋友轉來了2018年《人民日報》公眾號轉發“國館”的一篇自媒體文章《“媽,你才70歲,去打份工吧”》:

“國館”的這篇自媒體文章寫了深圳的一位老板的焦慮:“我媽70歲了,我還和她說,媽,你才70歲,去打份工吧。”

——在這位老板看來,讓父母去打工不是為了掙錢,而是為了“存在感”和“目標感”,體現人生價值。

筆者可以理解這位已經成為中產精英的深圳小老板的焦慮,卻很難感同身受和共情。

俗話說,“人比人氣死人”,先富起來的人已經給自己的狗吃上黃金蟹了,一般的人卻都還吃不起。

有的人打工是為了活命,有的人“打工”卻只是為了刷“存在感”。

中產精英自個兒關起門矯(吃)情(屎)并無大礙,頂流自媒體把這個場景端出來教眾人圍觀,卻是十足地有病了。自媒體矯情一下叫缺德,不是自媒體的自媒體矯情起來卻是索命的。

上個月,延遲退休落地的消息公布以后,這篇文章又被人扒了出來,原來這就叫做“未卜先知”、“未雨綢繆”、“輿論動員”……

類似的套路還有前幾天刷屏的一則短視頻:

— 5 —

冷酷的市場和金錢社會,已經慢慢撕裂了傳統家庭的“溫情脈脈”。

70歲還有勞動能力的老人,情愿或不情愿地要為依然是“打工人”的子女分擔壓力而出去打工;而那些已經喪失勞動能力的則反過頭來又成了年輕一輩的“養老壓力”。

2013年,趙寶剛執導的電視劇《老有所依》上映,劉濤飾演的江木蘭在北京打工,與北京本地居民呂希成婚。相比其他打工人,江木蘭和呂希夫妻倆還有一套屬于自己的房子,然而他們也都是上有老下有小。呂希的父親意外摔死,留下了癱瘓的呂希的母親,為了不拖累兒子,呂希的母親選擇了自殺;江木蘭的父親因為白內障失明,還要照顧老年癡呆的爺爺……

在這部劇里,父母都成了“累贅”,當老年癡呆的爺爺在家里胡“作”時,江木蘭的母親向他怒吼,“你為什么要害我們?你怎么還不死?!”

不過,這部劇最終走向了“大圓滿”,江木蘭辭掉了原來的工作,在郊區開起了養老院,最終兼顧了工作和養老的問題。

江木蘭是幸運的,現實社會中絕大多數遭遇類似困境的打工人不是不愿意、而是沒有機會做出這樣的選擇的。

2015年有一部叫做《喜喪》的電影,又將殘酷的現實剝開展現在人們面前:

當養老的責任復歸到家庭、到個人,“百善孝為先”又成了主流價值口號。

媒體很容易通過一些個例將“打工人”沒有盡到養老義務譴責為個人道德水平低下。這樣的譴責本身也是無錯的,只是它回避了某些更加根本的問題,撇開了某些責任。

更為可怕的是,輿論正在被引向一個新的方向:“你才70歲,為什么不去打工!”

在崇尚“個人奮斗”的資本話語邏輯下,不僅貧窮是有“原罪”的,就連“老無所依”也是有“原罪”的。

數月前,長沙老人因養老儲蓄被騙光跳橋自殺;這幾天,成都又出現養老項目爆雷的事件……

能怪這些老年人貪心嗎?他們其實也不過是在幾乎已經喪失勞動能力的情況下,想做一些“錢生錢”的事,來贖清自己的“原罪”。

—6 —

郭松民同志曾經從不同年代文藝作品中“父親”形象的變遷來解釋,精神意義上的“父親”是如何被殺死的:

1965年的電影《年輕的一代》中父親角色林堅,在戰火紛飛的年代參加革命,解放后擔任一家大型國營工廠的廠長,他既是一位“革命父親”——參與革命與建國,同時還是一位“建設父親”——參與建設當時中國的社會主義工業化,這樣的父親贏得了所有人的尊重,給年輕人指明了道路和希望;

90年代的情景喜劇《我愛我家》中的傅明老人,面對市場經濟大潮,他有些手足無措,只能用一些宏大的政治、官場詞匯談論一些雞毛蒜皮的家庭瑣事,成了被觀眾嘲笑的“可笑的父親”,是保守、守舊的化身;

到了前幾年趙寶剛指導的電視劇《老有所依》,老去的父親就已經徹底淪為尋求階級上升的中青年的“累贅父親”……

“奮斗的人生最美麗”,這句話空泛地講是沒錯的;一個更精準的說法是“為共產主義奮斗終身”。但是,當資本將人異化為生產機器和消費機器的時候,再出來鼓吹“奮斗到死”,號召勞動者階級70歲出來工作而且是“打工”,就顯得十足的無恥了。

“老齡化”現象不過是社會化大生產和生產力發展的自然趨勢,生產力的發展本來應該出現與之相匹配的公有制的生產關系;在新的生產關系下,“老齡化”現象既不會、也不應該成為一個問題,全社會供養老人的物質條件足夠具備。

而“剝奪者”一面讓“老齡化”成了“打工人”個體不堪重負的問題,一面卻又通過販賣“老齡化”焦慮,反過頭來對老中青三代“打工人”展開個人道德層面的譴責,以撇清自己的責任,這是值得尋求自我解放的“打工人”警醒的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號