“若是沒有皮村,沒有幾億新工人,像北京這種超級大都市是不可能出現的。”

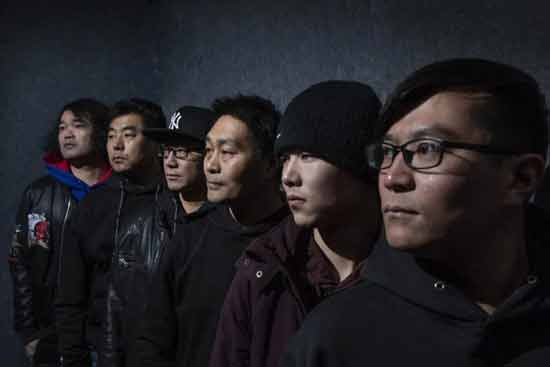

目前,新工人樂團里共有6名成員。

10月17日,路亮終于有了今年的首場演出。

“很高興今天能為現場的朋友唱歌,很高興……很高興……”路亮的打扮并不前衛,身上那件二手店五塊錢淘來的黑襯衣也因為洗了太多次而褪色發白,除了額前的那縷斜劉海,很難將他跟搖滾青年聯系在一起。

臺下稀稀拉拉的掌聲回應著蒼白的報幕,但大多數人都會在他開嗓后被驚艷——渾厚性感,鏗鏘有力,身體隨著吉他音律晃動,和那個寡言少語的路亮形成強烈反差。

井下十年

路亮靦腆,這跟當年的礦工經歷有關。

山東肥城的礦場里,工友們站上“大罐”(井下電梯),再由長長的皮帶把他們輸送進巷道里。巷道深邃,越往深處走耳鳴感越強,工友間不需要多溝通,按流程作業就足夠了。

路亮抱著四五十斤的錨力鉆對著地面猛鉆,高速運轉的鉆桿卷動著石末和煤末,粉塵彌漫著了巷道。被汗水悶得喘不上氣的時候,他只能摘了口罩被迫吸入些粉塵。

路亮算不上“山東大漢”,不夠高大,也不健碩。機器與地面沖擊產生的反作用力讓他身體也跟著顫動。一個11個小時的班要掘進6米長的道,后序的采煤工才能進入,好比工人徒手挖出了6米的通道。

聊起往事,路亮滔滔不絕。從工序到注意事項,情緒愈發高昂,他想把聽者帶入那個黝黑的巷道里。那是他熟悉的生活。

皮村昏暗的房間里,路亮寫完了四首歌。

天沒亮時進山,天黑時出來。在長達十年的掘進工生涯里,礦燈是他唯一的光亮。后來,他把這些寫進歌里,“皮帶運送著那青春的夢,用烏金做成了鐵飯碗。”

在礦區,能進入到當地采礦的國有企業,有個鐵飯碗是件風光的事。路亮的爺爺、父母一輩子都在礦上工作。從技校畢業后,路亮也跟隨到了礦上。

在技校業余學過的吉他被擱置在宿舍里,“就是個井下干活的工人,唱歌這種藝術性的事兒不是我這個身份做的事情,別人會笑話。”

幾個工友們得知這個不愛說話的小伙會彈吉他,聯歡會時總把他推到臺前。這跟賣力氣不同。一到臺上,大家議論紛紛,讓他沒了底氣。在礦上,掘進工是礦工鄙視鏈的底層。平日里,為了不讓別人看不起,路亮下狠力氣,一噸半的小礦車,他一個人可以裝30節,那是三個人的工作量,按照工作量計算的活兒,下足力氣就夠。

2008年,被臨時抽調去排練節目的路亮接到電話,井下出了事故。那是與他一同進入技校、同天下井的好友。他趕到醫院時好友已沒了生命跡象,身上還沾著巷道里的煤灰。這是他成為礦工的第五年,第一次碰到井下事故,也是第一次他想要逃離礦山。

想法始終藏在心里,沒能付諸實踐。2013年,頻繁參加活動的路亮被調至工會工作,遠離了井下。可好景不長,沒過兩年煤價下跌,煤礦行業迎來寒冬,中小煤礦大面積關停,路亮所在的國企也難以幸免。

礦上好幾個月沒能發出工資,路亮決定辭職去干點賺錢的生意。找不到工作就去養雞,“養雞得24小時盯著,跟下礦一樣,一點兒都馬虎不得。”8個月賺了兩萬,收入不錯,但人疲了,他只能再找生計。

闖入皮村

路亮在礦工圈里唱歌出了名,跟礦工有關的活動也會邀請他去唱兩首。2015年,一位投資商邀請他到河南開封,為一部與礦工有關的紀錄片發布會唱上兩首。紀錄片的主角是一位勇敢的礦工——開胸驗肺維權的張海超。

吃飯間隙,張海超向他介紹了北京皮村工友之家的新工人藝術團,一支由打工者發起的文藝團體,希望能為同行找到新的出路。

路亮婉拒了推薦,他從未沒想過要離家千里,更沒想過成為某類人群的代言人。“我就是個煤礦工人,太渺小了,能發什么聲?”

盡管當時新工人樂團已經成立了13年,在工廠、工地及打工者聚集地義務演出超過300場,唱的多是與打工者相關的歌曲。但由于他們跟主流歌壇近乎零交集,受眾也只是局限在部分工友群體中,因此并未被大眾熟知。

雖然謝絕了推薦,但路亮還是通過網上零星的資料關注著這支樂隊。在得知樂隊到濟南演出時,路亮和妻子提前4個小時到現場,搶到了前排位置。也是在這次活動結束后,他結識了新工人樂團的創始人孫恒,后者在回到北京后給路亮發來微信:兄弟,歡迎來北京。

2016年,路亮成了“新工人樂團”的主唱之一。

孫恒朋友圈里的音樂生活撩動著路亮,想要加入的念頭愈發強烈。2016年冬天,他終于下了決心,說服父母,決定北上。綠皮車在北京站停下,人擠著人,路亮興奮極了。他和高樓合影,在站廳里來回溜達,這是他心中大城市的樣子。

孫恒發來微信:到火車站后,坐地鐵6號線到草房站,再坐306到皮村下車。路亮按照導航,滿心歡喜地迎向即將開始的音樂生涯。

“我到草房就覺得不對勁了,到皮村都傻眼了。”皮村是北京城鄉結合部的一座村莊,位于東五環和東六環之間。因靠近首都國際機場和通州新城,皮村周邊及鄉村工廠提供了大量就業崗位,這個本地村民僅千余人的村莊居住著兩萬多名外來務工者。

即便孫恒朋友圈里的信息早給路亮打了“預防針”,但眼前的荒涼景象還是讓他愣住了。四周荒蕪,破舊不堪的樓房,擁擠的環境,甚至不如遠在肥城的老家。但是,總不能就這樣打道回府。

到皮村的第二天,路亮參觀了孫恒創辦的打工博物館,這是全國唯一展示打工文化的博物館。暫住證、不起眼的工裝、工具包,在這里與工人相關的物件被當作展品珍藏。眼前的場景把路亮帶回那些在礦下的日子,賣力氣工作換來尊重的簡單生活。

路亮到皮村時,這里已經有了自成一體的文化生態。早在2002年,音樂老師孫恒、搖滾青年許多和相聲演員王德志組建了“工友之家”,成立了“打工青年藝術團”(原為“農友之家打工青年文藝演出隊”)為工人群體發聲,在皮村開辦了打工子弟小學、工人大學和圖書館。之后,2014年皮村文學小組成立,小組成員找來北京大學文學博士張慧瑜擔任指導,每周末為工友開設兩個小時的文學課。

路亮也加入了其中,成為文學小組的一員,同時擔任樂團的主唱。空閑時間,他在“工友之家”幫忙,組織工人群體看電影,為工人提供咨詢和維權的服務。他深感這個距離天安門廣場40公里的地方雖然沒有多好的環境,但是每個人的生活都很滿足,這是他向往的生活。

張慧瑜在《皮村的日子》里寫道,“城市里的繁華、擁堵和霓虹燈,與皮村昏暗的燈光、夜幕下的寂靜形成了鮮明的對照,這樣兩個世界就是當下中國的隱喻。可是我深深地知道若是沒有皮村,沒有幾億新工人,像北京這種超級大都市是不可能出現的。”

““打工青年藝術團”后來改了名,叫“新工人樂團”,6名成員也日漸固定,成員自己作詞編曲。迄今為止,樂團發了12張專輯,多是與勞動者有關的歌曲。

漂向平谷

井下十年,路亮最向往的是井上的生活、能每天見到陽光的日子,“無論多辛苦,我都愿意。”

到了皮村,路亮還是沒見著燦爛陽光,但過上了“陽光的日子”。打工博物館旁邊那個十幾平米、背光的屋子是他的落腳處,白天即使開了燈也依然昏暗。屋子里除了簡單的家具其余都是書,寫歌思路窮盡時,他就翻書找靈感。《平凡的世界》他前后翻了4遍,“我跟孫少平挺像的。”路亮說。

多數時候,路亮在這間局促的屋子里寫歌,多是跟自己的經歷有關。2016年,孫恒鼓勵他把在礦上的生活寫成歌,“由你寫出來一定真實又精彩。”

他找以前的工友聊,對方第一句話就是:“亮子,真羨慕你能離開這行,能去北漂,我們沒有你那個魄力。”工友圈里,有些人一生走不出那片礦區。也有些工友出來了不到一年,沒法適應新環境,又再次回到粉塵彌漫的礦井下。

路亮把這些無奈寫進歌里,取名為《礦工兄弟》,收錄在新工人樂團的第12張專輯《從頭越》里。

一位關注到樂團的攝影師給團隊拍了些造型照。

“礦工咱兄弟,你工作忙啊/從不畏懼嚴寒吶和酷暑/只因心里頭裝著一套房/辛辛苦苦是又一年,放不下的是生活它允不允許。”

歌曲成品后,路亮第一時間發給了工友聽,電話那頭疲倦中帶著哀怨。房子、孩子……現實不允許他們再去做新的嘗試,只剩下嘆息。

與工友們敘舊時路亮會懷念那段單純的礦工生活,但又抗拒再次回到那不見光的日子,他格外珍惜遠離煤礦、能每天在井上生活的日子。

他也曾迷茫過。剛來北京,與家人分別,想到離家時孩子滿臉的淚水,他在小黑屋里輾轉難眠,“我就在想我到北京到底能給家庭帶來什么?”談起妻兒,這個山東男人放低了音量,把頭低了下去,滿是自責。每個月3000元的收入,他把2900元轉給妻子,作為她和孩子的日常開銷,“不知道怎么講,就是對不起孩子和家庭。”

他把這些復雜的感受寫進了新歌《孩子》:“不知不覺你已經慢慢長高/不知不覺我有多久沒有回家摟你睡覺覺/那些為了生活還在漂泊的掙扎和那些酒醉以后的錯覺讓我喪失了思念的眼淚同嘲笑一起逃跑/只有在清晨迷迷糊糊的醉夢中醒來我才看到你羞澀的悄悄來到我那不再僵硬的懷抱。”

“沒有這些真實感受,就很難寫出很真的東西。”路亮感慨。

2017年,大興區新建村發生火災,之后全北京的打工者聚集地都收到了整改通知,皮村也在其中。

斷水斷電地過了70天,工友們買的發電機僅供短暫的照明,充電也只能趁著去路邊吃面的時候蹭上一會兒。“工友之家”中很多服務流動人群的社區、公益組織以及數個打工子弟學校被迫關停,樂團只能搬家,從皮村去了60公里開外的平谷,在那里把公益機構“同心公社”延續下去。

路亮不知道向誰訴說自己和伙伴遭遇的這一切。他再次拿起筆和吉他,寫下《這個冬天》,記錄下那個時段里倉皇的“同類人”。 “生存的信念被無數次地打磨/正如這冬日樹頭上的枝葉/被它的冷酷墜落得一片不留……”

在國家統計局的數據中,像路亮一樣的三億人被稱為“新工人”,雖然戶籍在農村,但已經不再從事農業生產,而是長年在城市打工。這一龐大人群分布在各大城市的角落和夾縫中,很少被主流社會關注。路亮和樂團的成員想為這部分人發聲,樂團的名字也改為“新工人樂團”。

2019年,《樂隊的夏天》爆紅,在拍攝番外篇時,節目組曾找到新工人樂團,邀請他們參與錄制,前提是把“新工人”的名字改成更潮流的樂隊名。團隊推掉了這個能進入主流視野的機會,“我們還是要為這三億人唱歌,這個初心不會變。”

搬到平谷后路亮的主業是負責“同心公社”機構的后勤工作,接待前來團建的組織,工作之余參加樂團排練。除了演出,他幾乎不走出機構所在的張辛莊村,“出去就會有花錢的地方,我也沒有欣賞城市風景的需求。”

樂團多數的演出都是公益的,去全國各地唱歌,路費靠眾籌。但這兩年開始,成員們也商量著要開始多賺些錢,2020年的“首秀”就是商演。兩萬元出場費,唱20首歌。“沒有穩定的收入,大家都去討生活了,還談什么理想?”路亮說。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號