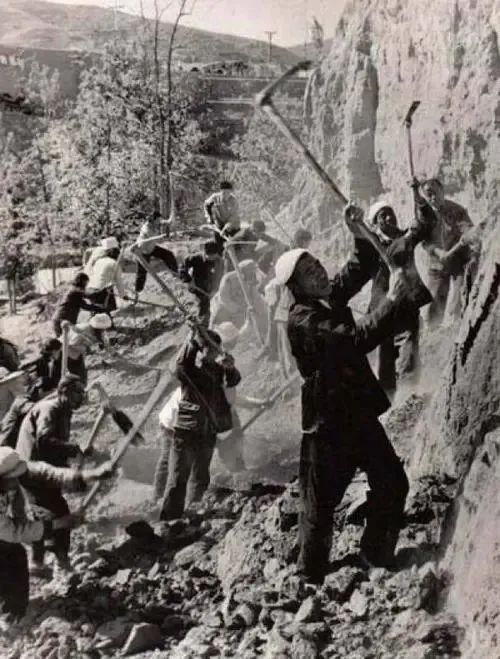

今天給大家推薦這本《中國農業合作化運動口述史》,該書作者是馬社香教授,她歷經10余年走訪了全國十余省農村(包括臺灣地區個別村落),在常住數省典型村莊的基礎上,深入基層,深入田間炕頭,深入親歷者當事人,采訪了從中央到基層數百名農業合作化時期各級領導干部和普通農民,掌握了大量第一手資料,原創與實證相結合,親歷者口述與檔案資料相結合,基層農民與高層領導的回憶相結合,以親歷者口述實錄為主干,與同期檔案資料相互印證,相互補充。在敘述框架上“上下結合”。 中國農業合作化運動是人類歷史上少有的農村社會制度“質變”,這個質變的內涵并不簡單地是“單干”到“合伙干”,而是涉及到農村的經濟基礎、政治關系和社會結構的根本性變革,從農民的世界觀、價值觀到鄉村社會的人際關系、權力和利益的分配都得到了根本性的改造。最直觀的變化是:原有的單門獨戶的發家致富門道沒有了,每戶農民的生產發展和生活提高都需要在新的“集體”軌道上努力。 對于這一場經濟制度、政治制度和社會結構“質變”的重大歷史進程,《口述史》一書呈現了三個不同層次的親歷者對農業合作化的回顧和思考:由共.產.黨高層領導人組成的決策執行層次,由省、市、縣各級農村工作干部組成的政策執行層次,由土生土長的農民及領頭人組成的實踐層次。讀一本書就能夠把讀者帶入歷史的現場,直觀地把握到歷史各個方面、各個層次的細節和內涵,這是馬社香教授這本新著的可圈可點之處。 在這本書中,通過以李順達為代表的一群基層農業合作化的帶頭人和積極分子,使讀者直接具體地認識到新舊制度的顯著差異。在舊社會,廣大農民只能用傳統落后的工具耕作稀少的租地,每年的收獲原三就很有限,還要被地主、富農的高地租和高利貸奪去很大一部分,結果導致過度貧困、缺乏起碼的生產和生存條件。 而新的制度,根據山西平順西溝村老人的理解----辦合作社就是為了不再有地主,農民自己可以生產和保留更多的農產品。而且,合作社走出了吃什么就必須種什么的局限,從以前的“吃甚種甚”到“宜甚種甚”。這方面的經驗以長治第一批初級社川底村為代表。沒有一個農民的合作組織,就很難進行長期有效的基礎建設投資,例如進行農田水利基本建設,而現代技術對于單家獨戶的農民而言就更顯得十分遙遠,承接外來的新技術也一樣需要超越家庭的生產單位。這都是我們今天農業現代化可以借鑒當年農業合作化成功的地方。 在農民和北京最高決策層之間,是數量龐大的中間層----各級黨政干部。在農業合作化運動中間,這個群體的表現很重要,很值得深思,他們體現了專職領導干部的很多優勢和某些內在缺陷。在合作化早期試辦階段,他們中間不少人狹隘地理解新民主主義私有制與社會主義土地集體所有的關系,從概念出發加以強烈反對;等到合作化得到最高決策層支持和輿論正面宣傳之后,有很多地方官員反過來狂熱地追捧,超越決策層的規劃和預期,一下子就完成了從單干向初級社的規劃和預期,一下子就完成了從單干向初級社,再向高級社的過渡。 如,中央原本計劃在1958年全面完成初級社的改造,但是,很多省區熱情的干部在1956年就完成了初級社向高級社的“轉社”工作。結果,毛主席親自指導的初級合作社章程,還沒有脫稿就緊接著去做高級社綱領。《口述史》對這些史實的闡述是非常清晰而深刻的。基層干部群體中這種“跟風”和“營造風氣”的現象,在一定程度上呈現了我們干部體制的某些缺點或缺陷,其容易保護部分領導過分看重自身的既得利益,在新制度和新事物的萌發時期,很容易選擇一種規避風險的穩妥態度,結果成為新事業推進的阻力; 反過來,當看到某種事物可能成為自己“提撥”的潛力時,就可能轉過來過分支持和投入,結果創造出一個難以控制的初級社“升級并社”的“高速度”,過分的對自身既得利益的關注,天然地成為從上到下政策執行力度的“減速器”或者“加速器”。這一點幾乎也是所有政府和企事業組織中間難以避免的弊端。 看了《口述史》這本書,相信讀者對于為什么農村社會主義改造在初級社向高級社的過渡時“過急過粗”,會從一個新的視角有一個比較深入的了解。 毛主席在“wg”中有句名言:“黨內分岐自農業合作化始。”毛主席與劉.少.奇的分歧到底在哪里?幾十年來社會誤傳較多,不一而足。在《口述史》中,從毛劉分歧的源頭,即對山西試辦初級農業生產合作社開始,清晰有序地從理論與實際的結合上給予了深度澄清。根據書中提供的豐富文獻,毛主席持有一種“逐步合作化”的思路,他考慮合作化問題的時間起點遠在根據地時期就開始了,毛主席對農業合作化的考慮不是孤立地當做一個純粹的農業和農民問題,而是對如何增進國家安全、推進工業化事業,以及農業如何承接工業化帶來的新工具新技術等問題聯系在一起。 此外,毛主席還回顧了歷史上的治亂問題,系統地思考如何在政治上和經濟上走出“家庭耕作”的制度性缺陷。書中以大量史實證明:毛主席從來不是簡單依據某種公式,搞所謂“一大二公三純”。這不僅有助于深入認識毛主席為什么大力提倡農業合作化,而且對正確認識新中國前30年乃至后30年都是一把不可缺少的鑰匙。在這個問題的把握上,《中國農業合作化運動口述史》可說是有獨到見解。 并且本書的語言非常地生動樸實,作者非常注意引用農民的形象語言,同時注意臺灣原始資料的搜集對照。總的說來,這絕對算得上一本能幫助我們認識幾十年前那場農業合作化運動的好書。 重讀老舊書∣好書都在這! 長按并識別二維碼,更多精彩好書, 添加新客服(17791526186)就能看到!

「 支持紅色網站!」

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號