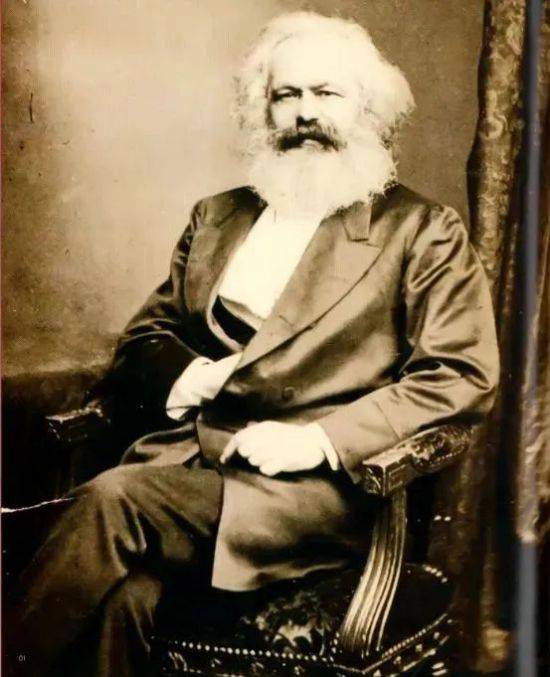

卡爾·馬克思(Karl Heinrich Marx,1818年5月5日-1883年3月14日),馬克思主義的創始人之一,第一國際的組織者和領導者,馬克思主義政黨的締造者之一,全世界無產階級和勞動人民的革命導師,無產階級的精神領袖,國際共產主義運動的開創者。馬克思是德國的思想家、政治學家、哲學家、經濟學家、革命理論家、歷史學家和社會學家。主要著作有《資本論》《共產黨宣言》等。馬克思創立的廣為人知的哲學思想為歷史唯物主義,其最大的愿望是對于個人的全面而自由的發展。馬克思創立了經濟理論《資本論》,馬克思確立他的闡述原則是“政治經濟學批判”。馬克思認為,這是“政治經濟學原理”的東西。馬克思認為資產階級的滅亡和無產階級的勝利是同樣不可避免的。他和恩格斯共同創立的馬克思主義學說,被認為是指引全世界勞動人民為實現社會主義和共產主義理想而進行斗爭的理論武器和行動指南。

回憶卡爾·馬克思

馬克西姆·馬克西莫維奇·柯瓦列夫斯基

(1909年)

馬克思被基佐政府趕出巴黎后,在布魯塞爾住了一段時間。1848年三月事件[1]之后,他回到德國,出版《新萊茵報》[2]將近一年,曾經兩次被傳訊,但都宣判無罪,最后又被迫離開了德國。

馬克思想在巴黎安頓下來的愿望沒有實現,于是就在倫敦定居……

1848年的革命失敗之后,馬克思逐漸得出一個結論:革命高潮已暫時過去了。馬克思在評論謝努的關于密謀家一書時,對那些認為用密謀能成大事的人明確地表示了反對意見。他稱這些人為革命的煉金術士。他們醉心于發明創造奇跡的東西,不愿注意開展運動所必不可少的前提……

在倫敦定居以后,馬克思為了餬口,不得不替美國的一些報紙撰稿。12月,他的妻子在給朋友的信中寫道:為了獲得必不可少的面包,馬克思白天為《紐約每日論壇報》[3]寫通訊稿;晚上為完成他的《政治經濟學》而專心攻讀,也就是說,準備寫《資本論》的第一卷。馬克思夫人希望為這本書找到一個出版商。五年前馬克思不是這樣想的。從他1852年寫的一封信中我們知道,當時在德國沒有一家出版社敢出版他的著作。惟一的辦法就是自己出錢刊印,但在當時的情況下,這是辦不到的。即使到1857年,看來也沒有把握能找到一個出版商,但是,馬克思仍然把大部分的時間花在英國博物館里做準備工作和校閱第一卷,因為他相信,沒有什么東西能比建立他所稱為的“科學社會主義”對工人政黨更有益了。從他寫給庫格曼的一封信中我們知道,使一門科學革命化的科學嘗試,從來就不可能真正通俗易懂。可是只要科學的基礎一奠定,通俗化也就容易了……

1873年,馬克思和恩格斯刊印了一份非常激烈的反對羅曼語區無政府主義青年組織(社會主義民主同盟)的控訴,這個組織的領導人是巴枯寧;他和他的擁護者一起被開除出了國際……

對社會主義者陣營的一些作家例如杜林之流的攻擊,馬克思并不是沒有反駁。恩格斯為反駁柏林的那位講師“在科學中實行的變革”而寫的著作,毫無疑問是由于受到馬克思的啟發,并且也反映了馬克思的觀點。

我和《資本論》作者的認識正好是在他與巴枯寧主義者和杜林論戰方酣的時候。在第一次會面時,馬克思送給我兩本小冊子,我又轉給了季別爾教授。這兩本小冊子都被季別爾教授用上了,一部分用在《司法通報》的許多文章以及后來我在莫斯科出版的《批判評論》中,另一部分用在《祖國紀事》[4]中。

我和馬克思的認識應當歸功于挽救他女婿龍格(巴黎公社委員)性命的一個人。這位介紹人[5]曾和另一個作者合寫過一本題為《三月十八日革命》的日志,描述了起義的整個過程。

我們最初主要是談巴枯寧,馬克思親自介紹他加入倫敦的國際流亡者團體,他也曾打算把《資本論》第一卷譯成俄文。大家知道,這個任務后來是在格爾曼·洛帕廷的幫助下由尼古拉-遜完成的。

在倫敦的第一個冬天我到馬克思那里只去過幾次。他住在離瑞琴特公園不遠的梅特蘭公園月牙街;事實上梅特蘭公園只是瑞琴特公園延伸的一部分。我還記得門牌是41號。馬克思住了整所房子,底層是他的書房和客廳,他通常在這里接待他的朋友。當時他的兩個女兒已經出嫁了:一個嫁給巴黎公社委員龍格,另一個嫁給當時著名的作家保爾·拉法格。在家里稱做杜西的小女兒愛琳娜當時是一個戲迷,迷戀于歐文在莎士比亞戲劇中的演技,并且有一個時候她曾打算獻身舞臺。

夏天,在卡爾斯巴德的海濱我和馬克思特別接近。我們差不多每天都一起到山上散步。我們意氣相投,在他當時的信中(這些信不久前發表在《往事》雜志上),也把我看做“學術上的朋友”。

當時馬克思在寫《資本論》第二卷,他打算用極大的篇幅來寫兩個比較新的國家(美國和俄國)中的資本積累的方式,因此他從紐約和莫斯科收到不少書。他稱得上是一位通曉多種語言的專家,他不但能流暢地說德語、英語、法語,而且能看俄文、意大利文、西班牙文和羅馬尼亞文。他大量地閱讀,并常常向我借書,其中有關于西班牙土地所有制歷史的兩卷集論文以及我第一次到美國旅行時所帶回的摩爾根的名著《古代社會》。這部名著給恩格斯那本引起熱烈爭論的小冊子《家庭的起源》提供了材料。

認識了馬克思,這就等于說是可以在星期日晚上到恩格斯家里去做客了。他在曼徹斯特有一家工廠,有一筆為數可觀的財產,所以馬克思的一家人以及那些不速之客,尤其是那些德國人,總能在他那里受到友好的接待。

馬克思本人是有選擇地接待外人的。許多著名的歐洲作家,其中包括拉夫萊,想和馬克思結識,但都碰了壁。如果報紙和雜志的采訪記者是他的思想敵人.他就避而不見,還怪他們太不明智。

他和英國實證論者集團的某些成員,特別是和當時參加《蜂房報》[6]這一民主主義報紙出版工作的比斯利教授關系很好,雖然還談不上十分親密。我在馬克思那里也不止一次地碰到著名的英國社會主義者海德門,當時他還支持托利黨并且非常同情迪斯累里。

不能說馬克思當時在英國文化界已經很著名。他的《資本論》還沒有譯成英文,這本書也只是在德國和俄國這兩個國家獲得成功。《資本論》第一卷的出現,促使當時彼得堡大學教授伊拉里昂·伊格納切維奇·考夫曼在《歐洲通報》[7]上寫了一篇學術價值很高的評論,總的說來表示同意其中的觀點。后來俄國經濟學家季別爾即《大衛·李嘉圖和卡爾·馬克思》一文的作者,也寫了許多關于馬克思的《資本論》的文章。但是在俄國有關《資本論》的所有論文中,馬克思最賞識的還是考夫曼寫的那篇。

他對俄國的經濟著作和歷史著作很感興趣。在他的著作中引證亞·伊·楚普羅夫的《鐵路業務》。在他給我的信件中,有一封信談到了卡列也夫的《18世紀法國農民問題》。馬克思逝世后,恩格斯給我看了關于我的《公社土地占有制》一書的詳細摘錄。

馬克思長期在英國博物館的圖書館里研讀,這在某種程度上損害了他的健康。他習慣于閱讀類似英國藍皮書的官方報告,所以他也愿意收到從俄國寄來有關鐵路業務和信貸業務等方面的官方出版物。尼古拉-遜和我盡量給他寄去,而他的妻子卻非常關心全部《資本論》盡快完成,因此她開玩笑地嚇唬我說,如果我寄去的東西影響她丈夫完成工作的話,她就不再請我吃羊肉餅(chop)。馬克思把《資本論》第二、第三卷修改了好幾次。他打算用“經濟學批判史”[指《剩余價值理論》。——編者注]來結束這部著作,但這一心愿沒有實現。

馬克思每天都在工作。他為《紐約每日論壇報》寫通訊的時間并不多,其余的時間他在家里修改和校閱已經寫好的著作。

他的那間有三扇窗戶的藏書室,堆滿了他的工作用書,這些書常常都是亂放在書桌上和沙發上。有時我到他那里去正好碰上他在工作。他工作時非常專心,以至不能立刻丟掉他正在深思的問題而轉到別的話題。

星期日他喜歡和全家人去公園散步,然而即使在散步時,話題也往往和實際生活離得很遠。

但這并不是是說他對政治不感興趣,他一連幾個鐘頭坐著看報,不僅看英國的報紙,而且看全世界的報紙。有一次我發現他在看《羅馬尼亞人報》,這才相信他已經完全掌握了很少人能掌握的羅馬尼亞文。

在我和他相處的整個時期內,他只離開過倫敦一次,到卡爾斯巴德去了幾個星期。他被允許通過德國,但要遵守這樣一個條件:在德國的耽擱不得超出過境所需要的時間。自從基佐執政以來就一直禁止他進入巴黎。在他為剛剛被凡爾賽政府血腥鎮壓的公社而辯護的《內戰》發表以后,梯也爾和麥克馬洪也未必愿意讓他進入法國。

最令人驚訝的是馬克思對一切政治問題都十分熱心。這種態度是與冷靜客觀的方法難以相容的,而冷靜客觀的方法是他向自己的追隨者推薦的,是應當用來研究各種現象的經濟前提的。

如果我們提出有關波蘭獨立這樣的問題,那毫不奇怪會受到馬克思的有力支持。他完全不考慮那種流行的說法,說什么波蘭問題是一個貴族、小貴族和外來的平民之間的社會不和問題。1848年的革命者把俄國只看做是所有反動勢力的堡壘,所有民主派和自由派暴動得扼殺者,馬克思對俄國的看法也與這種見解沒有本質的差別,盡管俄國的青年對他的著作表現出熱情,盡管在他生前,除了在德國,在任何地方也沒有像在我們這里獲得這樣大的成就。馬克思自己也樂于承認,他對于在我的同胞中獲得的好評,多少感到有些驚奇。在馬克思給庫格曼的信中有一段話很有意思,貝林曾引用過。

馬克思在1868年10月12日給他的友人的信中寫道:“這是命運的捉弄:25年以來我不僅用德語而且用法語和英語不斷地同俄國人進行斗爭,他們卻始終是我的‘恩人’。1843-1844年在巴黎時,那里的俄國貴族給我捧場。我的反對蒲魯東的著作(1847)以及由敦克爾出版的著作(1859),在任何地方都不如在俄國銷售得多。第一個翻譯《資本論》的外國又是俄國。”

馬克思繼續寫道:“但是對這一切都不應當估計過高”,并接著對他在俄國取得的成果寫了以下這一段話:

“俄國貴族在青年時代在德國的大學受教育,也在巴黎受教育。他們總是追求西方提供的最極端的事物。這是不折不扣的美食癖,和18世紀一部分法國貴族的愛好一樣。”

新的馬克思傳記作家正確地指出,《資本論》的作者可能堅信,對他的思想表示同情和發生濃厚興趣的絕不只是俄國社會的上層階層。1867年,馬克思收到一封寄自彼得堡的信,這是弗拉基米爾制革工廠一個叫約瑟夫·狄慈根的工人寫的,信中寫道:

“我前些時就用心研究柏林出版的《政治經濟學批判》第一分冊,我認為沒有一本書,不管它如何卷帙浩繁,能夠比得上這本薄薄的作品,給我如此豐富、如此真實新鮮的知識和教益。”

《資本論》第一卷進一步喚起了狄慈根的熱情。

他寫道:“您揭示了這一趨勢的實質,幫助我們理解到我們的生產是不自覺地進行的。尊敬的先生,這是您的不朽的功績!時間將給您帶來普遍的贊許。在您著作的字里行間,我體會到您的深邃的經濟的前提是一種深邃的哲學。”

從尼古拉-遜的信上以及考夫曼和季別爾的論文中,馬克思可以相信,年輕的俄國經濟學家對他的觀點有極大的興趣,并且準備像他那樣去批判當時流行的經濟學說。英國的經濟學家們直到那時還不重視他的工作,對比之下,俄國越發使他感到欣慰。海德門當著我的面告訴馬克思這樣一件事:在著名的英國經濟學家里維做了關于利益和諧”這個大受歡迎的演講之后,舉行了一個座談會,會上海德門對社會各階級的利益的協調一致表示懷疑。他引證了馬克思的《資本論》來證明他的懷疑是有根據的。里維反駁說:“我還沒有聽說有這樣一部著作。”馬克思的《資本論》只是在它的作者逝世后才譯成英文,而且英國的經濟學家們也很少注意它。我發現,在最有聲望的馬歇爾的著作中也沒有提到《資本論》,相反地,那位一直對《資本論》的個別觀點持批判態度的著名的經濟學著作家阿道夫·瓦格納卻提到了馬克思。

在我參加梅特蘭公園月牙街41號的馬克思家庭星期日聚會或在恩格斯家里遇見馬克思的那些年月里,《資本論》的作者完全專心致力于科學工作,他認為這項工作的任務很廣泛。他常常花幾個星期或幾個月去讀那些關于經濟史、特別是關于土地占有制歷史的著作,盡管這些著作同他的研究主題只有間接的關系。同時他又研究數學、微分和積分,以便自覺地對付當時政治經濟學中剛出現的數學派。現在這個學派的領袖是埃奇沃斯,在馬克思的時代是杰文斯。

《資本論》的作者在經濟著作、特別是英國的經濟著作方面是非常博學的,但這決不能與德國教授們尤其是他的bête noire〔最討厭的人〕羅雪爾所“夸耀”的那種Belesenheit〔博學〕相提并論。馬克思常常在自己的著作中寫著類似這樣的話:“羅雪爾先生亟于用自己的威信支持所引述的陳詞濫調。”馬克思知道如何從老前輩那里尋找可以繼續發展的活的原理。假如說目前經濟學家們對于查理二世·斯圖亞特的同時代人威廉·配第的《政治算術》以及其他著作感到興趣,假如說我們不僅得到了他著作的新的匯集,同時還有他的一些傳記,而且有文明世界所有各種文字的版本,那么這多半都應歸功于馬克思。

《資本論》的作者熟悉經濟學說史,因此能夠立即斷定那些用自己的著作來引人注目的作家究竟有多少獨創性。講到這一點,我特別是指喬治,他在英國曾紅極一時,就像18世紀盧梭本人及其學說紅極一時一樣。馬克思幾乎是第一個指出,《進步和貧困》的作者的學說不斷重復重農學派的農業觀點,認為農業是純收入的惟一來源,認為只有農業稅可以成為對國家有利的大部分租金。在馬克思的文件中發現了一篇批評喬治的文章,證明喬治的推論是片面的和不能接受的,這篇文章[8]直到馬克思逝世后才發表。

此人鼓吹階級斗爭,認為這是工人達到社會正義(social justice)的惟一手段。大多數人對他的心理的看法是錯誤的,馬克思欣賞葛德文,這就使生于18世紀的英國人想起了這個人。

馬克思對資產階級科學和資產階級文化并不是單純地反感和傲慢地一概否定。同海涅的密切來往使他得到一種尖刻諷刺的智能所帶來的愉快。他是一個樂觀的人,因為他個人的生活環境是很美滿的,在我一生中所遇到的人中,當然包括屠格涅夫,他比任何人都更有權說自己的愛情是專一的。他在很年輕的時候遇見了一位上層社會的少女,并且深深地愛上了她,這是一個人在學生時代才能有的愛情。威斯特華倫一家是蘇格蘭人,和阿蓋爾伯爵有親屬關系。這個情況有一次差一點使馬克思出丑。當他在巴黎不名一文的時候,他決定把妻子陪嫁的一套家傳的銀器送去典當[9]。人們在這套銀器上發現了阿蓋爾的盾形紋章,因此馬克思被認為劫取他人財產而受到拘押。這段趣事是馬克思親口講給我聽的,他一邊說,一邊爽朗地放聲大笑。

燕妮·威斯特華倫是卡爾幼年時代的游伴。她比他大四歲。這位健康、快活、美麗、“特里爾最美麗的姑娘”,在少女時代就已經是舞會上的皇后了。馬克思還沒有讀完中學時便愛上了他童年的游伴。在動身去大學以前,他秘密地和她訂了婚。馬克思告訴我,老威斯特華倫醉心于圣西門的學說,他是第一個向《資本論》的未來作者談起這個學說的人。命運使他的孩子們走上不同的道路:一個是反動普魯士的政府大臣[斐迪南·馮·威斯特華倫。——編者注],另一個是在反對美國南部各州的內戰中為黑人的自由而斗爭的戰士[埃德加·馮·威斯特華倫。——編者注]。馬克思的小女兒(我們都稱她“杜西”)在一篇回憶她父親的文章中寫過這樣一段話:“馬克思(他從柏林給他鐘情的少女寄去三本厚厚的詩冊)一生奉獻給他妻子的不只是一般的愛,而是熱烈的愛。”愛琳娜·馬克思在1897年發表于《新時代》[10]上的一篇文章中寫道:“我這里有一封他的情書,字里行間燃燒著熾熱的愛情的火焰,那簡直就像出自一個18歲的青年人的手筆。然而,馬克思在1856年寫這封信的時候,燕妮已經是六個孩子的母親了。”

布魯諾·鮑威爾有一次寫信給馬克思,講到馬克思當時的未婚妻燕妮:“她能和你患難與共,然而誰知道還會發生什么呢。”這句話是很有預見性的。馬克思從來也沒有富裕過,經常很窮,但燕妮安詳地、同時也是愉快地對待這種命運的突變,她惟一關心的是不讓她的“親愛的卡爾”在維持生計方面花過多的時間。

很少有人能像馬克思夫人那樣既儉樸而又殷勤地招待客人,很少有人能像她那樣在簡單接待的情況下仍舊保持法國人稱為unegrand dame〔“一位高貴夫人”〕的舉止和儀態。馬克思到了須發斑白的時候也還喜歡和妻子或恩格斯的女友跳一支舞來迎接新年。有一次我親自看到他帶著女舞伴們非常嫻熟地按著一首歡快的進行曲的音樂跳舞。

每當這些回憶在我腦海中出現時,我就堅決認為著名地理學家埃利澤·勒克律(他是巴枯寧和克魯泡特金的朋友和學生)對我講過的有關馬克思的話是不符合事實的。勒克律在評論他的原則上的反對者時,缺乏必要的客觀態度。用勒克律的話來說,馬克思在接待國際工人協會[11]會員(其中包括勒克律本人)時,沒有離開客廳,而是留在那個用以裝飾客廳的奧林帕斯的宙斯胸像的附近,似乎以此表明他也應列入人類的偉大人物。一個如此妄自尊大的人,與一個深知自己的價值的人的看法是完全相抵觸的,根據這種看法,沒有必要通過外表來突出自己的意義。

我還記得馬克思家里的一次午宴。他們招待從開普敦來的妹妹和她的兩個兒子。她怎么也不能容忍她的哥哥是社會主義者的領袖,并且當著我的面固執地說,她和她的哥哥都是特里爾的一位倍受尊敬的律師家庭的成員。馬克思像年輕人一樣開玩笑地大笑起來。馬克思樂于接受吃午飯的邀請,這也是與所謂的馬克思的高傲不一致的,但他在接受邀請時,常常提出一個條件,即不應該在邀請他的同時又邀請他那位非常健談的女婿。馬克思也喜歡和他的朋友們一起到劇院去看薩爾維尼扮演哈姆雷特或者看他最欣賞的歐文的演出。我還記得有一次和馬克思在Egyptian Hall〔埃及人大廳〕里欣賞招魂者表演的活靈活現的戲法,表演者宣稱他和招魂者有過來往,現在他就是重復他在那里學到的東西。但他并不是老實地告訴觀眾他是怎么做的,否則便不會有人再去看他的表演了。

馬克思惦念他的兩個已經出嫁的女兒,也惦念已經給他許多幫助的老友恩格斯,他一有空暇,就懷念他們。白天他嚴肅認真地把全部精力花在科學工作上,但是他還能抽時間熱情地回答有關工人政黨特別是德國社會民主黨利益的問題,在社會民主黨的領袖中,他最器重倍倍爾,其次是李卜克內西。他不止一次地抱怨說,后者被拉薩爾毀壞了.并且半開玩笑半生氣地加上一句:要想把新鮮的思想灌入德國副教授(馬克思指的是李卜克內西)的頭腦中是困難的。

從下面這件事可以看出馬克思在上了歲數的時候也激烈地反對阻礙工人黨的前進。當馬克思得到諾比林謀殺老皇帝威廉未遂的消息的時候,我正在他的書房里。馬克思一聽到這個消息,就立即咒罵恐怖分子,并且解釋說,這樣做只能促成這樣一種后果,即對社會主義者的新的迫害。很遺憾,他的預言不久就證實了:俾斯麥頒布了一些阻礙德國社會民主黨順利發展的法律。

我去莫斯科大學當教授后,兩年來幾乎每個星期和《資本論》作者的交談結束了。起初我們還間或通信,夏天我到倫敦去的時候,又恢復了我的拜訪,時間通常是在星期日,每一次會面都再一次推動我去研究西歐的經濟史和社會發展史。假如沒有和馬克思認識,我很可能既不會去研究土地占有制的歷史,也不會去研究歐洲的經濟發展,很可能把大部分注意力集中于政治制度的發展,因為這類問題本來就是我所講授的課目。

馬克思熟悉我的著作,并且毫不客氣地提出自己的意見。我停止出版我的第一部關于法國行政司法、特別是關于法國的賦稅立法的巨著,部分原因是馬克思對我的著作評價不高。他更主張我揭露過去,或者根據比較人種學和比較法學史來闡明遠古以來的家族制度的發展。

他對于科學評論也很感興趣,他是我一度出版的《批判評論》的熱心讀者,也可能是在英國的惟一讀者。

我在意大利、西班牙以至后來在美國度過的那幾年,是馬克思的生命的最后幾年。回歐洲時,我得知他受到雙重打擊:他的妻子和大女兒逝世了。我還聽說他由于健康被損害,必須到阿爾及爾去度過整個冬天。在我差不多每星期去拜訪的那些年月里他就嚷胸痛了。但是他的體格不像是一個患癆病的人,因此他的親友們都說這是由于他多疑和神經過敏。然而,馬克思在英國博物館圖書室中的過度工作,看來損壞了他的健康。他在南方度過的那個冬天是一個多雨的冬天,他感冒了,回到倫敦的時候比以前病得更厲害。

恩格斯告訴我馬克思最后幾天的情形。他所說的情況與我們在俄國人寫的傳記中所見到的差不多,因為那些敘述也是從恩格斯寫給他的朋友左爾格的信中引用來的。馬克思本以為加緊完成他的《資本論》就能忘卻一切。他的健康愈來愈壞,他在妻子死后,不得不到南方去。回來的時候又病了,不久又接到女兒死亡的消息。他已經受不住這個新的打擊。1883年3月14日,馬克思在他的辦公桌前結束了65歲的生命。

恩格斯寫道:“醫術或許能保證他勉強拖幾年,無能為力地活著,不是很快地死去,而是慢慢地死去,以此來證明醫術的勝利。但是,這是我們的馬克思絕不能忍受的。眼前擺著許多未完成的工作,受著想要完成它們而又不能做到的唐達魯士式的痛苦[12],這樣活著,對他來說,比安然的死去還要痛苦一千倍。”[13]

我這篇回憶談的是馬克思在出版最成熟和最完善的著作《資本論》第一卷的那段時期。那時馬克思已經是60開外的人了,但仍舊是那樣樂觀和精力充沛。

安年科夫認識馬克思是在1848年革命前一年,那時馬克思還是一個30歲的年輕人。把我對馬克思的印象,與我們這位著名作家在布魯塞爾初次見到馬克思的印象,比較一下,也是很有意思的。據安年科夫說,這位未來的《資本論》作者是一個有毅力、有意志、有堅定信念的人。“一頭黑發濃密而蓬松,雙手多毛,大衣上的鈕扣歪扣著。然而,不論他在你面前是個什么樣子和做什么事情,他好像總是一個很有威嚴的人。他的動作并不靈巧,卻豪邁自恃,他待人接物完全不顧人間的煩瑣禮節,而且有些驕傲甚至有點輕視別人,他的聲音非常洪亮,對人對事的判斷斬釘截鐵,異常堅決。當時他的語氣非常嚴峻,比他的話更引人注意。這說明他有堅強的信念不愧是人們的首領,是制定準則、左右全局的人。這個人真像是一個民主的專制者,與不久前我離開俄國時所見到的那些人迥然不同。”

在我的的印象里,馬克思并不那么嚴厲。在他的身上,煽動者、社會哲學家、堅信已經找到理解過去和現在的鑰匙的哲人,交融在一起了。在我那個時代,對馬克思來說,關于勞動的剩余價值,一種落在資本主義企業主手中的價值的學說,就是這把鑰匙,從《資本論》第二卷、第三卷這兩卷書中可以看出,馬克思把他的剩余價值理論與由供求決定的市場價格理論融合起來了[14],在這兩卷書出版以后,他的擁護者們就開始更加強調他的歷史唯物主義以及這樣一個事實:根據生產技術中發生的、從而在社會的經濟形態和政治上層建筑中帶來變革的那些變化,來說明過去和現在所發生的一切事件。從與馬克思的交談中,人們不難確信,黑格爾的哲學奠定了他的經濟學和歷史學說的基礎。

馬克思曾強調地對我說過,只有按辯證的方法才能合乎邏輯地思維,即使按實證論的方法也不能合乎邏輯地思維。在我看來,馬克思常常采取的并且用以證明他的自信的那種口吻,是由于他確信:他從黑格爾哲學中,從它的激進信徒(包括有名的費爾巴哈)對它的解釋中所得到的思維方法是無可反駁的。

在許多人看來,馬克思所表現的那種令人討厭的放肆和粗暴,其根源就在于這種自信。馬克思和恩格斯初次見面時就差一點決裂。馬克思是一個堅定的黑格爾分子,而恩格斯當時是一個正統的謝林的信徒。這兩種體系是不能調和的,這兩位后來由于崇拜黑格爾而終于相會的朋友,當時曾經作為敵人而分離。在與馬克思交往中常有的這種法國人所謂的cassant〔粗暴的〕現象,在他與黑格爾哲學的另一個信徒即俄國思想家齊切林交往時,就少一些了。這兩個人也互鄙視,這是因為各人都認為對方信奉的是對辯證方法的錯誤觀點,都認為對方所取得的成果是站不住腳的,是同那種錯誤觀點有聯系的。其實他們所以會有意見分歧是因為他們的主觀偏愛各不相同,一個偏愛共產主義制度(我指的是馬克思),而另一個偏愛顯然帶有國家組織色彩的個人主義制度。他們兩人在生活和思想的核心問題上,都互不寬容(馬克思比齊切林更甚),但在私人關系上又都是謙遜隨和的。

在同《資本論》作者相當親密的兩年交往中,我記不得有任何近似前輩對后輩的那種輕視,在同齊切林以及列夫·托爾斯泰邂逅時我就受到過輕視。馬克思在較大的程度上是歐洲人,雖然他很可能不太重視他的“學術上的朋友”(scientific friends),而更看重無產階級階級斗爭中的同志,但是在他的行動中并沒有流露出這種私人的偏袒。25年來我一直十分感激地懷念他,就像懷念一位親愛的導師一樣。同他的來往在某種程度上確定了我科學工作的方向。由此又產生了另一個印象:我從他身上很幸運地看到了一位人類的精神上的領袖,這樣的領袖應該稱做偉人,因為他們是反映當時社會上各種進步傾向的最偉大的人物。

載于圣彼得堡《歐洲通報》1909年7月號第5-22頁

譯自《回憶馬克思恩格斯》1956年俄文版第306-316頁和《摩爾和將軍》1970年柏林狄茨出版社版第381-405頁

《人間的普羅米修斯》(“回憶馬克思恩格斯”之三),中共中央馬克思 恩格斯 列寧 斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1983年1月第1版,第48頁

注 釋:

[1] 指3月18日在柏林發生的街壘戰,是德國1848-1849年資產階級民主革命的開端。當王宮前廣場上的示威群眾被驅散時,軍隊突然開槍。普魯士軍事當局的這種挑釁行為遂成了全城進行武裝街壘斗爭的導火線,這場斗爭以王室軍隊的失敗而結束。在同軍隊進行的戰斗中,柏林居民有400多人被打死,1000多人被打傷。起義者接管了王宮的警備事宜以后,于3月19日晨強迫國王弗里德里希-威廉四世走上陽臺向在街壘戰中的犧牲者脫帽致禮。

[2] 《新萊茵報》,全稱《新萊茵報。民主派機關報》(Neue Rheinische Zeitung.Organ der Demokratie)——無產階級第一家獨立的日報,1848年6月1日—1849年5月19日在科隆出版;主編是馬克思,編輯是恩格斯、威·沃爾弗、斐·沃爾弗、格·維爾特、恩·德郎克、斐·弗萊里格拉特等;報紙作為無產階級的領導核心,實際完成了共產主義者同盟中央委員會的任務;1848年9月26日科隆實行戒嚴,報紙暫時停刊;此后在經濟和組織方面遇到了巨大的困難,馬克思不得不在經濟上對報紙的出版負責,為此,他把自己的全部現金貢獻出來,報紙終于獲得了新生;1849年5月馬克思和其他編輯被驅逐或遭迫害,報紙被迫停刊。

[3] 《紐約每日論壇報》(New-York Daily Tribune)——美國的一家日報,由霍·格里利和托·麥克爾拉斯等創辦,1841年4月10日-1924年在紐約出版;50年代中期以前是美國輝格黨左翼的機關報,后來是共和黨的機關報;40-50年代站在進步的立場上堅決反對奴隸占有制;1851年8月-1862年3月馬克思和恩格斯為報紙撰稿;美國內戰開始后,報紙日益離開進步立場,馬克思和恩格斯遂停止撰稿并與報紙斷絕關系;除日報外,還出每周版《紐約每周論壇報》(New-York Weekly Tribune)(1841年9月起)和半周版《半周論壇報》(Semi-Weekly Tribune)(不遲于1845年),1853年5月起《半周論壇報》改名為《紐約半周論壇報》(New-York Semi-Weekly Tribune)。

[4] 《祖國記事》(Омечесмвенные заицскц)——俄國的一家文學政治雜志,1820-1884年在彼得堡出版,后被沙皇政府查封;該雜志把一批革命民主主義知識分子聚集在它的周圍。

[5] 指保爾·科里埃,他是1871年在巴黎出版的題名為《三月十八日的革命史》日志的作者之一。

[6] 《蜂房報》(The Bee-Hive Newspaper)——英國工聯的機關報(周報),1861-1876年在倫敦出版;1864年11月該報被宣布為國際的機關報;國際工人協會的正式文件和總委員會歷次會議的報道都刊登在該報上面,但常被篡改和刪節,對此馬克思曾一再提出抗議;1870年4月,總委員會根據馬克思的建議,與該報斷絕一切關系。

[7] 《歐洲通報》(Весмнцк Евроиы)——俄國資產階級自由派的歷史政治和文學月刊,1866-1908年米·馬·斯塔修列維奇在彼得堡創辦并編輯出版,1909-1918年夏由馬·馬·柯瓦列夫斯基編輯,該雜志在19世紀90年代初期經常刊登反對馬克思主義者的文章。

[8] 指馬克思1881年6月20日給左爾格的信。

[9] 典當家傳銀器這件事發生在倫敦,而不是在巴黎。

[10] 《新時代》(Die Neue Zeit)——一家工人報紙,德國流亡者的刊物,1858年6月—1859年4月在倫敦出版。

[11] 國際工人協會,后來簡稱第一國際,是第一個國際性的無產階級革命組織,1864年秋由馬克思參與創立。馬克思和恩格斯主持的第一國際,領導了各國工人的經濟斗爭和政治斗爭,并同蒲魯東主義、巴枯寧主義、工聯主義、拉薩爾主義等反馬克思主義流派進行了激烈斗爭,鞏固了各國工人的國際團結。第一國際在1872年海牙代表大會以后實際上已停止活動,1876年正式宣布解散。第一國際的歷史意義在于它“奠定了工人國際組織的基礎,使工人做好向資本主義進行革命進攻的準備”(見《列寧全集》中文第2版第36卷第290頁)。

[12] 唐達魯士是古希臘神話中呂底亞王,因侮弄諸神被罰沉淪地獄,永世受苦。他站在水中,頭上懸著果子,每當他想掬水解渴或摘果充饑時,水和果子就消失不見。

[13] 恩格斯1883年3月15日寫給左爾格的信。

[14] 馬克思多次指出,供求只能引起圍繞價值或生產價格的波動,而不能決定價值本身。價值量是由社會必要勞動時間決定的。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號