【烏有之鄉編者按】

本網站轉發劉立強同志的《憶楊成武將軍蒙難前后與父輩們的交往故事》,說明楊成武將軍文革中蒙難是受林彪集團構陷迫害,并由毛主席為其平反。毛主席還為自己的失察做了誠懇的自我批評。文章為讀者提供了彌足珍貴的資料。告訴人們,在正確路線領導下,也會出現一些冤案,但一經發現就會立即得到糾正。但是在錯誤路線領導下,則冤案發生既多又很難主動糾正。

作者的父親劉建勛,是原中共河南省委第一書記。文革后受到批判,晚年艱辛,至今未給予黨史上應有的公正評價和結論,作者心有戚戚焉,和我們大家一樣,希望還劉建勛同志一個公正。所以文章中也大量提到河南問題。

劉建勛同志到河南工作,糾正五八年浮夸風、共產風、強迫命令風錯誤,恢復生產,支持和樹立林縣紅旗渠和蘭考焦裕祿兩大先進典型;文化大革命中按照以毛主席為首的黨中央要求帶頭支持革命造反派群眾組織——河南【二七公社】和開封【八二四】,帶出大批好干部,使河南省文革中工農業三項主要指標在全國名列前茅,紅旗渠工程配套完成,發揮巨大效益;蘭考縣一舉改變貧窮落后面貌;解放犯錯誤干部最快最多,形勢穩定,受到毛主席為首的黨中央的表揚和河南省廣大人民群眾的擁護。

然而一條錯誤路線使五八年吳芝圃的黑高參趙某某兩次上臺,劉建勛同志和河南廣大干部群眾都遭了殃。

一次是1967年二月,趙某某借河南省軍區和開封一軍支左犯錯誤,支持和策動打著造反旗號打擊堅持執行毛主席路線的干部保護走資派干部的“形左實右”的保守組織“河南十大總部”和“開封左派司令部”批斗革命領導干部劉建勛、紀登奎等,鎮壓革命群眾,把【二七公社】和【開封八二四】打成非法組織和反革命組織,大批投進監獄。并多次挑起大型武斗。劉立強在文章中披露的“出士文物”詳盡記錄了趙某某支持的保守組織“河南十大總部”策劃組織大型武斗的罪行(出土文物原件現存于中紀委檔案室)充分證明河南大型武斗是被周總理代表黨中央定為“走資派”的趙某某一手挑起的。

劉文中把“河南十大總部”說成【造反派】,僅是就其表面形式上說的,沒有指出其本質上是走資派操縱的保守派組織,容易引起不了解那段歷史真實情況的讀者誤解。文革中真正的造反派是造“走資派(走資本主義道路當權派的簡稱)”的反的,“河南十大總部”當時是保護走資派、反對革命領導干部和廣大群眾的,所以不是真正的造反派,實際上是受走資派操縱的保守派組織。在這里特別說明。

這一次在周總理主持聽取河南三派匯報后,經過反復調查研究為【二七公社】和【開封八二四】平反、河南省軍區和開封一軍檢查和改正錯誤后,軍民團結,群眾革命大聯合迅速推進,于1968年初成立了以劉建勛同志為主任的河南省革命委員會。

第二次是1978年之后,趙某某利用揭批查和兩案清查之機大搞擴大化,劉建勛同志被調離河南,紀登奎被誣為上山打游擊,全省開除黨籍十萬六干人;突擊判刑2400人,并且違法違憲不公開審理、也不開庭,不出示證據,不允許辯護,不寫明依據何法何種條款:總計判刑達四千人。制造大量冤假錯案。林縣紅旗渠勞模,焦裕祿的親密戰友張欽禮和焦裕祿樹立的四面紅旗的帶頭人,均不能幸免。至今申訴無門。劉立強披露的這些資料必然會對依法治國產生積極影響。人無完人,劉建勛固然也會有些缺點錯誤,但走資派反對的,恰恰是他身上占據主流的、共產黨人不忘初心、全心全意為人民服務并做出巨大貢獻的那一部分。

應該指出,劉文對毛主席視察大江南北講話的理解可能有不準確的地方,對江qing同志關于【文攻武衛】講話的史實敘述也自矛盾,需要指出來供讀者分析辨別。

一,毛主席說“聽說你們河南形勢很好嘛,按你們說的,不是問題很嚴重嗎?”明顯是批評劉建勛對形勢好的一面估計不足。而不是劉文中說的“毛澤東對形勢很好的印象產生了疑問”。證據就是中央整理的經毛主席同意發表的毛主席視察大江南北講話,開頭即說“七、八、九三個月,形勢發展很好。全國的無產階級文化大革命形勢大好,不是小好”。可見,毛主席從沒有對形勢很好產生過疑問。

二,江qing同志關于【文攻武衛】的講話是一九六七年七月二十日在河南赴京匯報代表團第七次匯報會上講的。是在七月十八日第六次匯報會聽到開封發生走資派組織數千受蒙蔽工人農民,手持棍棒,深夜襲擊開封師院手無寸鐵的八二四學生的慘案之后有針對性講的。紀登奎和耿其昌不可能在六月份就議論江qing關于文攻武衛的講話。江qing講話時劉建勛就在場,不會“不清楚這件事”。在當時情況下,劉建勛也不可能當著毛主席面“氣憤地說:‘我們搞大聯合,有人搞大分裂。特別是康生、江青提出文攻武衛后,武斗搞得很厲害……’”江qing是在走資派策動武斗很厲害的情況下提出文攻武衛,不是江青提出文攻武衛后武斗搞得很厲害。不管對文攻武衛口號如何評價,歷史事實必須首先弄清楚。

江qing同志“九五講話”是批“五一六”反革命集團,警惕極左思潮,不準搶奪軍用物資裝備,傳達的是無產階級司令部的聲音,怎么會引起毛主席反感呢?這一點恐怕也與事實不符。

總之,劉文提供了很多有價值的資料,但也需注意作者并非當時親歷者,不免會出現的一些掌握情況不準的筆誤。寫這些按語,為對讀者負責。

劉立強:憶楊成武將軍蒙難前后與父輩們的交往故事

點擊:1548 作者:劉立強 來源:昆侖策網【原創】 發布時間:2023-04-02 10:02:53

楊成武將軍功勛永垂不朽

——兼憶將軍蒙難前后與父輩們的交往故事

劉立強

大約半個月前,我看到“今日頭條”刊發的一篇關于毛主席和周總理“文革”期間保護、“解放”楊成武將軍經過的文章后,心中泛起層層波瀾、久久難平。但又覺得有的地方似乎沒有點明寫透,決心做些必要補充,遂成此文,聊以紀慰。

楊成武將軍是我年少心中的大英雄

楊成武將軍1914年10月出生在福建省長汀縣的一個普通農民家庭,1929年參加革命,1930年加入中國共產黨,是一位偉大的共產主義戰士和無產階級革命家、軍事家。

【楊成武上將】

我們那一代“紅領巾”、“共青團”是通過學校課本、課外讀物和文藝作品,才知道楊成武將軍的英名。我們也記住了他在長征中率隊勇奪瀘定橋,隨即翻雪山、過草地,突破天險臘子口,出色完成了黨中央交給的前衛任務;記住了他抗戰之初,率部參加平型關戰斗和百團大戰,指揮著名的黃土嶺戰斗,擊斃了日本軍“蒙疆駐屯軍”最高司令官阿部規秀中將(日本侵略者所謂的“名將之花”);記住了在解放戰爭、抗美援朝戰爭和建國后的軍隊建設事業中,他同樣是功勛卓著、彪炳青史……

楊成武將軍從1965年即任中國人民解放軍的代總參謀長,同時任總參黨委第一書記、中央軍委副秘書長、中央軍委常委。

我的父母親都是太行根據地的地方干部,按照父親劉建勛晚年告訴我的話:“李雪峰伯伯、賴若愚伯伯是我們的直接領導,而劉伯承、鄧小平則是我們的總頭”。129師的參謀長李達和副政委黃鎮伯伯等都是太行山根據地的創始人。

父親與楊成武將軍在戰爭年代并沒有太多的交集。說得俗一點,即不是一個山頭的。

是幾十年收集、整理老一輩的歷史信息使我走近了楊成武將軍。前些年,我又特別得到了將軍的老秘書張子申大哥的支持、鼓勵。他不僅向我贈書,還提供了許多珍貴、重要的資料,使我進一步了解到楊成武將軍在那個“特殊歲月”中鮮為人知的堅守和貢獻。

且容我細細道來。

楊成武將軍協助周恩來總理解決河南問題

1967年前后,全國多地先后出現“天下大亂、全面武斗”的局面,地處中原腹地的河南同樣是大地激蕩、風云遽變。

是周恩來總理代表黨中央、國務院和中央軍委,親自領導了解決河南問題。負責全軍日常工作的楊成武和總政主任肖華兩位將軍代表軍方,多次參加周總理主持召集的河南問題匯報會,并具體落實、完成了軍隊的各項任務。

1、河南省那時亂到了什么程度?

東晉陶淵明在《桃花源記》中寫到“不知有漢,無論魏晉”,就是想借此提醒世人應該全面分析、看待事情的發展過程。習近平總書記也曾在十年前就諄諄告誡說:“‘以其昏昏,使人昭昭’是不行的!”

先按照時間順序回顧一下1967年河南省的情勢吧:

1967年1月18日,在全國興起的奪權風暴中,河南省委代理第一書記文敏生召集了“大亂”前的最后一次省委常委會。隨后,文敏生、紀登奎等大批領導干部被造反奪權的人們看管囚禁、反復批斗。

“‘十大總部’將王維群、王庭棟、張耀東等一百多名領導干部集中到豫西山區,強迫他們表態支持自己的造反、奪權活動”。王維群被打成河南農業戰線“最大走資派,受到批斗并被關押”;王庭棟被關押在深山,直至黨中央解決河南問題,周總理點名才來到北京。(引自《王維群紀念文集》和《王庭棟紀念文集》)

僅在焦裕祿戰斗過的蘭考縣,1967年的頭25天里,就有1206人被逮捕。蘭考和鄰近兩個縣的監獄里,塞滿了蘭考的“犯人”。

全省各地許多的干部、群眾也都遭到了批斗、監禁。

2月12日,毛澤東主席第一次對河南問題做出批示:“河南鬧得很厲害,要他們雙方(各方的代表)到北京來談話。”

3月16日至4月2日,“十大總部”的核心組織——河南省委機關造反總司令部連續召開會議,緊跟上海等地后塵,揭發原省委第一書記劉建勛、代理第一書記文敏生、書記處候補書記紀登奎等人,開始在河南實施奪權行動。(引自《河南省志》,1993年出版發行)

此時,劉建勛早已調北京半年有余。文敏生、紀登奎等大都身陷囹圄,失去自由多日。據《河南省志》記載,原河南省委書記處書記趙某某在這次會議上“登臺亮相”,堅決支持“十大總部”造反、奪權,帶頭喊出“打倒劉、文、紀”的口號。他的表態和煽動第一次將群眾斗爭的矛頭公開引向兩任省委主要負責人,成為“十大總部”制造大范圍奪權和大規模武斗的動員令和導火索。

4月20日,經黨中央批準,劉建勛擔任了北京市革命委員會常委兼農林組組長。

在這一段時間里,河南“十大總部”派到北京專揪劉建勛的大批人員一直賴在北京市委院內四下活動。由于中央的保護,市委機關干部群眾堅決執行周總理的指示,劉建勛最終沒被揪回河南。

周總理在會上就曾公開怒斥道:“劉建勛的名字見一次報,河南揪他的大標語就長一尺!”

接下來,河南省的動蕩混亂進一步延宕升級,引起毛主席和黨中央的高度重視。

4月22日,毛主席看到河南省軍區黨委的報告,次日即作出批示。

該批示收錄于中央文獻出版社1998年出版的《建國以來毛澤東文稿第12冊》。全文如下:

林彪、恩來同志:

河南問題爭得厲害,請商陳再道、鐘漢華、劉建勛諸同志,是否將兩派領導人調來談一次,省軍區只保一個趙文甫,將劉建勛、文敏生、紀登奎、戴蘇理、楊蔚屏都不要,這種看法是否適當,值得研究。又湖北問題也很大,幾乎省委大都是壞人,也應快點研究為宜。

毛澤東

四月二十三日

毛澤東批示三天后的4月“26日 周恩來總理辦公室通知‘河南二七公社’和‘河南省革命造反派總指揮部’兩派群眾組織赴北京匯報河南省‘文化大革命’問題”。不久后,河南的另一造反派組織“河造總”也派出代表,從始至終參加了匯報的全過程。

毛澤東、周恩來的舉動充分證明黨中央的態度是不贊同省軍區個別領導同志支持趙某某和“十大總部”造反奪權行動的。這就使得“十大總部”的頭頭們自詡“學習上海經驗”,“斬斷劉少奇的黑手,搞臭劉建勛,打倒走資本主義道路的當權派”,“揭省委的蓋子,聯合起來,奪省委的權”的企圖受到了阻擊。(參見《出土文物——“河南省革命造反聯合指揮部”(十大總部)會議記錄摘錄》

【被河南群眾鄙稱為“出土文物”的”十大總部“高層會議記錄的封面和說明首頁】

但是,樹欲靜而風不止。在趙某某等的幕后操縱下,河南形勢急劇惡化。僅在《河南省志》中就記載有:

(1967年5月)“4日‘河南省革命造反派總指揮部’組織幾萬人游行,沖擊(“河南二七公社”所屬群眾組織2000人的)絕食現場,雙方發生武斗。”

“12日‘河南省革命造反派總指揮部’在鄭州體育場召開所屬群眾組織5萬人大會,揭發批判中共河南省委和鄭州市委主要領導人。18日、21日又兩次召開大會,繼續批判省、市委主要領導人。”

“30日‘河南省革命造反派總指揮部’與‘河南二七公社’兩派群眾組織在鄭州國棉六廠發生大規模武斗。‘河南省革命造反派總指揮部’及‘十大總部’組織5萬人圍攻鄭州國棉六廠二七公社,大樓被燒毀,群眾死傷多人。此后,全省群眾組織之間的武斗不斷發生。”

【1967年5月30日,“十大總部”在鄭州國棉六廠制造大型武斗事件,七號樓被吊車損毀的場景。(武彩霞 提供)】

當周恩來總理得知“國棉六廠慘案”的消息后,“氣得皺著眉頭,手直發抖”,連連嚴厲質問“十大總部”的談判代表。(引自《中央領導關于河南問題的指示及赴京匯報紀要匯編》)

就在“國棉六廠慘案”發生的前一天,黨中央、國務院和中央軍委決定由周總理主持召集了有河南各方代表參加的第一次匯報會,希望盡快解決問題。

在這第一次的匯報會上,周總理當面交待河南省軍區第二政委何運洪,要他以自己的生命和黨性保證紀登奎、耿起昌等領導干部的人身安全。正是因為有周總理的親自過問和明確要求,河南大批老干部的性命才得以保全。

例如:紀登奎是化裝成火車的司爐工,一路揮鍬鏟煤,才輾轉來到北京。耿起昌被造反派羈押、打殘胳膊后,是由上小學的二女兒找人半夜翻墻背出,最終脫離的虎口。

紀登奎脫險后,“十大總部”馬上把管制下的幾百名各廳局領導干部連夜押送到河南與陜西交界的盧氏縣,那是全省面積最大、人口密度最小、平均海拔最高的深山區貧困縣。然后設重兵把守,用警犬設防。

直至7月30日,河南省的匯報會總共開了八次。

前三次的會議,劉建勛都未參加。7月2日,他才奉命參加了余下的會議。

7月3日凌晨,周總理在接見河南各方代表時表示:你們“應相信中央,相信毛主席,中央一定會商談出好的解決河南問題的辦法來。”

據《河南省大事記》所載:“(7月)10日,中共中央批發河南省軍區黨委的檢查報告,決定成立以劉建勛為首的有群眾組織代表、軍隊代表、革命領導干部參加的河南省革命委員會籌備小組。”

【《河南省大事記(1949.3-1990.12)》】

7月12日,周總理在接見河南省軍區、一軍和河南駐軍赴京匯報的領導同志時,正式代表黨中央、中央軍委和國務院宣布:劉建勛“到北京后,被揪來揪去,表現也是好的。……常常都是幾天都回不來。河南省要成立以劉建勛為代表的有革命群眾代表、軍隊代表、革命領導干部代表的籌備小組,領導河南省無產階級文化大革命和工、農業生產。”

得知中央的決定后,“十大總部”的頭頭們孤注一擲,于四天后的7月16日,針對“二七公社”制造了持續一天一夜的鄭州紡織機械廠慘案。有數字顯示,該次武斗共造成24人死亡,重傷100余人,綁架200余人。

周總理聞訊后,通過辦公室緊急安排了兩名專家從北京趕赴鄭州救治傷員。

7月21日,在中央領導同志第七次接見河南赴京匯報代表會上,劉建勛、紀登奎和戴蘇理被安排作了檢討。這實際是他們參加“三結合”前的亮相。

7月25日凌晨,周恩來代表黨中央在接見河南省軍區、軍分區和河南駐軍在京領導干部時,發表了重要講話。根據紀登奎生前讓劉建勛的秘書王書慶所抄錄其給黨中央的報告,周總理特別要求絕不允許武斗“在河南重演”,他還代表黨中央宣布:“‘二七公社’平反了”,同時還當場表示“明天報紙就登出來”。

按照黨中央的統一部署和周總理的親口指示,中央級的旗艦媒體于當日紛紛作了公開報道。

那時候的河南,局面已經到了岌岌可危的地步。

因為就在7月初,“十大總部”的頭頭們在高層核心會議上作出:要進行“兩條道路決戰”、“武裝游行。除電訊、鐵、水、電、全部停產”的文字決定。更為嚴重的是,他們還把矛頭直指中國人民解放軍,公然叫囂要“攔截軍隊支右游行,檔飛道(即擋飛機場跑道)”,“到軍區造反。否則,我們將采取更大的行動”、“向中央發電”進行威脅……

25日同一天,“十大總部”又緊急召開了“各戰線服務員會議”。在被河南群眾鄙稱為“出土文物”的會議記錄中,他們白紙黑字地寫到:要發表“聲明”;要“組織奪權”;要“大揭大批軍區的反動路線,公開上街……”

經過精心策劃,兩天后的7月27日的白天,“十大總部”調動了數百輛汽車,糾集了大批被蒙蔽的群眾,在鄭州煙廠集中,準備轉移到農村長期打游擊。危急時刻,幸有河南省軍區負責“支左”的同志們不畏危險進廠,才平息了武斗。

而當時劉建勛、紀登奎都尚在北京。“文革”后,他們分別向黨中央寫有書面報告。

紀登奎后來在《劉建勛給中紀委暨黨中央的報告》中批注道:“我對煙廠武斗事,向中央寫過詳細的說明,我記得河南省軍區首長東傳鈞同志對煙廠武斗案作過調查,省軍區一位處長曾帶部隊去制止了這場武斗。他們可以作證。”

紀登奎在批注還特別寫道:“胡(耀邦)總書記對我的說明說:‘中央不相信這些事。’這不只是對劉、紀的,而且是對人民解放軍的誣蔑。時至今日,能拿出一件軍隊搞武斗的證明嗎?”

后來,紀登奎在給黨中央的報告中詳細寫到:河南“同全國相比,既不同于那些自己奪權的省(按成立時間順序為黑、魯、滬、黔、晉五省市——筆者注),又不同于那些中央命令軍管的省(當時全國29個省市自治區中,由軍區或駐軍領導同志擔任革委會首任主任的有18家。奪權的黑、魯、黔、晉四省不久亦由軍區或駐軍領導同志接任主任;由地方領導干部擔任首任主任的有6家——筆者注)。河南是屬于各派奪權都奪不下來,文斗加武斗,軍隊支左也解決不了。中央只好把河南各派代表,包括省黨政軍領導干部,都調到北京來解決的,一切是非結論與人事安排,都是由中央決定的。”(引自紀登奎《1984年6月30日整黨會的檢查報告》)

盡管劉建勛已經“站出來”恢復工作,但在重病中被趕出鄭州醫院、流落到北京老戰友高惠如(原化工部部長彭濤夫人)家中避難的妻子陳舜英,因為受到“十大總部”連續三次組織大規模“進京揪劉建勛”的強烈刺激,患上了嚴重的精神病,那時正在北京的醫院救治。

作為一個共產黨員、一個黨的領導干部,黨的決定就是命令!

“黨的利益在第一位”(習仲勛語)。

劉建勛根本無暇顧及自身的安危和老妻的重病。

8月1日,黨中央和中央軍委調整了河南省軍區領導成員,劉建勛任第一政委,王新任第二政委,張樹芝任司令員。

2日,黨中央批準成立河南省革命委員會籌備小組,劉建勛任組長,王新、紀登奎任副組長。

8月9日,劉建勛乘飛機返回鄭州,開始了他在中原大地上最后十一年的拼搏。與六年前來到河南解決“信陽事件”相比,這十一年,如果用《紅樓夢》中“一年三百六十日,風刀霜劍嚴相逼”比喻,毫不為過。

2、楊成武將軍在黨中央解決河南問題時都做了什么?

那時,楊成武將軍除了負責處理中央軍委的日常事務外,還要協助周恩來總理解決包括河南在內的幾乎全國各地的派性武斗、部隊支左等大量艱巨復雜的問題。

繁忙之中,他曾在半夜時分,直接給毛澤東主席寫信,提出具體的解決方案和建議。

由解放軍出版社出版發行的《楊成武年譜》中,就披露了下面一個例證。所涉重要細節是過去從未公開的。

【《楊成武年譜》】

現完整抄錄于下:

1967年6月26日24時,(楊成武)寫信給毛澤東,稱:為了有助于解決河南問題,擬將駐河南的野戰部隊(高炮師、工程兵師、野戰炮兵師)及2個獨立師、第八步兵學校校長、政委及省軍區副司令員、副參謀長、政治部主任等19名干部,調來北京,向他們做些工作,以上大多數同志的觀點與省軍區何運洪不一致。以上建議,已報經林、周同意。遵照林指示,報請您批示。27日,毛澤東批示:退楊成武同志,照辦。30日,呈林彪、周恩來、聶榮臻、葉劍英、汪東興及中央文革小組成員閱。(引自張子申主編《楊成武年譜》,解放軍出版社2014年9月出版發行)

從中可以看出,第一,當時駐河南的野戰部隊、軍事院校和省軍區領導干部中“大多數同志的觀點與省軍區何運洪不一致”,即不同意“省軍區只保一個趙文甫”(毛澤東4月23日批示中提到的話)的看法和作法。第二,除毛、林、周外,聶榮臻、葉劍英等老帥們對中央解決河南問題的進展過程也是了解的。

另外,還有紀登奎、劉建勛后來分別向黨中央的書面報告為證:

紀登奎在整黨會上的對照檢查報告里寫道:“在六七年冬至六八年國慶約有近一年的時間,省里分工我和軍區領導人負責解決‘老大難’地區和大型廠礦企業問題。我經常處于第一線,解決南陽、安陽、周口、許昌、洛陽、鶴壁等地區及幾十個‘老大難’縣,和洛陽幾個大型廠礦問題。解決辦法,首先是制止武斗,收交(繳)槍支,停止雙方互相攻擊。然后,搞大聯合,三結合。在當地支左部隊支持下,武斗暫時制止了,槍也收交(繳)了,局勢暫時穩定下來了。”(引自紀登奎的報告原文)

后來,紀登奎在劉建勛生前最后一次給中紀委暨黨中央報告的批注中也寫到:“……發生了搶槍事件(后),劉建勛召開緊急會議,很快又下令把槍收交(繳)了。把槍全部收了。收了槍,確是事實。”

其中 ,河南處理開封化肥廠武斗的作法,對堅決、迅速解決搶奪槍械、派仗武斗起到了震懾和標桿作用。

紀登奎寫道:“河南制止武斗,收繳槍支的事,大部分地區和單位,都是派紀登奎和軍隊支左部隊一道去辦的,而且做的是成功的。這是河南人民人所共知的。我對文攻武衛問題,曾向中央寫過詳細的說明”。(引自紀登奎《劉建勛給中紀委暨黨中央的信和紀登奎加寫的批注》,可詳見《劉建勛 陳舜英畫傳》,中國展望出版社2013年7月出版)

劉建勛對處理開封化肥廠武斗的過程,曾詳細回憶說:

“……如何處理好這事,我們還得到了周總理的明確指示。總理辦公室來電話,傳達了總理指示:‘要和平解決’(大意)。我們立即向守廠工人廣播了總理的這個指示……又讓空軍十三師師長王洪智同志到工廠去做說服工作。經過幾次說服,……他們表示愿意放下武器。王洪智同志就帶一軍的一個團,(未帶子彈)從這個門進去繳了他們的槍,沒有發生任何武裝沖突。”

由于王洪智正確、機智地執行了周總理的指示,他在事后曾受到周總理的當面表揚。還有人稱其為英雄“楊子榮”。

河南省軍區的王才貴副司令(老紅軍)和省計委主任的馮光(老干部)都曾經臨危不懼、深入一線。他們的身上被造反派捆滿手榴彈卻毫無懼色,最終成功制止武斗,避免了人員傷亡和財產損失。

省軍區副司令東傳鈞、工程兵駐豫某師師長王輝等軍隊領導同志都堅決執行了黨中央和中央軍委的指示,為消除派性、平息武斗、恢復穩定、發展生產作出了貢獻,時至今日仍被當地干部群眾懷念。

在此期間,省軍區各級干部和駐豫部隊指戰員克服了許多艱難險阻,付出了巨大努力。由此可見,楊成武將軍等我軍高級領導干部在其中的組織、指揮作用絕對不可小覷!

正是由于黨中央、國務院和中央軍委的堅強領導,加上河南省黨政各級領導干部、全省解放軍指戰員和廣大人民群眾的共同努力,才使得河南省的武斗在全國各省市自治區中,相對規模小、烈度輕、次數少、結束早。

據河南省在“兩案清查”后向中央報告,“文革”期間,河南省在武斗中死亡約一千四百余人。

而與河南同屬中南局的某地,人口的總數、密度均遠低于河南。負責處理該地“文革”遺留問題的領導韋某某就親口告訴一位太行老同志陶某某說:“據統計,死亡者有名有姓的有86000人。”韋某某隨后當面“請教最佳的處理辦法……老同志(陶某某)從一個政治家的高度對我說:處遺問題要宜少不宜多,宜寬不宜嚴……按照他的建議,后來黨委很好地處理了這個歷史遺留問題。”

作為首都南大門的河北省保定地區的武斗,則持續到1978年下半年才最終徹底解決。

震驚國內外的云南省蒙自縣沙甸慘案發生于1975年7月。

吳德伯伯在晚年曾經多次向筆者講述:當時華國鋒通過吳德數次面見葉劍英元帥,表達了反對動用武力的意見。但他們三人的良好愿望還是落了空,采取軍事手段解決的電報還是簽發了,結果造成了重大的人員傷亡。(詳見《劉建勛 陳舜英畫傳》)

【《中國共產黨歷史 第二卷》上下冊】

在《中國共產黨歷史 第二卷(1949-1978)》上下冊中,就有關于偉大的中國人民解放軍在那個特殊年代發揮巨大作用和重要意義的定論性表述。

字里行間,隱含著無數像楊成武將軍一樣的軍界元戎和基層官兵的豐功偉績。

毛澤東南巡中認真聽取了河南同志們的意見

1967年9月22日,楊成武將軍陪同南巡路過河南的毛澤東主席接見了劉建勛、紀登奎、王新等人。他們都直言不諱地表達了對武斗的反感和對時局的擔憂。

劉建勛說:“現在少數人打、砸、搶,叫戰團”,“現在武斗動槍,原來民兵那一派有槍,不光是大刀、長矛”。紀登奎說:“鄭州每天都抓人,打死人、打傷人。”王新也插話:“解決武斗根本辦法是教育。”

毛澤東聽后表示要發槍,說:“這邊也武裝起來。武裝起來有兩個可能,可能打,也可能不一定打。發了槍可能不打。武裝起來,他就不敢動。”

劉建勛聽后馬上提出異議:“都武裝起來,會打起來的。”

毛澤東接著說:“一反對二不怕。聽說你們河南形勢很好么。按你們說的,不是問題很嚴重嗎?……”(引自劉建勛《給中紀委暨黨中央的信》,及《河南省志》和《河南省大事記》等)

感到毛澤東對“形勢很好”的印象產生了疑問,劉建勛立即就勢乘機地向領袖反映了江青提出“文攻武衛”所造成的惡果。

其實,早在劉建勛、紀登奎、耿起昌等人參加中央解決河南問題的過程中,當剛剛聽說江青提出“文攻武衛”的口號時,他們就曾私下交換過意見,均表示不贊成。

紀登奎在給中央的報告中寫道:“我記得1967年6月中旬的一天,耿起昌問我,你知道有人提出‘文攻武衛’的口號嗎?你贊成嗎?我說,我不贊成。耿說,我也不贊成……我是在一次中央領導同志接見河南代表時聽江青講的。(時間大約在七月)……在江講話后的一天,我到劉建勛同志那里說起江(青)講話的事……劉和我都不清楚這件事。但江(青)講后,老實說,當時也不敢表示疑異。”

但當他們返回河南的這兩個月里,殫精竭慮,疲于奔命,最大量、最頭痛的難題就是對付武斗、搶槍。置身于風口浪尖上的最前沿,他們都感同身受地看到了江青講話所帶來的危害和混亂。

這次,劉建勛終于找到了代表大家向領袖當面陳詞直抒的機會。

接下來的細節是根據楊成武將軍晚年回憶,由他的老秘書張子申執筆在《楊成武傳》中寫到的。比前文引用的劉、紀上報黨中央的格式化記述方式在內容和風格都另具特色:

“在離開武漢返回北京途經河南鄭州時,毛澤東召見了河南省領導劉建勛、張樹芝等人。劉建勛在匯報形勢時,氣憤地說:‘我們搞大聯合,有人搞大分裂。特別是康生、江青同志提出文攻武衛之后,武斗搞得很厲害。打起來就分不清誰攻誰衛了,都說是武衛……’”

毛澤東隨即調聽了江青關于“文攻武衛”的九五講話錄音。

聽罷該錄音“之后,毛澤東站起來,再次重申:

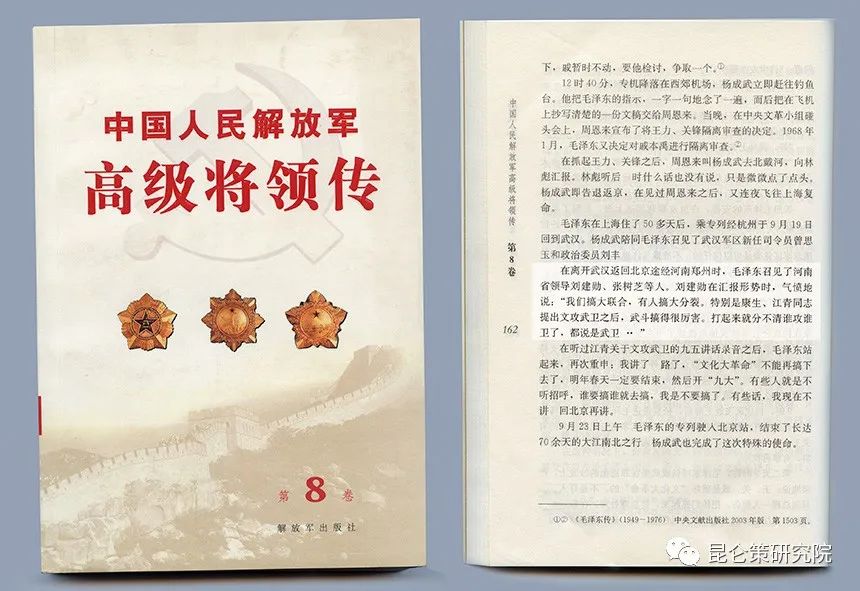

我講了一路了,‘文化大革命’不能再搞下去了,明年春天一定要結束,然后開‘九大’。有些人就是不聽招呼,誰要搞誰就去搞,我是不要搞了。有些話,我現在不講,回北京再講。”(引自張子申著《楊成武傳》和《中國人民解放軍高級將領傳》第八卷)

【《中國人民解放軍高級將領傳》第8卷和其中“楊成武傳記”中楊成武關于劉建勛向毛主席匯報江青、康生煽動武斗的回憶。】

另據《河南省大事記》記載,在聽取劉建勛等人的匯報后,“毛澤東主席表示贊成河南發展大聯合,制止武斗的做法。”

正是在毛主席的指示鼓舞下,河南省的領導同志們加快了工作步伐,其中也得到了省軍區及解放軍駐豫部隊的積極支持和大力幫助。

“到1968年初,全省70%左右的領導干部被解放出來,相當一部分參加了‘三結合’的革命委員會。據一份資料顯示,省直機關66個單位,共有廳局長以上干部393人,已解放284人,占72%,其中第一把手31人。”這與那時不少省市自治區的革命委員會中,軍代表居多且基本擔任第一把手的情況大為不同,形成了明顯對比。

同時,全省有不少的勞動模范、先進典型也陸續進入了各級革委會。

1968年1月27日,“河南省革命委員會成立。劉建勛任主任,王新、紀登奎、耿起昌、楊力勇(一軍政委)任副主任”,“鄭州市革命委員會也同時成立。”

《黨史二卷》寫到:“革委會的成立,畢竟在一定程度上結束了‘文化大革命’前期的大動亂局面,填補了國家和地方權力的真空半真空狀態,承擔起組織工農業生產和管理社會生活的責任,使國家的各項工作有可能逐步恢復和展開。”

在全國29個省市自治區中,河南省革命委員會的成立時間排在第12名。如除去早期幾個奪權成立革委會的省市不計,在黨中央隨后通過各方談判的方式解決的余下省市自治區中,河南省革命委員會的成立時間則名列第7,明顯靠前。

1968年8月10日,省革委成立不到7個月后,“在鄭州召開群眾大會,宣布撤銷‘河南二七公社’、‘開封八·二四’、‘河南省革命造反派總司令部’3個全省性的跨行業群眾組織。”自此,這三個“文革”初期活躍了約一年半時間的群眾組織,正式退出歷史舞臺。(引自《河南省大事記》和《河南省志第二卷》)

除此之外,河南省在各級革委會的成員組成、干部選拔和黨員發展等問題上,都有自己的獨特思路和做法。

按照當時中央要求,革命委員會中應安排若干革命群眾代表擔任副主任。

在下列兄弟省的省級革命委員會中,群眾組織代表擔任副主任的情況為:湖北省3人,其中學生1人;陜西省7人,其中學生3人;四川省9人,其中學生2人;湖南省2人,其中學生1人。

而河南省的做法卻相當不同。在省革命委員會副主任中,只各有兩名地方和軍隊領導干部。余下應由1-2名革命群眾代表擔任副主任的職位上始終“暫缺”,而且這種“暫缺”狀態直至“文革”結束。這在全國范圍內實屬罕見,從中能夠反映出劉建勛、紀登奎等人的深意。

另據不完全統計的河南省的地(市)縣級77個革命委員會中,有48個革委會的群眾代表副主任職位空缺。而學生頭頭擔任縣革委副主任職務的僅有4個縣。

1973年,根據中央部署,河南省也提拔了一批年輕干部。其中既有“二七公社”派的代表,也有“河造總”和“十大總部”的成員,他們基本都是擔任所在基層單位的副職。所以當時河南才會流傳“新干部都姓副”的說法。而全省各地區、各部門的正職大都由老干部擔任,這就從根本上保證了黨政大權不致旁落,成為那些年河南基本穩定和持續發展的決定性因素。

紀登奎在晚年曾與其子紀坡民談到:為了更廣泛地團結各派群眾,進一步消除派性,他和劉建勛、王新、耿起昌等商定,要允許“十大總部”下屬組織的代表參加基層單位的“三結合”,以求達到團結大多數的目的。這也為穩定河南全省的局勢,迅速恢復生產和生活提供了保證。

實際上,這是有悖于當時中央領導同志交待河南的具體指示精神的。

但是,在歷史上,這卻是站得住腳的。

下面,允許筆者講點當年這方面的逸聞軼事,松弛一下吧。

那就從李稚農晚年生動詳實的回憶開始:

李稚農原名李月珍,鄭州大學學生。“文革”初期,她參與起草了鄭州大學21人簽名貼出的《炮轟劉建勛》大字報,是“鄭大戰斗師”的主要發起人和組織者,后在蘭考縣勞動鍛煉,因為表現突出,受到貧下中農的贊揚。大隊黨支部書記王發祥雇農出身,文化程度不高,有意培養她入黨甚至接班。就讓大隊的會計代筆,給劉建勛寫信,如實反映了她的情況和自己的想法。

【河南郟縣的廣闊天地公社歡迎知青】

劉建勛看信后非常高興,聽到有人揪住說李月珍曾經是“老保”時,就在該縣的縣委常委會上表態道:她“一是政治品質好,二是有人民性。”

2013年底,古稀之年的李稚農深情回憶說:

“是劉書記的一句話,保住了我一條命!后來劉書記、紀登奎、張樹芝等省委領導同志多次接見我……在省委的三級干部會上,劉書記、紀登奎點了盛婉、彭學敏和我的名,讓我們都參加了當時的‘大聯合’。劉書記在住院時,與張樹芝司令員一起找我談話,給我提了三條希望。其中第三條就是要好好學習,將來為社會效力……

他介紹我可以先看看《資本論》,我回答說:太厚了。劉書記又說,他有兩套資治通鑒,一套是他搞學生運動被校方開除后,跑到北平時,在地攤上用16塊(?記不準了)‘袁大頭’買的線裝本,幾十年來一直帶在身邊;另一套是建國后印的,字大而且還有注釋,讓我任選一套,要送給我。我考慮到他年紀大了、視力不好,就選了線裝本。后來劉書記專門請平頂山市委第一書記張成國把線裝本的《資治通鑒》一套60冊捎給了我。”

至于李稚農在回憶中提到的盛婉,則是鄭州國棉二廠的一名童工出身的著名勞動模范。黨的九大上,劉建勛向周總理反映了她的情況。之后,劉建勛就巧用“傳達周總理的指示”的辦法,很快將其“解脫”了。在1973年9月召開的全省第七次工會代表大會上,盛婉被選為省工會的副主任,而絕非后來有的文章所載,是六年后的1979年12月才擔任省總工會副主席的。

至今河南還廣為宣傳的鄭州鐵路局鄭州客運段“三八女子乘務組”就是河南省委和省革委在當年樹立的“大聯合”先進集體典型之一。

【當年的“三八女子包乘組”成員合影】

除了李稚農和盛婉兩位“名人”的故事,當年大批走進部隊農場的大學生們所經歷的“戀愛”故事,似乎也不可不提。

河南省革委為了實現各派群眾的真正聯合,想方設法采取種種措施,修復“文革”初期打“派仗”造成的惡果,對于涉及到群眾切身利益的“小事瑣情”,并沒有掉以輕心,更沒有不聞不問。

劉建勛及時發現、化解大學生們的婚戀難題,即是另外一例:

1968年的夏秋之際,“文革”進入“斗批改”階段,有大批初中、高中的知識青年上山下鄉。

9月份以后,又有大批來自省內和外省市的大專院校學生們下放到解放軍各軍墾農場鍛煉。

【1968年8月24日,劉建勛等到火車站歡送首批插隊知識青年,與他們握手話別。】

當時他們的“工資由總后系統支付,政治待遇宣布為副排級。”他們都到了“男大當婚、女大當嫁”的年齡。可有人卻規定了“四不準”政策,即不準男女接觸,接觸了不準談戀愛,戀愛了的不許結婚,結婚了的不準同居!有人還因為“違規”甚至受到了處分。

到了1969年8月,同學們對軍營生活已經適應,卻對“四不準”始終耿耿于心。

恰逢其時,兼任武漢軍區政治委員的劉建勛來到平頂山的8212部隊(炮兵第二師)農場視察,他看望、接見了全體學生。

會后,劉建勛又專門把學生干部們都留了下來。他痛快地講:“有什么意見,說吧!”

于是,學生干部們就七嘴八舌講開了。說得最多的,意見最大的,居然是現在的年輕人想都想不到的關于“‘性’的‘四不準’!”

在與學生干部座談結束后,劉建勛就故意當著部隊領導的面,問農學院的武彩霞:“小武啊,想不想小范啊?”小武大大咧咧地回答:“想啊!”小范是其未婚夫,在比鄰的葉縣“住隊”(當時直接在農村生產隊勞動的另一種鍛煉形式——筆者注)。劉又問:你想不想去看他呀?我要去葉縣。

【下鄉知識青年參加勞動】

小武心領神會地回答:“想去看,但師長不叫去!”

劉建勛就扭頭問師長:“我要去葉縣,你讓不讓小武也一起去呀?”

師長只好說:“我沒有意見,聽劉政委的!”

結果,武彩霞就坐劉建勛的車到葉縣去了。

這一來一走,劉建勛是希望部隊的領導要注意“再教育”中的有關政策。此后,軍墾農場的“四不準”就形同虛設了。(引自我國著名水利史專家徐海亮的回憶文章,及漂木著《軍墾農場里的“性” ——大學生“再教育”中的“四不準”》,武彩霞著《軍營生活的回憶》等文章)

中國人自古看重“婚喪嫁娶”、“視死為大”等民風民俗。當時,河南省領導在對待學生們關于此類訴求時,也是寬容和理解的。

某位大學生組織“頭頭”的父親亡故后,因他是老人50歲時生的長子,要求回家處理喪事。農場領導卻不同意。情急之中,他先找到前文提到的王輝(時任省軍區副司令、鄭州市革委會主任),后通過王輝又找到了劉建勛。劉、王二人了解具體情況后,批準其返鄉奔喪,還專門讓省革委的政工組給出具了證明。

此事令年近八旬的這位老大學生至今念念不忘!

聽到這個故事,筆者不禁聯想起鄭板橋的詩文:“衙齋臥聽蕭蕭竹,疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏,一枝一葉總關情。”

資料還顯示,河南省在1967年至1976年的十年間,發展黨員數量僅在全國29個省市自治區中排名第十位。在“文革”結束后的“揭批查”中,全國共清除黨員13萬人。當時的河南省委卻違背1978年12月中央組織部向全黨發出的文件精神和政策規定,單方面清除了所謂“對立面”一派的黨員10萬6千人,占到全國清除黨員總數的81.54%。

1969年6月1日,毛主席在鄭州的專列上對劉建勛、紀登奎說:

“河南解放老干部多,好。都在原來的地方工作不好,要搬搬家。軍分區、人武部干部,互相對調,這個辦法好,這是河南發明。”

關于毛主席表揚“河南解放老干部多”的話,他曾先后三次提及。在《毛澤東年譜》和《毛澤東傳》里均有記載,在此無需多語。

借用仙逝不久的全國政協副主席錢正英阿姨的一段話,請讀者共享共思吧。

約十二年前的2011年4月27日,錢正英阿姨在家中與筆者夫婦交談時,她就非常感慨地說道:

“‘大躍進’時期,河南挨整的那批干部是正確的,后來就是靠的他們救災度荒。‘文革’中還是靠的他們堅持工作……”(引自《劉建勛 陳舜英畫傳》第181頁)

劉建勛、紀登奎遵從周總理指示安全轉送楊將軍

1968年3月下旬,楊成武將軍受誣蒙冤,被撤銷了代總長、軍委常委兼副秘書長等所有職務。

筆者至今記憶猶新,當時作為一個剛入伍的“新兵蛋子”,當聽到楊成武將軍等人所謂“反對毛主席、黨中央”的“楊、余、傅事件”傳達時,是何等的驚愕和詫異!

3月22日晚,楊成武將軍被帶到人民大會堂的福建廳。盡管已是深夜,此時此處卻燈火通明,宛如白晝,“里面坐著二三十人”。他懷著疑惑和憤慨走進了大廳,被安上三條“罪狀”。他想要為自己申辯,卻被剝奪了說話的權利。

會后,楊成武將軍不解地問周總理:“總理,這到底是怎么回事啊?這些罪行哪里來的?”

周總理關切地說道:“成武同志,你先不要著急,生病了要好好休息,你的問題終究會搞清楚的,不要急。”

在《楊成武將軍訪談錄》中,將軍還回憶說,是林彪親自宣布的“中央決定”,而周總理說的卻是:“毛主席那里來電話講,不要揪斗楊成武,楊成武有病,要他去休息。有錯誤可以檢查。”

隨即,楊成武將軍先后被關押、監禁在武漢、洛陽、開封、侯馬等地,時間長達6年之久。

在由張子申主編、解放軍出版社2014年出版發行的《楊成武年譜》中的史實資料,對黨史部門和我們后人了解、研究楊成武、紀登奎、劉建勛和王新等人在此期間的情況不無益處。

《楊成武年譜》中清楚地記載著:

“1971年1月22日夜間,林彪死黨(經詢張子申,系指時任河南省軍區第二政委的王新——筆者注)借口周恩來關于辦‘學習班’的指示,將楊成武子女強行押往河南滑縣第五十四軍農場……”

一年零七天后的“1972年1月29日14時許,楊毅(楊成武的大女兒)被迫害致死。”

2月初,得知了這個消息,“周(總理)預感到楊(成武)面臨著更大的危險,為了保護楊及其全家,他采取斷然措施,命令公安部派出兩支小分隊,分別到開封和滑縣,撇開王新、彭鐸(楊成武專案組組長,時任河南省軍區政治部保衛處處長——《楊成武年譜》原注)一伙,迅將他們全家轉移出來。”

緊接《楊成武年譜》上段的記述后的自然段是:

“△(該符號原文中就有,同指1972年2月初——筆者注)河南省委的劉建勛得知要秘密轉移楊成武夫婦的消息后,立即找到紀登奎商量,并通過鄭州鐵路局安排了比較暖和的一趟列車,以免他們在途中受凍。列車通過風陵渡轉向南同蒲路,到達山西侯馬,住進了當地駐軍安排的小院。”

又過了約兩年半的時間,黨中央正式宣布了為楊成武將軍平反的決定。(引自張子申主編《楊成武年譜》)

父親劉建勛和紀登奎叔叔在世時,我沒有聽到他們二人提及有關轉送楊成武將軍過程的一句話。我相信,那是因為多年來他們所養成的保密觀念使然。也是因為在那風雨如磐中,他們和許多在第一線艱難工作的領導干部一樣,都有過太多類似的經歷或故事。

可是,往事并非如煙,歷史終究永存!

我從張子申大哥提供的《楊成武將軍訪談錄》(中國文聯出版公司出版發行)中還看到了那段沉重歷史的片段印記,自認為應該寫進此文,以誌不忘!

【紅軍時代的楊成武將軍】

下面,即楊成武將軍在接受訪談時的親口所述:

楊成武將軍回憶道:那時“‘專案組’為我們一家制定了種種‘讓你死不了,也活不成’的清規戒律……”

1970年冬,經過兩年多的監禁生活,楊將軍年愈八旬的高堂老母臨終前呼喚著“孩子,我真想吃……吃一個雞蛋啊!”這是多么微不足道的要求啊,然而卻使我(楊成武將軍)為難的低下頭,我的心都碎了……可是,那個叫彭鐸的專案組頭頭,聲色俱厲地說:“沒有雞蛋賣,有病就看病,吃什么雞蛋!……”

當天夜里,楊將軍的母親被拉走……七八天后,女醫生帶回一個木盒,冷冰冰地對我說:“這是她的骨灰。”

楊母“患什么病,何時去世的,醫院里沒有任何記錄或報告。”

楊將軍的妻弟趙晶溪只是北京部隊262醫院的一名普通醫生,就因為拒絕揭發,便被裝進麻袋毒打,逼得只好絕食。最后是“將他的糞便再從嘴里灌進去,手段極其殘忍,一直到迫害致死。”

楊將軍的大女兒楊毅(易生)系當年抗日軍民用生命和鮮血保護下來的革命后代,時任空軍報社的編輯。在漫漫四年的監禁勞改中,她“被打得遍體鱗傷、慘不忍睹”,“每天要從事繁重的體力勞動,從來不讓吃飽飯。”

1971年“九一三事件”后,楊毅于次年1月29日突然死亡。年僅32歲。

而“‘專案組’崔登龍一口咬定易生是自殺”。當彭鐸、崔登龍報告北京并提出“馬上火化”的建議后,周總理敏銳地感到其中必有緣故,立即指示:“用棺木安葬。”

楊毅后來被平反、昭雪。遺骸火化時,發現其身上除多處傷痕外,單是肋骨就斷了6根。法醫鑒定結論為:“外傷致死”。這才終于解開了所謂的“自殺”之謎。

“在百忙之中,周總理先后批示過3個有關楊毅問題要妥善處理的文件。最后一個文件,竟是在重病躺在病床上,叫鄧穎超念給他聽后簽發的……”

“易生(楊毅)罹難后,河南滑縣人民自發地為她造墓刻碑。她的生命是人民給予的,也永遠安息在人民的懷抱之中。”

后來,楊將軍的二女兒楊俊生“寫給毛主席的一封信,通過葉劍英轉給了毛主席。主席接到信后,批給中央政治局,說:看來,楊成武是個冤案。”

在政治風暴來襲時,會有人一涌而上、推波助瀾;會有人挾嫌報復、落井投石;會有人袖手旁觀、見死不救,但更多的共產黨人選擇的卻是古道熱腸、見義勇為、傾力襄助、出手救援。

即便是在這樣的困境下,楊成武將軍對共產主義事業、對毛主席的無限忠誠從未有過動搖。

他一再告訴妻子、孩子和看守:“毛主席了解我,要相信毛主席”,“要相信黨,相信毛主席,總有一天,一切都會恢復如常的……”

1974年5月22日,黨中央命人將楊成武、趙志珍夫婦接回北京,直接送往北京醫院住院療養。當天,中央辦公廳主任汪東興向將軍夫婦傳達了毛主席的指示:“楊成武,我了解。之前都被別有用心之人搞錯了。”

【楊成武將軍夫婦戰爭年代戎裝照】

此后一個月內,將軍的孩子們也被接回北京,跟父母團聚。

同年7月31日,周總理等中央領導同志在北京的三座門接見了楊成武等人,由周總理親自傳達了在不久前召開的八大軍區司令員對調會議上,毛主席所當眾明確地再三地做自我批評的話。

其中有這么幾段:

毛主席說:“楊、余、傅都要翻案……我聽了一面之詞,所以犯了錯誤……有許多問題,我聽了一面之詞,就是不好,我向同志們做自我批評。”

接下來,毛主席又特意背誦了英語單詞self- criticism(“自我批評”),并再次說道:“我向同志們作自我批評。”

“接見結束后,周恩來叫住楊成武,又在小會議室里談了很長時間,并推心置腹地告訴他:‘你出來工作的事,我寫了三次報告都不行,最后一次,主席發了脾氣,才讓你出來的。’”(引自張子申主編《楊成武將軍訪談錄》、《楊成武年譜》,以及《今日頭條》刊登的相關文章)

【楊成武將軍的晚年照】

最后,想再說點筆者所知道的那時有關老干部解放的若干情況。

筆者根據查閱毛澤東、周恩來和李先念等傳記、年譜等文獻資料和不少的回憶文章,自“九一三”以后,毛澤東主席就十分重視干部政策的落實,僅他老人家在1972年重病期間所作的重要批示中,絕大部分都是關于解放老干部的。

【《周恩來年譜》】

周總理在1973年3月主持召開了政治局會議,專門研究落實干部政策和干部處理問題,根據他的意見,最后,通過了一個“先易后難”的方案,經政治局討論后并報毛澤東批準。

【《李先念生平與思想研究》】

國務院副總理李先念在批示落實一批部級干部政策時,還曾作過具體且重要的四點指示。他本著“堅持實事求是,對人的處理要持慎重態度”的原則,提出:

“有的叛徒,回頭革命以后,又做了幾十年工作,叛徒性質不能改變,黨籍必須開除,但身體好,還能工作的,可以分配適當工作。身體不好的,可以養起來。”

截止到1975年,在由國務院直接管理的副部級以上計505名干部中,僅剩12名沒有分配工作。當然,在當時歷史環境下,有的組織結論和工作分配也不盡合理、公正。他們中有的人是因為歷史問題尚未徹底查清,而有的人確系貨真價實的革命叛徒。

回望過去,歲月崢嶸。我們依舊會像我們的先輩們那樣,銘記歷史,不忘初心。

僅以此文懷念敬愛的楊成武將軍和先輩們!

(作者系老一輩革命家、原中共河南省委第一書記劉建勛之子;來源:昆侖策網

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號