2021年11月28日是恩格斯誕辰201周年。本文是黎巴嫩左翼思想家、倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS)發(fā)展研究系教授吉爾伯特·阿卡寫(xiě)于2002年的一篇紀(jì)念文章,原載于《國(guó)際社會(huì)主義》期刊(International Socialism)。

“看來(lái)我們要把研究行動(dòng)的偉大著作歸功于致力于行動(dòng)的人。由于命運(yùn)的羈絆,他們無(wú)緣于榮耀加身。這些杰出人物不僅善于行動(dòng),也善于抽離于行動(dòng)之外。因此,他們不僅能夠認(rèn)識(shí)到士兵或政客們所受的束縛與約束,也能夠客觀地(冷靜地,而非漠不關(guān)心地)觀察吊詭的命運(yùn),俯瞰無(wú)人可掌控的社會(huì)力量之間那不可預(yù)見(jiàn)的博弈。”

上述文字選自雷蒙·阿隆(Raymond Aron)獻(xiàn)給克勞塞維茨及其后繼者們的著作[1]。我們可以一字不差地用這些話來(lái)形容弗里德里希·恩格斯。

“將軍”

事實(shí)上,卡爾·馬克思的這位密友在年輕的時(shí)候,曾在軍事領(lǐng)域有著短暫而果敢的實(shí)干經(jīng)歷。1841—1842年,他曾經(jīng)在柏林炮兵部隊(duì)服役。當(dāng)時(shí),他利用當(dāng)列兵時(shí)的閑暇,去旁聽(tīng)謝林的哲學(xué)課程,同時(shí)開(kāi)展他那青年黑格爾派的批判。這次服役經(jīng)歷使炮兵軍士(下士)恩格斯有信心投身到1848-1849年德意志革命,首先是在他的家鄉(xiāng)愛(ài)北斐特(1849年5月)。但是,恩格斯很快就被驅(qū)逐出去,因?yàn)槿藗儞?dān)心像他這樣的“紅色分子”會(huì)擾亂當(dāng)?shù)氐墓舶踩?849年6-7月,恩格斯加入巴登及普法爾茨的起義軍。后來(lái)在普魯士軍隊(duì)的攻勢(shì)下,恩格斯與殘余部隊(duì)流亡到瑞士。

在行動(dòng)中,恩格斯對(duì)起義者的命運(yùn)不抱任何幻想。他亦無(wú)意于謀取起義隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),認(rèn)為這樣做是對(duì)革命的諷刺。不管如何,恩格斯表現(xiàn)出了行動(dòng)者的勇氣,不希望看到共產(chǎn)主義者被指控是一群懦夫(馬克思與恩格斯在那時(shí)已經(jīng)是共產(chǎn)主義者的勇敢模范):“無(wú)產(chǎn)階級(jí)的黨在巴登-普法爾茨軍隊(duì)里的力量相當(dāng)強(qiáng)大,特別是在志愿軍團(tuán)里,例如在我們這一隊(duì),在流亡者軍團(tuán)等等。這個(gè)黨敢于對(duì)一切其他黨派這樣說(shuō):誰(shuí)也無(wú)法對(duì)無(wú)產(chǎn)階級(jí)的黨的任何成員提出絲毫的責(zé)難。最堅(jiān)定的共產(chǎn)主義者也是最勇敢的士兵。”[2]

在參戰(zhàn)中,恩格斯也希望增進(jìn)自己對(duì)軍事問(wèn)題的了解,他在《新萊茵報(bào)》編輯部里已被認(rèn)為是軍事問(wèn)題上的專(zhuān)家。作為從事軍事評(píng)論的革命者,恩格斯在《新萊茵報(bào)》發(fā)表的文章集中在1848-1849年“人民之春”時(shí)期(譯注:指1848-1849年歐洲革命)。威廉·李卜克內(nèi)西提到恩格斯討論匈牙利的文章被認(rèn)為是“出于匈牙利軍隊(duì)某高級(jí)指揮官之手”。[3]無(wú)獨(dú)有偶,十年后,當(dāng)恩格斯所寫(xiě)的小冊(cè)子《波河與萊茵河》(1859年)與《薩瓦、尼斯與萊茵》(1860年)在柏林匿名出版時(shí),這些著作被認(rèn)為是出自一些不想被曝光的普魯士軍官之手。[4]

恩格斯對(duì)軍事問(wèn)題的關(guān)注并非僅僅出于個(gè)人的愛(ài)好。他之所以深入研究軍事問(wèn)題的各個(gè)方面,是因?yàn)樗艿搅四撤N動(dòng)機(jī)的鼓舞,即決心服務(wù)他們自認(rèn)歸屬的工人階級(jí)。正是這種動(dòng)機(jī)激勵(lì)了馬克思極盡所能地研究政治經(jīng)濟(jì)學(xué)。馬克思準(zhǔn)備了批判的武器[5],而恩格斯則致力于對(duì)武器的批判。

1850年末,恩格斯開(kāi)始定居在曼徹斯特。此后他埋頭于系統(tǒng)性的閱讀,進(jìn)而對(duì)軍事戰(zhàn)略與軍事史都有了比較精深的了解。在做學(xué)術(shù)上的準(zhǔn)備工作時(shí),恩格斯始終堅(jiān)持鍛煉自己的體格,以便在合適的時(shí)機(jī)到來(lái)時(shí)能夠重返戰(zhàn)場(chǎng)。在恩格斯64歲那年,即馬克思去世一年半后,他在信中向一位擔(dān)心他身體近況的通信人說(shuō)明自己能夠還可以騎馬與服兵役。[6]在恩格斯去世后,威廉·李卜克內(nèi)西宣稱:“如果在恩格斯在世時(shí),又再次遇到一場(chǎng)新的革命,他將會(huì)是我們的卡諾,是引領(lǐng)我們走向勝利的軍隊(duì)組織者,是我們的軍事頭腦。”[7]恩格斯曾經(jīng)向德國(guó)社會(huì)主義運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)層稱呼自己是“黨的總司令部的代表”。[8]

但恩格斯無(wú)緣于實(shí)現(xiàn)這一“榮耀加身的成就”。他從未有機(jī)會(huì)實(shí)踐他設(shè)想的軍事計(jì)劃:包括他在1849年作為新手時(shí)制訂的計(jì)劃,以及當(dāng)22年后他成為公認(rèn)的軍事專(zhuān)家后,據(jù)說(shuō)是為法蘭西共和國(guó)政府量身打造的、用于抗擊普魯士軍隊(duì)入侵巴黎的軍事方案。他將自己精深的軍事學(xué)問(wèn)用于分析自己親歷的半世紀(jì)里頭的大多數(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)。恩格斯在倫敦報(bào)紙《派爾·麥爾新聞》(Pall Mall Gazette)上發(fā)表的關(guān)于1870-1871年普法戰(zhàn)爭(zhēng)的評(píng)論文章,引起了公眾與軍事專(zhuān)家們的強(qiáng)烈興趣(盡管他未能在戰(zhàn)場(chǎng)上親自檢驗(yàn)自己的觀點(diǎn))——他也因此被馬克思一家熱情地稱為“將軍”。在他生命的最后四分之一歲月里,恩格斯在自己的圈子里始終被保留著“將軍”的稱號(hào)。

軍事理論家

20世紀(jì)中葉以來(lái),尤其是在對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)技藝與戰(zhàn)爭(zhēng)史感興趣的圈子里,弗里德里希·恩格斯作為軍事理論家的聲譽(yù)得到了堅(jiān)定的認(rèn)可。然而,這種聲譽(yù)所依據(jù)的理由并非總是合理的。例如一些人看到了蘇聯(lián)軍事教條經(jīng)常表白一些用來(lái)粉飾自身的信念,便想證明恩格斯的思想是蘇聯(lián)軍事教條的先聲。話說(shuō)回來(lái),要想嚴(yán)肅地研究戰(zhàn)略的發(fā)展,就無(wú)法繞開(kāi)恩格斯。從愛(ài)德華·米德·厄爾(Edward Mead Earle)的經(jīng)典著作[9](其中由西格蒙德·諾伊曼[Sigmund Neumann]負(fù)責(zé)的一章專(zhuān)門(mén)研究馬恩,尤其是恩格斯)[10]到新近出版的杰哈德·沙利安(Gérard Chalian)的長(zhǎng)篇文集[11],再到以色列上校與教授杰胡達(dá)·沃拉克(Jehuda Wallach)的著作[12],恩格斯的思想貢獻(xiàn)獲得了認(rèn)可。

杰胡達(dá)·沃拉克將恩格斯的革命戰(zhàn)爭(zhēng)理論與風(fēng)格更為傳統(tǒng)的軍事論著區(qū)分開(kāi)來(lái)。作為這兩方面的專(zhuān)家,沃拉克言簡(jiǎn)意賅地評(píng)價(jià)了恩格斯的軍事論著:

“恩格斯重要的軍事著述迄今為止尚未得到完整的研究,這些著述涉及到戰(zhàn)爭(zhēng)科學(xué)的方方面面。恩格斯探討了組織與武器、工業(yè)革命時(shí)期戰(zhàn)爭(zhēng)技藝的發(fā)展、國(guó)際政治的軍事觀點(diǎn)、戰(zhàn)略與策略、將軍的指揮與素質(zhì)等問(wèn)題。他同樣地對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的未來(lái)發(fā)展作過(guò)一些預(yù)言(并且在‘一戰(zhàn)’經(jīng)受住了應(yīng)驗(yàn))。在許多問(wèn)題上,恩格斯比老兵們的見(jiàn)識(shí)還要精明。”

“恩格斯在討論西歐與西南歐軍事形勢(shì)的匿名文章中,起草了一個(gè)軍事計(jì)劃。這個(gè)計(jì)劃可謂是四十五年后的德國(guó)‘施里芬計(jì)劃’的藍(lán)本。恩格斯證明了為何一旦德國(guó)在與法國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)中采取這樣一種計(jì)劃,必然會(huì)遭遇失敗。他精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)了即將到來(lái)的世界大戰(zhàn)的持續(xù)時(shí)間、損失規(guī)模與結(jié)束條件。”[13]

對(duì)于熟悉恩格斯卷帙浩繁的著述里頭的軍事研究的人而言,恩格斯是19世紀(jì)無(wú)可爭(zhēng)議的杰出戰(zhàn)爭(zhēng)理論家之一。在研究恩格斯生活年代的軍事史時(shí),無(wú)法不參考他的軍事研究成果。然而,在當(dāng)前這個(gè)時(shí)代,在制訂戰(zhàn)略時(shí),無(wú)論是對(duì)于一般的戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)說(shuō)還是專(zhuān)門(mén)的革命戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)說(shuō),恩格斯的軍事研究成果是否仍有參考意義呢?人們尚未能非常肯定。恩格斯與他崇敬的克勞塞維茨一樣,并不是要?jiǎng)?chuàng)建一種完備的、無(wú)所不包的戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)說(shuō),僅是要評(píng)論戰(zhàn)爭(zhēng)與實(shí)際形勢(shì)在具體條件下的發(fā)展。[14]

既然恩格斯經(jīng)常強(qiáng)調(diào)軍事技術(shù)的狂飆式發(fā)展(一些武器“在投入使用前就已經(jīng)過(guò)時(shí)了”)[15],他又怎么可能會(huì)想著建立任何系統(tǒng)化的軍事學(xué)說(shuō)呢?

在思考戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí),恩格斯主要關(guān)注的不是他提出的有針對(duì)性的軍事建議(哪怕是關(guān)于“革命戰(zhàn)爭(zhēng)”),而是他對(duì)工人運(yùn)動(dòng)關(guān)鍵問(wèn)題的探討。這些關(guān)鍵問(wèn)題包括:對(duì)非革命戰(zhàn)爭(zhēng)的態(tài)度、戰(zhàn)爭(zhēng)與革命的聯(lián)系、不通過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)贏得革命的戰(zhàn)略可行性。用雷蒙·阿隆的話來(lái)說(shuō),在我們這個(gè)時(shí)代,工業(yè)強(qiáng)國(guó)之間的直接戰(zhàn)爭(zhēng)是“不可能發(fā)生的”,而且也不怎么受歡迎。因此,作為戰(zhàn)爭(zhēng)理論家與社會(huì)主義革命戰(zhàn)略家的恩格斯提出的觀點(diǎn),在我們這個(gè)時(shí)代仍未過(guò)時(shí)。正如下文將要簡(jiǎn)短地表明的:恩格斯關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)與革命的觀點(diǎn),不僅預(yù)示了人們?cè)?0世紀(jì)要處理的問(wèn)題,還有可能關(guān)乎到我們今后的時(shí)代。

對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的態(tài)度馬克思與恩格斯生活在世界發(fā)生深刻變化的時(shí)代:現(xiàn)代工業(yè)社會(huì)正在成型,工業(yè)文明擴(kuò)展到整個(gè)歐洲大陸,甚至輻射到大規(guī)模移民到達(dá)的海外土地。這個(gè)時(shí)代給地球留下了深遠(yuǎn)的影響,乃至仍然影響著我們當(dāng)下。在恰逢帝國(guó)主義世界體系成熟時(shí)期的那一代人中,有些人并不真正知曉這一體系是在幾時(shí)最終成型的。由此看來(lái),恩格斯是在這一歷史性轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段離世的。

因此,作為無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命理論家的馬克思與恩格斯意識(shí)到他們所處的時(shí)代在很大程度上仍處于歐洲資產(chǎn)階級(jí)社會(huì)轉(zhuǎn)型的收尾階段,此時(shí)的歐洲大陸尚未完全告別那漫長(zhǎng)的封建時(shí)期與農(nóng)業(yè)主導(dǎo)的時(shí)代。兩人經(jīng)歷的戰(zhàn)爭(zhēng)是這一社會(huì)轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)。誠(chéng)然,這些戰(zhàn)爭(zhēng)或多或少也是征服性戰(zhàn)爭(zhēng),并且是“一戰(zhàn)”這場(chǎng)巔峰級(jí)別的強(qiáng)盜戰(zhàn)爭(zhēng)的預(yù)演。1870年的普法戰(zhàn)爭(zhēng)非常明顯地體現(xiàn)出歷史性轉(zhuǎn)型年代的復(fù)雜性。對(duì)于德意志人而言,這不僅是一場(chǎng)防御性的戰(zhàn)爭(zhēng),是增進(jìn)德意志人內(nèi)部團(tuán)結(jié)的機(jī)會(huì)(在馬克思與恩格斯看來(lái),德意志的統(tǒng)一是進(jìn)步的偉業(yè),即使讓他們遺憾的是這一偉業(yè)是在普魯士君主制的庇護(hù)下執(zhí)行的),也是一場(chǎng)征服性戰(zhàn)爭(zhēng),阿爾薩斯和洛林的大部分地區(qū)落入了德意志人手中。因此,馬克思與恩格斯從客觀歷史意義的角度,修正了對(duì)他們所處年代的戰(zhàn)爭(zhēng)的態(tài)度。即便決定戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)程的政治并未發(fā)生變化,他們?nèi)匀粎^(qū)分出普法戰(zhàn)爭(zhēng)的主要參與者的兩面性:對(duì)于具有解放性的一面,即使不積極地支持,也應(yīng)予以消極的支持;對(duì)于具有壓迫性的一面,人們應(yīng)轉(zhuǎn)而支持反抗的一方。

事實(shí)上,這種思考方式反映了馬克思與恩格斯的共同見(jiàn)解。他們并不在意克勞塞維茨的著名觀點(diǎn),即不在意某場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是何種政治的延續(xù)(列寧比任何其他人都要關(guān)注這一觀點(diǎn))。相反,兩人關(guān)注的是戰(zhàn)爭(zhēng)體現(xiàn)出怎樣的根本性的歷史進(jìn)程。對(duì)于這兩位指出了意識(shí)形態(tài)虛假性的歷史唯物主義創(chuàng)始人而言,不應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)動(dòng)者的政治觀念來(lái)評(píng)價(jià)一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。從研究社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的立場(chǎng)出發(fā),馬克思與恩格斯把自己的判斷立足于戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)生產(chǎn)力解放的客觀影響上(消滅生產(chǎn)力發(fā)展的阻礙因素)。[16]由于當(dāng)時(shí)的勞工運(yùn)動(dòng)(尤其是在德國(guó))經(jīng)歷了前所未有的迅猛發(fā)展,馬克思與恩格斯將戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)勞工運(yùn)動(dòng)(最終的解放手段)的影響,作為評(píng)價(jià)戰(zhàn)爭(zhēng)的首要標(biāo)準(zhǔn)。從這一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,德國(guó)對(duì)阿爾薩斯—洛林的吞并,使馬克思與恩格斯從根本上改變了對(duì)歐洲腹地的戰(zhàn)爭(zhēng)與革命之關(guān)聯(lián)的評(píng)估。對(duì)阿爾薩斯—洛林的吞并,激發(fā)了德法兩國(guó)的沙文主義思潮,從而加深了兩國(guó)工人階級(jí)之間的敵對(duì)情緒。這場(chǎng)吞并孕育了一場(chǎng)新戰(zhàn)爭(zhēng)的可能性。而這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)將會(huì)把歐洲其余地區(qū)都卷入其中,各地的工人將會(huì)自相殘殺。

這就是所謂 “上帝已數(shù)算你王國(guó)的余日,要你的王國(guó)就此完結(jié)”(Mene Tekel Upharsin)。在1870年7月與9月,由馬克思與恩格斯起草的國(guó)際工人協(xié)會(huì)總委員會(huì)關(guān)于普法戰(zhàn)爭(zhēng)的兩篇宣言也提出了類(lèi)似的警告:“如果德國(guó)工人階級(jí)容許目前這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)失去純粹防御性質(zhì)而變?yōu)榉磳?duì)法國(guó)人民的戰(zhàn)爭(zhēng),那末無(wú)論勝利或失敗,都同樣要產(chǎn)生災(zāi)難深重的后果。”[17]宣言繼續(xù)指出:“……經(jīng)過(guò)短暫的喘息之后(德國(guó)將不得不)重新開(kāi)始準(zhǔn)備進(jìn)行另一次‘防御’戰(zhàn)爭(zhēng),但不是進(jìn)行那種新發(fā)明的‘局部’戰(zhàn)爭(zhēng),而是進(jìn)行種族戰(zhàn)爭(zhēng),即反對(duì)斯拉夫種族和羅曼語(yǔ)種族聯(lián)合勢(shì)力的戰(zhàn)爭(zhēng)。”[18]

此外,只要?dú)W洲列強(qiáng)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)并未達(dá)到這樣的技術(shù)階段,即尚未“走向極端”,并且尚未確如克勞塞維茨所說(shuō)的那樣會(huì)“徹底地使敵人滅絕”,那么它仍可被視作推動(dòng)社會(huì)發(fā)展的“暴力催化劑”。這是馬克思在《資本論》提出的觀點(diǎn),恩格斯在《反杜林論》予以采納。1870年普法戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)了瘋狂的軍備競(jìng)賽,無(wú)論從數(shù)量上看還是從破壞力上看,歐洲列強(qiáng)蓄積的戰(zhàn)爭(zhēng)工具都是驚人的。因此,在世界資本主義體系中心的歐洲爆發(fā)的全面戰(zhàn)爭(zhēng),日益成為毀滅性災(zāi)難的溫床,而非革命的導(dǎo)火索。換言之,即便從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這樣一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)終將引發(fā)革命,那也會(huì)是引發(fā)革命的最糟糕的方式。它的代價(jià)將會(huì)是令人發(fā)指的大屠殺以及社會(huì)生產(chǎn)力的嚴(yán)重破壞。

世界大戰(zhàn)的預(yù)言者恩格斯并非當(dāng)時(shí)唯一注意到以上變化的政治思想家。但是,我認(rèn)為與他同時(shí)代的其他人都沒(méi)能像他那樣全面地估計(jì)到我們所稱的“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”的到來(lái)。這個(gè)術(shù)語(yǔ)出自一位對(duì)馬克思主義沒(méi)有任何好感的反戰(zhàn)主義者之口。[19]正如沃拉克所言,我們可以毫不夸張地說(shuō):恩格斯“預(yù)言”了第一次世界大戰(zhàn)的基本面貌。說(shuō)真的,對(duì)于下面這一段由恩格斯寫(xiě)于1887年底的文字,我們只能用“先知的預(yù)言”來(lái)形容了:

“最后,對(duì)于普魯士德意志來(lái)說(shuō),現(xiàn)在除了世界戰(zhàn)爭(zhēng)以外已經(jīng)不可能有任何別的戰(zhàn)爭(zhēng)了。這會(huì)是一場(chǎng)具有空前規(guī)模和空前劇烈的世界戰(zhàn)爭(zhēng)。那時(shí)會(huì)有800萬(wàn)到1000萬(wàn)的士兵彼此殘殺,同時(shí)把整個(gè)歐洲都吃得干干凈凈,比任何時(shí)候的蝗蟲(chóng)群還要吃得厲害。三十年戰(zhàn)爭(zhēng)所造成的大破壞集中在三四年里重演出來(lái)并遍及整個(gè)大陸;到處是饑荒、瘟疫,軍隊(duì)和人民群眾因極端困苦而普遍野蠻化;我們?cè)谏虡I(yè)、工業(yè)和信貸方面的人造機(jī)構(gòu)陷于無(wú)法收拾的混亂狀態(tài),其結(jié)局是普遍的破產(chǎn);舊的國(guó)家及其世代相因的治國(guó)才略一齊崩潰,以致王冠成打地滾在街上而無(wú)人拾取;絕對(duì)無(wú)法預(yù)料,這一切將怎樣了結(jié),誰(shuí)會(huì)成為斗爭(zhēng)的勝利者;只有一個(gè)結(jié)果是絕對(duì)沒(méi)有疑問(wèn)的,那就是普遍的衰竭和為工人階級(jí)的最后勝利造成條件。”[20]

這段話講得很全面了,就連工人階級(jí)革命的爆發(fā)條件都考慮到了。工人階級(jí)革命在俄國(guó)、德國(guó)和匈牙利爆發(fā),并且在德、匈兩國(guó)以失敗告終。恩格斯預(yù)料到軍隊(duì)的潰敗將會(huì)在戰(zhàn)敗國(guó)為工人階級(jí)革命的爆發(fā)創(chuàng)造條件。恩格斯之所以不希望戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),一方面是因?yàn)樗幌M锩谧钤愀獾男蝿?shì)下發(fā)生,另一方面(也是更為緊要的考慮)是他認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)將是社會(huì)主義政黨失敗的鐵證,并且意味著它們的處境將不甚樂(lè)觀。

社會(huì)主義政黨的任務(wù)本該是堅(jiān)決地反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng),讓政府不敢發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)。如果政府還是執(zhí)意宣戰(zhàn),那是因?yàn)檎嘈胚@樣做能夠得到國(guó)民的一致支持。因此,恩格斯在寫(xiě)給同志的私人信件中流露出來(lái)的焦慮而悲觀的情緒,與他在公開(kāi)發(fā)表的著述中仍然體現(xiàn)出來(lái)的革命樂(lè)觀主義形成了鮮明的區(qū)別。

“總之,將出現(xiàn)一種混亂局面,肯定無(wú)疑的結(jié)果只有一個(gè):規(guī)模空前的大屠殺,整個(gè)歐洲空前未有的衰竭,最后是整個(gè)舊制度的崩潰……只有法國(guó)爆發(fā)革命,才能給我們帶來(lái)直接的成功……德國(guó)在戰(zhàn)敗的影響下所發(fā)生的急劇變化,只有導(dǎo)致同法國(guó)媾和才有好處。最有利的結(jié)局將是俄國(guó)革命,但是它只有在俄國(guó)軍隊(duì)遭到十分慘重的失敗之后才能發(fā)生……有一點(diǎn)是肯定無(wú)疑的:戰(zhàn)爭(zhēng)最初將在全歐洲范圍內(nèi)迫使我們的運(yùn)動(dòng)后退,在許多國(guó)家中甚至將把它徹底摧毀,并煽起沙文主義和民族仇恨;在戰(zhàn)爭(zhēng)可能引起的許多不能確定的后果中,對(duì)我們來(lái)說(shuō)可以肯定的是,戰(zhàn)后我們將不得不再?gòu)念^干起,然而是在一個(gè)甚至比今天還要無(wú)比有利的基地上從頭干起。”[21]

到了1889年,恩格斯對(duì)世界大戰(zhàn)后果的預(yù)期甚至變得更為悲觀,因此他的預(yù)言也更為準(zhǔn)確:

“至于戰(zhàn)爭(zhēng),我認(rèn)為這是一種最可怕的可能性。否則我會(huì)完全不理睬法國(guó)這位太太的任性。但是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)將卷入一千萬(wàn)至一千五百萬(wàn)士兵,僅僅為了供養(yǎng)這些士兵就會(huì)造成空前的破壞。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)將使我們的運(yùn)動(dòng)遭到暴力的普遍的鎮(zhèn)壓,使所有國(guó)家的沙文主義加劇起來(lái),歸根到底使衰竭現(xiàn)象比1815年之后的反動(dòng)時(shí)期還要厲害十倍,而反動(dòng)時(shí)期是建立在傷盡元?dú)獾乃懈鲊?guó)人民極度貧乏的基礎(chǔ)上的。與所有這一切對(duì)比,這場(chǎng)殘酷的戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致革命的希望卻極小,——這使我感到可怕。對(duì)我們德國(guó)的運(yùn)動(dòng)來(lái)說(shuō)尤其可怕,這個(gè)運(yùn)動(dòng)會(huì)被暴力破壞、鎮(zhèn)壓、扼殺,而和平卻能使我們?nèi)〉脦缀跏强隙ǖ膭倮?rdquo;[22]

這些標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)測(cè)決定了恩格斯晚年的立場(chǎng)。恩格斯的動(dòng)機(jī)并不是德國(guó)的愛(ài)國(guó)主義或?qū)Π蜖柛擅癖姷钠?jiàn),而是因?yàn)轭A(yù)料到任何確實(shí)發(fā)生的或可能發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)歐洲工人運(yùn)動(dòng)走向的確切影響。他懷著近乎難以釋?xiě)训膽n慮,希望避免日益迫近的災(zāi)難。這解釋了為何在1871年以后,恩格斯對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)與革命的關(guān)系的看法發(fā)生了轉(zhuǎn)折。正如馬丁·伯格(Martin Berger)所言:“因此,恩格斯曾經(jīng)鼓吹戰(zhàn)爭(zhēng)是革命的催化劑,如今卻主張以革命來(lái)防止戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)。”[23]

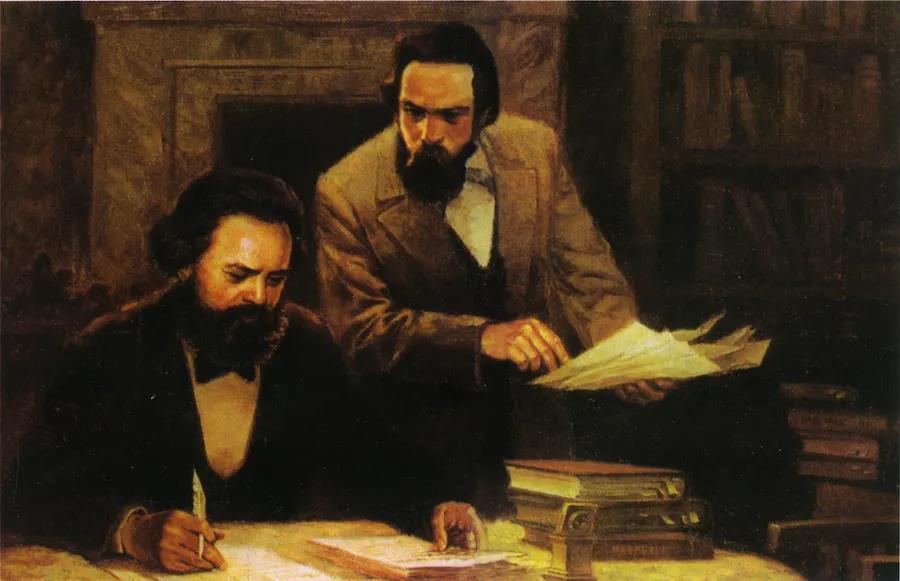

恩格斯與馬克思

防止世界大戰(zhàn)的爆發(fā)

防止世界大戰(zhàn)的爆發(fā),為革命做好準(zhǔn)備。這逐漸成為恩格斯的名言:

“我們應(yīng)當(dāng)為爭(zhēng)取西歐無(wú)產(chǎn)階級(jí)的解放而共同奮斗,應(yīng)當(dāng)使其他的一切都服從這個(gè)目的。不管巴爾干的斯拉夫人等等多么令人感興趣,只要他們的解放愿望同無(wú)產(chǎn)階級(jí)的利益相抵觸,那我就同他們毫不相干。亞爾薩斯人也受壓迫,將來(lái)我們?cè)俅蝸G開(kāi)他們的時(shí)候,我會(huì)感到高興。如果在迫在眉睫的革命的前夜,他們想要挑起法國(guó)和德國(guó)之間的戰(zhàn)爭(zhēng),再次煽動(dòng)這兩國(guó)人民去互相殘殺,從而把革命推遲下去的話,那我就要說(shuō):‘且慢!歐洲無(wú)產(chǎn)階級(jí)可以忍耐多久,你們也可以忍耐多久。當(dāng)他們得到解放的時(shí)候,你們自然也會(huì)得到自由,而到那個(gè)時(shí)候以前,我們不許你們阻擋正在進(jìn)行斗爭(zhēng)的無(wú)產(chǎn)階級(jí)的去路。’對(duì)斯拉夫人來(lái)說(shuō)也是這樣。無(wú)產(chǎn)階級(jí)的勝利必然會(huì)給他們帶來(lái)真正的解放,而不是像沙皇能夠給他們的那種虛假的和暫時(shí)的解放。因此,到現(xiàn)在為止不僅沒(méi)有為歐洲和它的發(fā)展作任何事情、反而是這種發(fā)展的障礙的斯拉夫人,應(yīng)該具有哪怕是同我們的無(wú)產(chǎn)者同樣的耐性。為了幾個(gè)黑塞哥維那人而發(fā)動(dòng)一場(chǎng)世界大戰(zhàn),奪去比黑塞哥維那的全部人口還要多千倍的生命,依我看,無(wú)產(chǎn)階級(jí)的政策不應(yīng)當(dāng)是這樣的政策。”[24]

恩格斯在1891年的著名文章《德國(guó)的社會(huì)主義》當(dāng)中也表達(dá)了上述觀點(diǎn)。[25]他擔(dān)心法俄聯(lián)手向德國(guó)宣戰(zhàn)的可能性,而在他動(dòng)筆時(shí),這種可能性看起來(lái)是非常大的。作為德國(guó)社會(huì)主義的精神領(lǐng)袖,恩格斯提醒他的法國(guó)同志們要反對(duì)任何形式的支持法國(guó)政府與沙皇聯(lián)手對(duì)德復(fù)仇的做法。這篇文章體現(xiàn)了恩格斯不偏不倚的立場(chǎng):一方面,他譴責(zé)了德國(guó)對(duì)阿爾薩斯—洛林的吞并,表示比起德意志帝國(guó),他更偏向于法國(guó)資產(chǎn)階級(jí)共和國(guó);另一方面,他依然認(rèn)為法俄聯(lián)手對(duì)付德國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng),只會(huì)具有反動(dòng)的性質(zhì)。一旦俄軍獲勝,德國(guó)的社會(huì)主義運(yùn)動(dòng)將可能為此付出代價(jià),被“來(lái)自德國(guó)外部的敵人”或是“來(lái)自德國(guó)內(nèi)部的敵人”消滅。[26]

在如此有針對(duì)性的假設(shè)下(即法俄聯(lián)手對(duì)德作戰(zhàn),并取得勝利),恩格斯主張德國(guó)社會(huì)主義者實(shí)行“防御主義”,但必須只是“革命的防御主義”(‘revolutionary defensism’)。1793年的法國(guó)大革命與1871年巴黎公社運(yùn)動(dòng)體現(xiàn)的正是“革命的防御主義”。接著,他提出:“任何一個(gè)社會(huì)主義者,不論他屬于哪個(gè)民族,都不會(huì)希望現(xiàn)在的德國(guó)政府取得軍事勝利,也不會(huì)希望法國(guó)資產(chǎn)階級(jí)共和國(guó)取得勝利,尤其不會(huì)希望沙皇取得勝利……因此,各國(guó)的社會(huì)主義者都擁護(hù)和平。”(《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第298頁(yè))

1914年,德國(guó)社會(huì)民主黨人偽稱在恩格斯的這篇《德國(guó)的社會(huì)主義》中,找到了“愛(ài)國(guó)防御主義”(‘patriotic defensism’)的正當(dāng)理由。這些人不得不嚴(yán)重地歪曲恩格斯的觀點(diǎn)以及他思考問(wèn)題的方式。[27]事實(shí)上,我們可以在恩格斯的私人信件中看到他在寫(xiě)《德國(guó)的社會(huì)主義》一文時(shí)的猶豫。雖然這篇文章的根本目的是警醒法國(guó)的社會(huì)主義者不受對(duì)德復(fù)仇主義的蠱惑,但我們不該忘記恩格斯的這篇法語(yǔ)文章也是寫(xiě)給德國(guó)社會(huì)民主黨人看的![28]

為革命做好準(zhǔn)備,防止世界大戰(zhàn)的爆發(fā)。即便這句話言之有理,但僅僅是在腦海里構(gòu)想如何用革命來(lái)制止戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)(“渺茫的希望”),是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。有必要立即為革命做準(zhǔn)備,認(rèn)真地阻止世界大戰(zhàn)的爆發(fā),找到將分析成果落實(shí)在行動(dòng)上的方式。為此,軍事與政治專(zhuān)家恩格斯試圖尋找達(dá)成戰(zhàn)略目的的合適途徑。

恩格斯認(rèn)為斐迪南·多梅拉·紐文胡斯提出的美妙計(jì)劃是不切實(shí)際的幻想。紐文胡斯提議以總罷工與不服從來(lái)回應(yīng)戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)。這一設(shè)想的美妙程度比得上1912年第二國(guó)際巴塞爾代表大會(huì)的決議。該決議威脅要把戰(zhàn)爭(zhēng)變?yōu)楦锩覀兌贾雷罱K的結(jié)果了。不過(guò)這些“振聾發(fā)聵的提議”并未得到社會(huì)主義者的采納。當(dāng)時(shí),這些社會(huì)主義者正忙著從綱領(lǐng)中刪去相比之下沒(méi)那么激進(jìn)的目標(biāo),因?yàn)樗麄儞?dān)心這些內(nèi)容會(huì)招來(lái)統(tǒng)治者的鎮(zhèn)壓。面對(duì)不可避免的戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)員,這些社會(huì)主義者也沒(méi)有發(fā)揮積極的斗爭(zhēng)作用。為此,恩格斯提出了他的建議,以求兼顧現(xiàn)實(shí)情形與革命目標(biāo)。在1893年為《前進(jìn)報(bào)》撰寫(xiě)的幾篇文章(其后收錄在標(biāo)題為《歐洲能否裁軍?》的小冊(cè)子)當(dāng)中,他提出了自己的方案。恩格斯提議“通過(guò)國(guó)際協(xié)議漸進(jìn)地縮短(軍隊(duì)的)服役期限”[29],目的是最終將常備軍轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以普遍武裝人民為基礎(chǔ)的民兵”。

恩格斯是這樣解釋他的思路的:

“我打算證明,這種改組,在現(xiàn)在,甚至在目前的各國(guó)政府和目前的政治形勢(shì)下,就已經(jīng)是可能的。因此,我從這種情況出發(fā),暫且只提出那種每一個(gè)現(xiàn)政府都能接受而無(wú)損于其國(guó)家安全的措施。我只打算說(shuō)明,從純軍事觀點(diǎn)來(lái)看,逐步廢除常備軍,是絕對(duì)沒(méi)有任何障礙的,而如果這些軍隊(duì)保存下來(lái),那末這并不是出于軍事上的考慮,而是出于政治上的考慮,——一句話,軍隊(duì)的使命與其說(shuō)是防御國(guó)外的敵人,不如說(shuō)是防御國(guó)內(nèi)的敵人。” [30]

為此,恩格斯運(yùn)用他豐富的軍事知識(shí)與自信,證明了:如果人們認(rèn)真考慮各國(guó)政府宣稱的純粹防御的意圖,那么他的上述提議將會(huì)滿足國(guó)家安全的要求(他的提議被提交至德國(guó)國(guó)會(huì))。恩格斯出于實(shí)際的考慮,意識(shí)到在他所處的時(shí)代單邊裁軍將不可能得到落實(shí),所以他主張通過(guò)國(guó)際協(xié)議開(kāi)始動(dòng)態(tài)的裁軍。他指出德國(guó)若要比他的對(duì)手們更加主張和平,是具備心理優(yōu)勢(shì)與道義優(yōu)勢(shì)的。這也讓恩格斯關(guān)于戰(zhàn)爭(zhēng)的理論又有了一層實(shí)際意義。如果恩格斯的這一提議被各國(guó)政府接納,要么可以制止軍備競(jìng)賽,要么可以在歐洲開(kāi)啟裁軍進(jìn)程。不過(guò),如果這一提議被拒絕(這當(dāng)然更有可能),也能夠揭露軍隊(duì)的真實(shí)角色,從而有利于讓民眾提升反軍國(guó)主義與反沙文主義的意識(shí)。當(dāng)然,這離不開(kāi)社會(huì)主義政黨利用這一提議開(kāi)展鼓動(dòng)工作——事實(shí)上,它們并沒(méi)有這么做。[31]

很久以來(lái),恩格斯就主張普遍服兵役(只針對(duì)男性),以及“漸進(jìn)地”廢除常備軍,代之以民兵制度。[32]他首要考慮的是革命的準(zhǔn)備工作與防范反革命。1865年,他首次以工人政黨的名義介入到關(guān)于普魯士軍隊(duì)的討論中:“學(xué)會(huì)使用武器的工人越多越好。普遍義務(wù)兵役制是對(duì)普選權(quán)的必要的和自然的補(bǔ)充;它使選民有可能用手中的武器來(lái)實(shí)現(xiàn)自己反對(duì)任何政變企圖的決定。”[33]如今,恩格斯認(rèn)為選民也有義務(wù)制止大戰(zhàn)的爆發(fā)。因此,恩格斯對(duì)革命準(zhǔn)備工作與防范反革命的考慮,都圍繞著對(duì)軍隊(duì)的分析,而這是恩格斯提出的革命戰(zhàn)略的主要支柱。

革命戰(zhàn)略和軍隊(duì)

自從1848年6月卡芬雅克殘酷鎮(zhèn)壓了巴黎工人后,恩格斯敏銳地意識(shí)到革命史將進(jìn)入新的發(fā)展階段。1852年,他寫(xiě)道:“大城市里的人民起義是不可戰(zhàn)勝的這種說(shuō)法第一次被證明是一種幻想……軍隊(duì)又成為這個(gè)國(guó)家中的決定力量……”。[34]晚年的恩格斯在他著名的《<法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)>導(dǎo)言》(1895年)[35]里重申了這一歷史教訓(xùn)。這篇導(dǎo)言在他生前遭到刪節(jié),在他身后又經(jīng)常被誤讀。

自1848年起,恩格斯逐漸確信社會(huì)主義革命的命運(yùn)將會(huì)取決于它使資產(chǎn)階級(jí)軍隊(duì)保持中立的本事。直至1871年,受到1793年發(fā)生的事情的啟發(fā),他仍然樂(lè)觀地設(shè)想一種事態(tài):在對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng)中,軍隊(duì)即便不被擊敗,也將可能被削弱;這樣,革命者可以帶頭關(guān)注“陷入危機(jī)的祖國(guó)”。鑒于上文討論過(guò)的原因,普法戰(zhàn)爭(zhēng)以及對(duì)1871年公社的血腥鎮(zhèn)壓,讓恩格斯擔(dān)憂“戰(zhàn)爭(zhēng)—革命”模式將會(huì)有不可預(yù)見(jiàn)的重大后果,因此他更青睞于從內(nèi)部摧毀資產(chǎn)階級(jí)軍隊(duì)的戰(zhàn)略:

“軍國(guó)主義統(tǒng)治著并且吞噬著歐洲。但是這種軍國(guó)主義本身也包含著自身毀滅的萌芽。各國(guó)之間的相互競(jìng)爭(zhēng),使它們一方面不得不每年在陸軍、海軍、火炮等方面花費(fèi)更多的金錢(qián),從而越來(lái)越加速財(cái)政的崩潰;另一方面不得不越來(lái)越嚴(yán)格地采用普遍義務(wù)兵役制,結(jié)果使全體人民學(xué)會(huì)使用武器;這就使人民有可能在一定時(shí)機(jī)反對(duì)軍事長(zhǎng)官而實(shí)現(xiàn)自己的意志。一旦人民群眾——農(nóng)村工人、城市工人和農(nóng)民——有了自己的意志,這樣的時(shí)機(jī)就要到來(lái)。那時(shí),君主的軍隊(duì)將轉(zhuǎn)變?yōu)槿嗣竦能婈?duì),機(jī)器將拒絕效勞,軍國(guó)主義將由于自身發(fā)展的辯證法而滅亡……而這就意味著從內(nèi)部炸毀軍國(guó)主義并隨之炸毀一切常備軍。”[36]

因此,“粉碎”資產(chǎn)階級(jí)軍隊(duì)不僅是工人階級(jí)革命的一項(xiàng)必要任務(wù)(正如1871年巴黎公社運(yùn)動(dòng)揭示的)。根據(jù)恩格斯闡述的戰(zhàn)略觀念,它也是革命取得勝利的必要條件。否則,革命將會(huì)被大屠殺葬送。此外,當(dāng)服兵役制度的普遍推廣使得軍隊(duì)與民眾的相互融合不斷加強(qiáng)時(shí),由于無(wú)產(chǎn)階級(jí)可以進(jìn)行公開(kāi)的政治行動(dòng)與合法組織,因此可以運(yùn)用政治手段來(lái)執(zhí)行這一必要任務(wù)。這就使得社會(huì)主義者在軍隊(duì)中的影響力有著非常關(guān)鍵的意義。隨著軍隊(duì)的規(guī)模日益擴(kuò)大,理解恩格斯始終強(qiáng)調(diào)的這一革命觀點(diǎn)(由列寧與共產(chǎn)國(guó)際繼承),便更為必要了。[37]

我們應(yīng)當(dāng)記住恩格斯革命戰(zhàn)略思想的這一關(guān)鍵觀點(diǎn),否則我們會(huì)混淆他在晚年公開(kāi)發(fā)表的文章的含義。在這些文章中,恩格斯不得不受限制地、時(shí)常要隱晦地表達(dá)自己的觀點(diǎn)。這是因?yàn)樗麚?dān)心德國(guó)工人運(yùn)動(dòng)的驚人發(fā)展會(huì)遭到反革命政變的破壞,或是遇到新的反社會(huì)主義黨人法,[38]尤其是因?yàn)樯鐣?huì)主義者還未準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)決戰(zhàn),還未在軍隊(duì)取得足夠的影響力。也因?yàn)橐氚l(fā)表這些文章,恩格斯不得不考慮到社會(huì)主義者對(duì)鎮(zhèn)壓的恐懼與對(duì)合法性的膜拜——在1895年恩格斯所寫(xiě)的《導(dǎo)言》受到刪節(jié)時(shí),恩格斯仍然辛辣地批評(píng)了這些心態(tài)(盡管表達(dá)上有所克制)。[39]

此外,作為一名軍事史愛(ài)好者(當(dāng)然他本身就是歷史愛(ài)好者),如果說(shuō)恩格斯喜歡引述法國(guó)人在1745年豐特努瓦戰(zhàn)役的話:“英國(guó)紳士們,請(qǐng)你們先開(kāi)火吧。”,代之以“資產(chǎn)階級(jí)先生們,請(qǐng)你們先動(dòng)手吧。”那是因?yàn)樗J(rèn)為時(shí)機(jī)與合法性有利于社會(huì)主義者,他也因此意識(shí)到,或早或晚,資產(chǎn)階級(jí)將會(huì)侵犯自己親手制定的法律。“毫無(wú)疑問(wèn),他們會(huì)先開(kāi)槍。”[40]那時(shí)他們將會(huì)收獲自己當(dāng)初播種的收成,即一場(chǎng)革命。“資產(chǎn)階級(jí)曾經(jīng)多少次要求我們無(wú)論如何要放棄使用革命手段而呆在法律的框子里……遺憾的是,我們不能給資產(chǎn)者老爺們幫這個(gè)忙,雖然的確,現(xiàn)在并不是我們處在‘合法性害死我們’的地位。相反,合法性在如此出色地為我們效勞,如果在這樣的情況下,我們來(lái)破壞合法性,那我們就是傻瓜。”[41]

恩格斯可能會(huì)說(shuō):隨著時(shí)機(jī)的成熟,工人階級(jí)必須采取戰(zhàn)爭(zhēng)的立場(chǎng)。他在1895年使用的說(shuō)法似乎涉及到軍事隱喻(被葛蘭西等后輩吸收了)。[42]他寫(xiě)道無(wú)產(chǎn)階級(jí)有必要“慢慢向前推進(jìn),在嚴(yán)酷頑強(qiáng)的斗爭(zhēng)中奪取一個(gè)一個(gè)的陣地”。這是有可能實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)?ldquo;在資產(chǎn)階級(jí)借以組織其統(tǒng)治的國(guó)家機(jī)構(gòu)中,也有許多東西是工人階級(jí)可能利用來(lái)對(duì)這些機(jī)構(gòu)本身作斗爭(zhēng)的” :[43]

“實(shí)行突然襲擊的時(shí)代,由自覺(jué)的少數(shù)人帶領(lǐng)著不自覺(jué)的群眾實(shí)現(xiàn)革命的時(shí)代,已經(jīng)過(guò)去了。凡是問(wèn)題在于要把社會(huì)制度完全改造的地方,群眾自己就應(yīng)該參加進(jìn)去,自己就應(yīng)該明白為什么進(jìn)行斗爭(zhēng),他們?yōu)槭裁戳餮獱奚?hellip;…但是,為了使群眾明白應(yīng)該做什么,還必須進(jìn)行長(zhǎng)期而堅(jiān)忍的工作……德國(guó)所作出的利用選舉權(quán)奪取我們所能奪得的一切陣地的榜樣,到處都有人模仿;無(wú)準(zhǔn)備的攻擊,到處都退到次要地位上去了……我們的主要任務(wù)就是毫不停手地促使這種力量增長(zhǎng)到超出政府統(tǒng)治制度所能支配的范圍,不是要把這個(gè)日益增強(qiáng)的突擊隊(duì)在前哨戰(zhàn)中消滅掉,而是要把它好好地保存到?jīng)Q戰(zhàn)的那一天。”(譯注:作者認(rèn)為把Gewalthaufen譯為“突擊力量”,要比譯為“突擊隊(duì)”更符合恩格斯的原意,詳見(jiàn)注釋。)[44]

在如同1871年巴黎流血事變那樣的情況下,“我們臨到危急關(guān)頭時(shí)也許就會(huì)沒(méi)有突擊隊(duì),決定性的搏戰(zhàn)就會(huì)延遲、拖遠(yuǎn)并且要求付出更大的犧牲。”(恩格斯:《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第609頁(yè)。)

因此對(duì)恩格斯來(lái)說(shuō),“戰(zhàn)爭(zhēng)的立場(chǎng)”是指為了形成更加有利的力量對(duì)比,去作漫長(zhǎng)而耐心的準(zhǔn)備。因?yàn)樵陉P(guān)鍵性時(shí)刻,“調(diào)兵遣將本事的比拼”(war of manoeuvre)對(duì)于關(guān)鍵性的斗爭(zhēng)起到至關(guān)重要的影響。

起義的技藝

“這是不是說(shuō),巷戰(zhàn)在將來(lái)就不會(huì)再起什么作用了呢?決不是。這只是說(shuō),自從1848年起,各種條件對(duì)于民間戰(zhàn)士已變得不利得多,而對(duì)于軍隊(duì)則已變得有利得多了。這樣,將來(lái)的巷戰(zhàn),只有當(dāng)這種不利的對(duì)比關(guān)系有其他的因素來(lái)抵銷(xiāo)的時(shí)候,才能達(dá)到勝利。因此,巷戰(zhàn)在大革命初期將比在大革命繼續(xù)發(fā)展進(jìn)程中發(fā)生得較少,并且必須要用更大的力量來(lái)進(jìn)行。”(譯注:這一段在最初發(fā)表時(shí)完全被刪掉。)[45]

顯然在恩格斯看來(lái),能夠彌補(bǔ)平民在巷戰(zhàn)中的劣勢(shì)的“其它因素”是指社會(huì)主義者在軍隊(duì)中的影響力,而這來(lái)自于他們之前開(kāi)展的政治工作。1891年在法國(guó),恩格斯提到了德國(guó)由于擁有比以前更為開(kāi)放的言論自由,德國(guó)同志們?cè)谶x舉結(jié)果上取得了巨大進(jìn)展,但緊接著他便補(bǔ)充道“德國(guó)社會(huì)主義的主要力量決不在于選民的人數(shù)”。他認(rèn)為德國(guó)社會(huì)主義的主要力量是由士兵構(gòu)成的,因?yàn)槭聦?shí)上“德國(guó)軍隊(duì)將愈來(lái)愈傳染上社會(huì)主義”。[46]

這是否表明恩格斯希望爭(zhēng)取拖延時(shí)間,直到社會(huì)主義者把軍隊(duì)完全爭(zhēng)取過(guò)來(lái)呢?在這一方面,他的革命戰(zhàn)略是否有明顯的缺陷呢?這似乎是馬丁·伯杰的觀點(diǎn),他準(zhǔn)確地把握住了在恩格斯的戰(zhàn)略中軍隊(duì)所具有的意義,他將恩格斯的戰(zhàn)略稱為“軍隊(duì)消融理論”(‘Theory of the Vanishing Army’),形容這“簡(jiǎn)直是一種消極的教條”。[47]伯杰認(rèn)為:恩格斯主張等待時(shí)機(jī) ,經(jīng)過(guò)一種“自然而然的”進(jìn)程,軍隊(duì)中將會(huì)有“足夠數(shù)量的社會(huì)主義者”,那時(shí)軍隊(duì)就會(huì)自愿地“消亡”。[48]

按照伯杰的說(shuō)法,列寧主張的爭(zhēng)取軍隊(duì)的斗爭(zhēng),和“恩格斯的觀點(diǎn)是不相干的”。但事實(shí)上,倒不如說(shuō)伯杰誤解了恩格斯的觀點(diǎn)。1906年,列寧在一篇關(guān)于莫斯科起義教訓(xùn)的文章中(伯杰引用了這篇文章)強(qiáng)調(diào)了一個(gè)傳統(tǒng)的觀點(diǎn):當(dāng)一切工作都準(zhǔn)備后,起義者的武力手段與決心可以將動(dòng)搖中的軍隊(duì)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。[49]恩格斯在1895年導(dǎo)言中也持相同觀點(diǎn):

“我們?cè)谶@一點(diǎn)上不應(yīng)抱什么幻想,因?yàn)樵谙飸?zhàn)中起義者方面對(duì)軍隊(duì)的真正勝利,像兩支軍隊(duì)交戰(zhàn)中那樣的勝利,是極其罕見(jiàn)的。而且,起義者指望獲得這樣的勝利,也是同樣罕見(jiàn)的。起義者方面的全部問(wèn)題,在于用在兩個(gè)交戰(zhàn)國(guó)軍隊(duì)之間不發(fā)生任何作用、或無(wú)論如何作用要小得多的道義影響,來(lái)動(dòng)搖軍隊(duì)的士氣……如果這一點(diǎn)做不成功,那末軍隊(duì)方面即使人數(shù)較少,也會(huì)顯出武裝和訓(xùn)練較好、指揮統(tǒng)一、戰(zhàn)斗力量有計(jì)劃運(yùn)用和遵守紀(jì)律等優(yōu)點(diǎn)的作用。起義在純粹戰(zhàn)術(shù)意義上所能達(dá)到的,至多也只是正確地建造和防衛(wèi)個(gè)別街壘……所以,這里主要的斗爭(zhēng)方式是消極的防御;如果某些地方也采取進(jìn)攻,那只是例外,只是為了進(jìn)行偶然的出擊和翼側(cè)攻擊;通常進(jìn)攻只限于占領(lǐng)退卻軍隊(duì)所放棄的陣地……”

“這樣,即使在巷戰(zhàn)的典型時(shí)代,街壘也與其說(shuō)是在物質(zhì)上,不如說(shuō)是在道義上起作用。街壘是一種動(dòng)搖軍心的手段。如果它能堅(jiān)持到這個(gè)目的實(shí)現(xiàn)的時(shí)候,斗爭(zhēng)就獲得勝利;如果堅(jiān)持不到,斗爭(zhēng)就遭受失敗。這就是在考察將來(lái)可能發(fā)生的巷戰(zhàn)的勝利機(jī)會(huì)時(shí)也應(yīng)該注意的一個(gè)主要點(diǎn)(這句話在發(fā)表時(shí)被《新時(shí)代》編輯部與單行本的出版方刪減掉了)。”[50]

不過(guò)在將來(lái),當(dāng)革命力量爭(zhēng)先取得了大部分士兵的同情,從而彌補(bǔ)他們的軍事劣勢(shì)時(shí),到那時(shí)當(dāng)他們不得不投入到巷戰(zhàn)中去,無(wú)論是在革命的開(kāi)端還是在革命展開(kāi)之時(shí),他們應(yīng)當(dāng)是“會(huì)寧愿采取公開(kāi)進(jìn)攻,而不采取消極的街壘戰(zhàn)術(shù)的(這句話在發(fā)表時(shí)被《新時(shí)代》編輯部與單行本的出版方刪減掉了)。”[51]

晚年的恩格斯依舊堅(jiān)持他在四十三年前寫(xiě)下的關(guān)于起義技藝的著名文段。這些文段已經(jīng)精準(zhǔn)地把握住革命新時(shí)期的軍事方面。這些文段是列寧戰(zhàn)略的靈感與依據(jù),也是列寧喜歡引用的。還有什么比這更能證明革命戰(zhàn)略思想的驚人連續(xù)性呢——兩位胡子佬在其身前身后都在影響著整個(gè)世界:

“第一,不要玩弄起義,除非你有充分的準(zhǔn)備應(yīng)付你所玩弄的把戲的后果。起義是一種用若干極不確定的數(shù)進(jìn)行的演算,這些不確定的數(shù)的值每天都可能變化。敵人的戰(zhàn)斗力量在組織、訓(xùn)練和傳統(tǒng)的威望方面都占據(jù)優(yōu)勢(shì);如果你不能集中強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)力量對(duì)付敵人,你就要被擊潰和被消滅。第二,起義一旦開(kāi)始,就必須以最大的決心行動(dòng)起來(lái)并采取進(jìn)攻。防御是任何武裝起義的死路,它將使起義在和敵人較量以前就遭到毀滅。必須在敵軍還分散的時(shí)候,出其不意地襲擊他們;每天都必須力求獲得新的勝利,即令是不大的勝利;必須保持起義的最初勝利給你造成的精神上的優(yōu)勢(shì);必須把那些總是尾隨強(qiáng)者而且總是站在較安全的一邊的動(dòng)搖分子爭(zhēng)取過(guò)來(lái);必須在敵人還沒(méi)有能集中自己的力量來(lái)攻擊你以前就迫使他們退卻;用迄今為止人們所知道的最偉大的革命策略家丹東的來(lái)說(shuō),就是要:‘勇敢,勇敢,再勇敢!’”[52](丹東原話是恩格斯加的粗體,其余粗體是本文作者加上去的。)

注釋?zhuān)?/p>

[1] R. Aron, Clausewitz: Philosopher of War (London 1983), quote from p. 12.

[2] 《馬克思恩格斯全集》(第二版第十卷),北京:人民出版社,1998年,第94頁(yè)。

[3] https://www.marxists.org/chinese/liebknecht-w/1890s/10.htm

[4] 出于與馬克思同樣的革命志向,在馬克思的衷心支持下,恩格斯決心嘗試通過(guò)從軍事—政治的角度、從德意志民族利益的角度來(lái)駁斥“自然邊界”的原則,去影響奧地利與普魯士的軍隊(duì)。他證明了德國(guó)沒(méi)必要通過(guò)侵犯意大利的領(lǐng)土,以便聯(lián)合德意兩國(guó)的國(guó)家統(tǒng)一運(yùn)動(dòng),來(lái)保衛(wèi)自身。恩格斯也證明了拿破侖三世擴(kuò)張意圖的反動(dòng)性與侵略性,并且提出了關(guān)于普法戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)可能性的一些軍事見(jiàn)解。這種預(yù)判在20世紀(jì)成功地經(jīng)受住兩次檢驗(yàn)。

[5] 《資本論》的副標(biāo)題是“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判”。

[6] 恩格斯:“致約翰·菲利浦·貝克爾的信”(1884年10月15日),《馬克思恩格斯全集》(第一版第三十六卷),北京:人民出版社,第218頁(yè)。

[7] https://www.marxists.org/chinese/liebknecht-w/1890s/10.htm

[8] 恩格斯:“致奧古斯特·倍倍爾”(1884年12月11-12日),《馬克思恩格斯全集》(第一版第三十六卷),北京:人民出版社,第218頁(yè)。

[9] E. Meade Earle, Makers of Modern Strategy (Princeton, 1943).

[10] S. Neumann, “Engels and Marx: Military Concepts of the Social Revolutionaries”, in E. Meade Earle, op. cit., pp. 155–171.

[11] G. Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie (Paris 1990). 不過(guò),他的文集在介紹恩格斯時(shí)至少有三處錯(cuò)誤的表述 (p. 937):將恩格斯形容為“德意志猶太人”(恩格斯生前就曾經(jīng)遇到這種情況,詳見(jiàn)“論反猶太主義”,《馬克思恩格斯全集》(第一版第二十二卷),北京:人民出版社,1965年,第58-60頁(yè)),以為恩格斯在1870年后不在倫敦居住,以為恩格斯在“馬克思死后”成為了第一國(guó)際的領(lǐng)導(dǎo)人。在這本文集的英譯本中(G Chaliand, The Art of War in World History (Berkeley c1994)),保留了認(rèn)為恩格斯是猶太人的文字,但修正了其它兩處錯(cuò)誤的表述。

[12] J. Wallach, Kriegstheorien: Ihre Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert (Frankfurt 1972). 他曾寫(xiě)過(guò)一本專(zhuān)門(mén)研究恩格斯的軍事學(xué)說(shuō)的著作: Die Kriegslehre von Friedrich Engels (Frankfurt 1968).

[13] J. Wallach, op. cit., pp. 253–254. 作者在他早期的著作中,這一評(píng)價(jià)有所深入。而在Kriegstheorien一書(shū)中,他僅僅關(guān)注恩格斯的“革命戰(zhàn)爭(zhēng)的觀點(diǎn)”。

[14] 這是克勞塞維茨奉行的準(zhǔn)則:“……因此在實(shí)際生活的園地里,也不能讓理論的枝葉和花朵長(zhǎng)得太高,而要使它們接近經(jīng)驗(yàn),即接近它們固有的土壤。” 克勞塞維茨:《戰(zhàn)爭(zhēng)論》,北京:商務(wù)印書(shū)館,1978年,第17頁(yè)。

[15] 《反杜林論》第二編第三章“暴力論(續(xù))”,《馬克思恩格斯全集》(第二版第二十六卷),北京:人民出版社,2014年,第181-182頁(yè)。原文是“裝甲防護(hù)能力和火炮威力之間的競(jìng)賽,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束,以致軍艦現(xiàn)在幾乎總是不再能滿足要求,在它下水之前就已經(jīng)過(guò)時(shí)了。”、“……國(guó)家現(xiàn)在建造一艘軍艦要花費(fèi)像以前建立整整一支小艦隊(duì)那樣多的金錢(qián),而且它還不能不眼睜睜地看到,這種貴重的軍艦甚至還沒(méi)有下水就已經(jīng)過(guò)時(shí),因而貶值了……”。

[16] 這并不表明1914年后列寧的分析不符合馬克思主義的標(biāo)準(zhǔn)。相反,列寧的分析立足于對(duì)資本主義生產(chǎn)方式發(fā)展的帝國(guó)主義階段的歷史意義與歷史地位的評(píng)價(jià)。為了支持自己的“革命失敗主義”立場(chǎng),列寧并未花費(fèi)太多精力去研究敵對(duì)國(guó)執(zhí)政黨的外交(在克勞塞維茨的上述著名觀點(diǎn)中,外交是政治的首要內(nèi)容。關(guān)于這一點(diǎn),詳見(jiàn)雷蒙·阿隆的Ludendorff – Clausewitz: Philosopher of War, pp. 265–267),而是主要研究參戰(zhàn)國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)與發(fā)展。列寧證明了無(wú)論發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的人最初抱著怎樣的意圖,“一戰(zhàn)”依然是由許多因素決定的、必然發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)。

[17] “國(guó)際工人協(xié)會(huì)總委員會(huì)關(guān)于普法戰(zhàn)爭(zhēng)的第一篇宣言”,《馬克思恩格斯全集》第一版第十七卷,北京:人民出版社,1963年,第6頁(yè)。

[18] “國(guó)際工人協(xié)會(huì)總委員會(huì)關(guān)于普法戰(zhàn)爭(zhēng)的第二篇宣言”,《馬克思恩格斯全集》第一版第十七卷,北京:人民出版社,1963年,第290頁(yè)。

[19] W.B. Gallie, Philosophers of Peace and War (Cambridge, 1978), p. 92. 不過(guò),這位作者并未隱藏他對(duì)恩格斯個(gè)人的好感。他認(rèn)為恩格斯往年討論戰(zhàn)爭(zhēng)的著作“將在日后由未來(lái)的馬克思主義歷史學(xué)者恢復(fù)名譽(yù)。”

[20] 恩格斯:《波克罕‘紀(jì)念一八○六至一八○七年德意志極端愛(ài)國(guó)主義者’一書(shū)引言》, 《馬克思恩格斯全集》第一版第二十一卷,北京:人民出版社,1965年,第401-402頁(yè)。“弗里德里希·恩格斯曾經(jīng)講過(guò):‘資產(chǎn)階級(jí)社會(huì)面臨著兩難的處境:要么邁向社會(huì)主義,要么倒退回野蠻的狀態(tài)’……大家一直在不加深思地復(fù)述這句話,卻沒(méi)有領(lǐng)會(huì)到它的可怕含義。此刻(1915年)只要環(huán)顧四周的環(huán)境,我們就能理解什么是資產(chǎn)階級(jí)社會(huì)恢復(fù)它的野蠻狀態(tài)了……正如弗里德里希·恩格斯在一代人的時(shí)間以前所預(yù)見(jiàn)的,當(dāng)下的我們面臨著非常棘手的任務(wù)。”引自R Luxemburg, The Crisis in the German Social Democracy (New York 1919), p. 18.

[21] 恩格斯:“致奧古斯特·倍倍爾(1886年9月13-14日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十六卷,北京:人民出版社,1974年,第514-515頁(yè)。 恩格斯非常明確地強(qiáng)調(diào)了這些看法。幾年前即1882年,他以更為確信無(wú)疑的口吻,表達(dá)了對(duì)德國(guó)社會(huì)主義者在戰(zhàn)爭(zhēng)面前所持態(tài)度的悲觀看法:“我們的黨在德國(guó)會(huì)立即被沙文主義洪流淹沒(méi)和沖垮,在法國(guó)也會(huì)發(fā)生同樣的情況。” (“恩格斯致奧古斯特·倍倍爾”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十五卷,北京:人民出版社,第415頁(yè))

[22] 恩格斯:“致保爾·拉法格(1889年3月25日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十七卷,北京:人民出版社,1971年,第162-163頁(yè)。

[23] M. Berger, Engels, Armies and Revolution (Hamden 1977), p. 129. 要想了解恩格斯對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)與革命之關(guān)系的看法,莫過(guò)于閱讀馬丁·伯杰的這本著作。不過(guò),這本書(shū)的缺點(diǎn)并不是沒(méi)有完全地把握恩格斯的觀點(diǎn),不是沒(méi)有總結(jié)出恩格斯的方法的理論一致性,也不是沒(méi)有總結(jié)隨著世界形勢(shì)的演變恩格斯的觀點(diǎn)的變化。因此,當(dāng)伯杰說(shuō)在19世紀(jì)50年代恩格斯為了革命的目的而期待爆發(fā)一場(chǎng)“可怕的”戰(zhàn)爭(zhēng),甚至是一場(chǎng)“大屠殺”時(shí)(p.99),伯杰陷進(jìn)了過(guò)時(shí)的觀念,致使他很難理解恩格斯在他最后二十四年生命中的執(zhí)念。

[24] “恩格斯致愛(ài)·伯恩斯坦(1882年2月22-25日)”,《馬克思恩格斯全集》第35卷,北京:人民出版社,1971年,第272頁(yè)。

[25] 恩格斯:《德國(guó)的社會(huì)主義》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第287-303頁(yè)。

[26] 恩格斯明顯想到了在德國(guó)占領(lǐng)軍的密切關(guān)注下,凡爾賽軍隊(duì)鎮(zhèn)壓1871年巴黎公社的歷史。

[27] 1914年,革命國(guó)際主義者譴責(zé)了“社會(huì)愛(ài)國(guó)主義”人士對(duì)恩格斯這篇文章的歪曲。例如,羅莎·盧森堡在著名的《“尤利烏斯”小冊(cè)子:德國(guó)社會(huì)民主黨內(nèi)的危機(jī)》(1915年,見(jiàn)《盧森堡文選(下卷)》,北京:人民出版社,第435-457頁(yè)),格里戈里·季諾維也夫在他的《第二國(guó)際與戰(zhàn)爭(zhēng)的問(wèn)題》(republished in V. Lenin and G. Zinoviev, Contre le courant (Paris 1970), pp. 197–200)澄清了恩格斯的真實(shí)觀點(diǎn),同時(shí)強(qiáng)調(diào)了由于恩格斯去世以后的帝國(guó)主義轉(zhuǎn)型,任何試圖將他在1891年提出的觀點(diǎn)應(yīng)用到將近四分之一個(gè)世紀(jì)后爆發(fā)的世界大戰(zhàn)上的做法,都是站不住腳的。

[28] 恩格斯希望由法國(guó)人來(lái)解釋為何要反對(duì)與沙俄聯(lián)手發(fā)動(dòng)對(duì)德國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)(“致奧古斯特·倍倍爾(1891年9月29日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十八卷,北京:人民出版社,1972年,第157-158頁(yè))。當(dāng)數(shù)月后《德國(guó)的社會(huì)主義》在德國(guó)發(fā)表時(shí),恩格斯十分仔細(xì)地補(bǔ)充說(shuō)明由于沙皇俄國(guó)的不走運(yùn),俄國(guó)對(duì)德國(guó)不再構(gòu)成重大的威脅,因此再也沒(méi)有必要主張“革命防御主義”。1892年10月,恩格斯向法國(guó)社會(huì)主義者沙爾·博尼埃解釋說(shuō)一旦德法之間爆發(fā)新的征服性戰(zhàn)爭(zhēng),兩國(guó)社會(huì)主義者的角色都跟以前不同了(“致沙爾·博尼埃(1892年10月中旬)”,同上,第498-499頁(yè))。1893年6月,恩格斯指責(zé)保爾·拉法格的愛(ài)國(guó)主義:“關(guān)于愛(ài)國(guó)主義者一詞的使用,關(guān)于你們自稱為唯一‘真正的’愛(ài)國(guó)主義者,這些我不想談了。這個(gè)詞的涵義片面——或者說(shuō)詞義含糊,依情況而定——所以我從來(lái)不敢把這一稱號(hào)加于自己。我對(duì)非德國(guó)人講話時(shí)是一個(gè)德國(guó)人,正象我對(duì)德國(guó)人講話時(shí)又純粹是一個(gè)國(guó)際主義者一樣。”(“致保·拉法格(1893年6月27日)”,《馬克思恩格斯全集》,北京:人民出版社,1974年,第86頁(yè)。)

[29] 恩格斯提議最高兩年的服役期限,并且補(bǔ)充說(shuō)“在未來(lái)幾年,可能可以繼續(xù)縮短服役期限”。他主張除了必要的、合理的軍事訓(xùn)練外,不應(yīng)進(jìn)行非必要的儀式與其它“弱智行為”,比如他嘲弄的正步操。

[30] “歐洲是否裁軍?”,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第435頁(yè)。

[31] 在歐洲社會(huì)主義的知名領(lǐng)導(dǎo)人中,只有讓·饒勒斯從行動(dòng)上落實(shí)恩格斯對(duì)改造軍隊(duì)的看法。饒勒斯的激進(jìn)和平主義立場(chǎng),使得他遭受了法國(guó)國(guó)家主義者的謀殺。

[32] “恩格斯致馬克思(1868年1月16日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十二卷,北京:人民出版社,1974年,第21頁(yè)。

[33] “普魯士軍事問(wèn)題和德國(guó)工人政黨”,《馬克思恩格斯全集》第二版第二十一卷,北京:人民出版社,2003年,第102頁(yè)。

[34] 恩格斯:《德國(guó)的革命和反革命》,《馬克思恩格斯全集》第二版第十一卷,1995年,北京:人民出版社,第61頁(yè)。

[35] https://www.marxists.org/chinese/engels/marxist.org-chinese-engels-1895-3-6.htm

[36] 恩格斯:《反杜林論》(第二編第三章),《馬克思恩格斯全集》第二版第二十六卷,2014年,北京:人民出版社,第179頁(yè)。

[37] 加入共產(chǎn)國(guó)際的二十一條準(zhǔn)則中的第四條明確規(guī)定:“傳播共產(chǎn)主義思想的義務(wù)包括在軍隊(duì)中積極開(kāi)展系統(tǒng)性宣傳” in J. Degras (ed.), The Communist International 1919–1943, vol. 1 (London 1971), p. 169.

[38] “我寫(xiě)了導(dǎo)言,它很可能先在《新時(shí)代》上登出。由于我們的柏林朋友在我看來(lái)是過(guò)分的要求,這篇導(dǎo)言受到了一些損害,他們希望凡是被帝國(guó)國(guó)會(huì)作為通過(guò)防止政變法草案的借口的話都不要講。在目前條件下我只好讓步。”(恩格斯:“致勞拉·拉法格(1895年3月28日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十九卷,1974年,第430頁(yè))

[39] “然而我不能容忍你們立誓忠于絕對(duì)守法,任何情況下都守法,甚至對(duì)那些已被編制者違犯的法律也要守法,簡(jiǎn)言之,即忠于右臉挨了耳光再把左臉?biāo)瓦^(guò)去的政策。”(恩格斯:“致理查·費(fèi)舍(1895年3月8日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十九卷,1974年,第401頁(yè))

[40] 恩格斯:《德國(guó)的社會(huì)主義》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第292頁(yè)。

[41] 同上,第292頁(yè)。1895年《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》遭到了刪改,其中最引起恩格斯的憤慨的莫過(guò)于對(duì)以下文段的刪減:“所以,如果你們破壞帝國(guó)憲法,那末社會(huì)民主黨也就會(huì)不再受自己承擔(dān)的義務(wù)的約束,而能隨便對(duì)付你們了。但是它那時(shí)究竟會(huì)怎樣做,——這點(diǎn)它今天未必會(huì)告訴你們。”(恩格斯:《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第611頁(yè) )。從這里開(kāi)始,我會(huì)用斜體或粗體的形式標(biāo)明被社會(huì)民主黨人編輯部刪減的恩格斯所寫(xiě)的文段。

[42] P.安德森對(duì)葛蘭西在《獄中札記》的觀點(diǎn)作了批判性的分析,對(duì)恩格斯身后的馬克思主義者關(guān)于戰(zhàn)略的辯論也進(jìn)行了深入的研究。詳見(jiàn):P. Anderson, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, in New Left Review 1:100, November–December 1976, pp. 5–78. 不過(guò),無(wú)論是葛蘭西還是安德森,都沒(méi)有將這些辯論追溯到恩格斯本人,盡管事實(shí)上,恩格斯是以這種角度來(lái)思考問(wèn)題的第一人。

[43] 恩格斯:《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第598、603頁(yè)。恩格斯在本文討論議會(huì)道路的斗爭(zhēng)方式時(shí),是明確反對(duì)他與馬克思一直嚴(yán)厲批判的“議會(huì)癡呆病”的。這和列寧在《共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)中的“左派”幼稚病》觀點(diǎn)更為一致。這表明早在1914年以前,恩格斯等人就與歐洲社會(huì)民主黨人萌生裂痕。而且,當(dāng)恩格斯?jié)M意地描述社會(huì)主義者在其它國(guó)家的議會(huì)中取得的成就時(shí),他緊接著又補(bǔ)充道:“不言而喻,我們的外國(guó)同志們是決不會(huì)因此而放棄自己的革命權(quán)的。須知革命權(quán)是唯一的真正‘歷史權(quán)利’,——是所有現(xiàn)代國(guó)家一無(wú)例外都以它為基礎(chǔ)建立起來(lái)的唯一權(quán)利……”(同上,第608頁(yè))

恩格斯沒(méi)有修正自己年輕時(shí)候作出的革命承諾,而是忠于他所寫(xiě)的第一篇原則性宣言(1847年):“第十六個(gè)問(wèn)題:能不能用和平的辦法廢除私有制?答:但愿如此,共產(chǎn)主義者也會(huì)是最不反對(duì)這種辦法的人……但他們也看到,幾乎所有文明國(guó)家的無(wú)產(chǎn)階級(jí)的發(fā)展都受到強(qiáng)力的壓制,共產(chǎn)主義者的敵人這樣做無(wú)異是想盡辦法引起革命。”(恩格斯:《共產(chǎn)主義原理》,《馬克思恩格斯全集》第一版第四卷,北京:人民出版社,1958年,第366頁(yè)。)

[44] 恩格斯:《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第607、609頁(yè)。我在這把Gewalthaufen從原來(lái)的“突擊隊(duì)”改為“突擊力量”。這是因?yàn)?ldquo;突擊隊(duì)”會(huì)讓人聯(lián)想到人數(shù)較少的突擊隊(duì)員,而恩格斯指的要在德國(guó)培養(yǎng)有相當(dāng)數(shù)量規(guī)模的社會(huì)主義支持者,即“德國(guó)社會(huì)民主黨總是占有一個(gè)特殊的地位,所以它——至少在最近的將來(lái)——負(fù)有一個(gè)特殊的任務(wù)。由它派去參加投票的200萬(wàn)選民,以及雖非選民而卻擁護(hù)他們的那些青年和婦女,共同構(gòu)成為一個(gè)最廣大最密集的人群,構(gòu)成為國(guó)際無(wú)產(chǎn)階級(jí)大軍的決定性的‘突擊隊(duì)’。”(同上,第608-609頁(yè)。中譯本在這里譯為“突擊隊(duì)”)

恩格斯的這篇文章被后來(lái)的一些評(píng)論者誤解為是他的“政治遺囑”。但他在發(fā)表這篇文章后不久,就強(qiáng)調(diào)過(guò)文章內(nèi)容的相對(duì)性:“李卜克內(nèi)西剛剛和我開(kāi)了一個(gè)很妙的玩笑。他從我給馬克思關(guān)于1848—1850年的法國(guó)的幾篇文章寫(xiě)的導(dǎo)言中,摘引了所有能為他的、無(wú)論如何是和平的和反暴力的策略進(jìn)行辯護(hù)的東西。近來(lái),特別是目前柏林正在準(zhǔn)備非常法的時(shí)候,他喜歡宣傳這個(gè)策略。但我談的這個(gè)策略僅僅是針對(duì)今天的德國(guó),而且還有重大的附帶條件。對(duì)法國(guó)、比利時(shí)、意大利、奧地利來(lái)說(shuō),這個(gè)策略就不能整個(gè)采用。就是對(duì)德國(guó),明天它也可能就不適用了。”(恩格斯:“致保爾·拉法格(1895年4月3日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十九卷,北京:人民出版社,1974年,第436頁(yè)。)

后來(lái),愛(ài)德華·伯恩斯坦用恩格斯這篇被誤解的文獻(xiàn)來(lái)為自己的“修正主義”觀點(diǎn)辯護(hù),從而讓大家以為恩格斯在晚年突然改變了自己的立場(chǎng)。緊接著,從卡爾·考茨基到盧西奧·科萊蒂(Lucio Colletti)的一些人認(rèn)為為了反駁恩格斯,有必要“坐實(shí)”對(duì)這篇文獻(xiàn)的誤解。總之,自從1930年梁贊諾夫發(fā)表了恩格斯這篇《導(dǎo)言》的完整版本后,許多評(píng)論者不得不正視恩格斯這篇文獻(xiàn)的真實(shí)含義,用恩格斯的信件為自己辯護(hù)。

[45] 恩格斯:《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第606頁(yè)。

[46] 恩格斯:《德國(guó)的社會(huì)主義》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第291頁(yè)。粗體是本文作者加上去的。“如果我們能把東普魯士六個(gè)省的農(nóng)村地區(qū)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)(那里是大地產(chǎn)和大莊園占優(yōu)勢(shì)),德國(guó)軍隊(duì)就將是我們的了。”(恩格斯:“致保爾·拉法格(1891年8月17日)”,《馬克思恩格斯全集》第一版第三十八卷,北京:人民出版社,1972年,第140頁(yè))

Ernst Wangermann(London 1968)曾經(jīng)給恩格斯的《暴力在歷史上的作用》(英文第一版)寫(xiě)過(guò)一篇簡(jiǎn)短而精彩的導(dǎo)論,他認(rèn)為恩格斯“的政策主張是要削弱普魯士士兵的絕對(duì)服從精神,當(dāng)時(shí)普魯士的新兵仍然主要從受壓迫的農(nóng)村勞動(dòng)力中招募而來(lái)。”在這里沒(méi)辦法詳細(xì)地解釋恩格斯提出的卻被德國(guó)社會(huì)主義者拒絕的土地綱領(lǐng),是如何與他的革命戰(zhàn)略結(jié)合在一起的。我們或許可以證明恩格斯在土地問(wèn)題與軍隊(duì)問(wèn)題上采取的綱領(lǐng)方法,是后來(lái)被列寧領(lǐng)導(dǎo)下的共產(chǎn)國(guó)際采納的“過(guò)渡要求”的先聲。

恩格斯針對(duì)德國(guó)社會(huì)主義者的零散但嚴(yán)厲的批評(píng),表明他是第一位對(duì)社會(huì)民主主義運(yùn)動(dòng)的未來(lái)發(fā)展有著不祥預(yù)感的馬克思主義者(之后是羅莎·盧森堡,而列寧要在1914年社會(huì)民主黨人背叛革命后才開(kāi)始驚醒過(guò)來(lái))。

[47] M. Berger, Engels, Armies and Revolution, op. cit., p. 169.

[48] 英國(guó)社會(huì)主義者埃內(nèi)斯特·貝爾福特·巴克斯對(duì)恩格斯的評(píng)價(jià),與伯杰的這種解讀是很不一致的:“盡管會(huì)因應(yīng)不同的形勢(shì)來(lái)考慮實(shí)際的迫切需要,作為馬克思老鐵的恩格斯始終認(rèn)為社會(huì)革命必須以暴力起義的方式發(fā)動(dòng),至少在德國(guó)需要這樣做。我曾經(jīng)多次聽(tīng)他講到只要德國(guó)軍隊(duì)中有三分之一的力量值得黨領(lǐng)導(dǎo)層的信賴,那么就可以發(fā)起革命行動(dòng)。”(E. Belfort Bax, Reminiscences and Reflexions of a Mid and Late Victorian (London 1918), pp. 48–49.)

[49] “我們已經(jīng)著手在思想上‘影響’軍隊(duì),而且今后還要更加堅(jiān)持不懈地這樣做。但是,如果我們忘記在起義的時(shí)刻還需要進(jìn)行實(shí)際具體的斗爭(zhēng)來(lái)爭(zhēng)取軍隊(duì),那我們就會(huì)成為可憐的書(shū)呆子。”(《莫斯科起義的教訓(xùn)》,《列寧全集》(第二版增訂版第十三卷),北京:人民出版社,2017年,第368頁(yè))

[50] 恩格斯:《卡·馬克思“1848年至1850年的法蘭西階級(jí)斗爭(zhēng)”一書(shū)導(dǎo)言》,《馬克思恩格斯全集》第一版第二十二卷,北京:人民出版社,1965年,第603-605頁(yè)。

[51] 同上,第606頁(yè)。

[52] 恩格斯:《德國(guó)的革命和反革命》,《馬克思恩格斯全集》第二版第十一卷,北京:人民出版社,1995年,第99頁(yè)。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)