保馬編者按

陳映真先生離開(kāi)我們四年了。在他的身前,有臺(tái)北霓虹背后的幽暗后街,也有苗栗山間回響的颯颯竹濤;在他的身后,是茫茫青天碧海,那條崎嶇蜿蜒的山路,依舊綿延向遠(yuǎn)方。

保馬今日推送鐘喬老師《人間變革者:在思想、寫作與行動(dòng)中》一文,紀(jì)念陳映真先生逝世四周年。鐘喬老師回憶與陳映真先生交往的種種,每一筆皆是深切的敬與痛。在《人間》雜志發(fā)行期間,陳映真先生和《人間》同仁們?yōu)榱肃u族少年的遭際奔走疾呼,在鹿港反杜邦運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮中流砥柱的作用,時(shí)刻對(duì)社會(huì)邊緣人寄予關(guān)懷的注視;八十年代以來(lái),臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展疾馳呼嘯,摧枯拉朽,《人間》忠實(shí)地記述了時(shí)代巨輪轆轆碾壓下無(wú)言的車轍和泥濘的塵土。這份雜志最后由于經(jīng)濟(jì)原因終成絕響,陳映真先生遭到臺(tái)灣當(dāng)下社會(huì)刻意的冷落,是莫大的悲哀。鐘喬老師親受陳映真先生的教誨,在日后劇本創(chuàng)作中點(diǎn)燃陳映真先生思想的火種:理想主義的堅(jiān)持,是俗世的鹽與光。作為傳燈者,“我們的光也當(dāng)這樣照在人前。”

感謝鐘喬老師授權(quán)保馬發(fā)布本文!

人間變革者:在思想、寫作與行動(dòng)中

文 | 鐘喬

“人間變革者”

曾經(jīng),文青時(shí)期的我,側(cè)身在這個(gè)人身旁!學(xué)習(xí)如何在寫作的旅途中,去凝視與目睹自身和底層或受壓迫者的關(guān)系;我開(kāi)始打開(kāi)“左眼”,去感知觀察對(duì)象的生存深處與生活處境。就是在那一刻開(kāi)始,寫作不再只是個(gè)人成就的滿足;而是對(duì)于社會(huì)或世界改造,展開(kāi)如何的反思與驅(qū)動(dòng)力。

今年,是這個(gè)人逝世四周年的時(shí)光。我循著這時(shí)光的邊緣,再次回思自身與整體時(shí)代變革及創(chuàng)作的連帶;發(fā)現(xiàn)投身民眾劇場(chǎng)的步履,匆匆已有30年,恰與寫作相互映照出:一個(gè)尚在自省中感到慚愧的身影!

人們都知曉這個(gè)人在寫作與思想上的深刻影響;然則,人們較少有機(jī)會(huì)觸及:這個(gè)人在1980年代或往后歲月,于種種驅(qū)動(dòng)社會(huì)變革的現(xiàn)場(chǎng),留下的既涵蓋構(gòu)造性分析且感動(dòng)人心的講演。我有幸與青年范綱塏一起觀賞:當(dāng)年由“綠色小組”在演講現(xiàn)場(chǎng),全場(chǎng)記錄并費(fèi)盡極大心力才留存下來(lái)的影像。

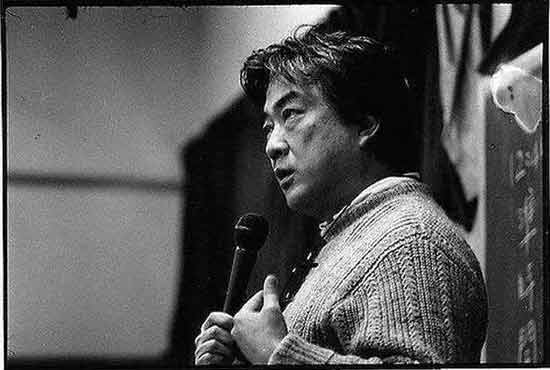

陳映真(1937年11月8日-2016年11月22日)

于是,深深感到這個(gè)人除了在思想與創(chuàng)作之外,更是一位變革者,或者更明確地說(shuō),是人間變革者。

這個(gè)人是陳映真先生!

01

“你們是地上的鹽。鹽若失了味,怎能叫它再咸?以后無(wú)用,不過(guò)丟在外面,被人踐踏了。”

——《圣經(jīng) 馬太福音》

圣經(jīng)這席話,眾人耳熟能詳。指的自然是信徒為世上的鹽,得神恩寵而成世上的鹽,得以讓腐朽不再糜爛世界;然則,引申鹽為智慧在人間行走,便能改造這世上的腐朽與敗壞,卻也是得當(dāng)?shù)模蚁搿R蚨}如智慧,必能克服腐朽;倘若失咸,則失了智慧行使于世上。這樣的比喻與延伸,讓我想起這個(gè)人,曾經(jīng)在人間的道途中,如使徒般,或說(shuō)是馬克思主義的使徒,中國(guó)的孩子,用思想的進(jìn)步性導(dǎo)引寫作的創(chuàng)發(fā);辯證地,用寫作文字中潛藏的種種思想,在禁忌、刑殺橫生暗潮的年代,傳遞民族、民眾解放的光。

這個(gè)人,是我所認(rèn)識(shí)的陳映真先生。

幾些年前,終而,他遠(yuǎn)行離世;然則,他所留下的文學(xué)作品和思想論述,皆如地上的鹽及世上的光,帶來(lái)爭(zhēng)議也罷、導(dǎo)致不休的論戰(zhàn)也罷、甚而橫遭污蔑與謾罵也罷,皆宛若夜路上照亮腳前的提燈,在后世人的行進(jìn)與步伐之間,留下深刻的印痕,這必須被詳實(shí)登載,雖遠(yuǎn)非歌頌或奉行!

陳映真先生在反對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的抗?fàn)幀F(xiàn)場(chǎng)(攝影:蔡明德)

這樣子,我認(rèn)識(shí)了這位長(zhǎng)者;更行感知當(dāng)下島嶼對(duì)他的刻意遺忘,甚而達(dá)到青年世代毫無(wú)所知的田地。當(dāng)然,光,因一時(shí)的遮蔽,并不消弱光之為光的本質(zhì);相同地,鹽之為鹽,亦未因被逆瘋狂襲,而失落其保藏萬(wàn)物鮮活本質(zhì)的特性。這是一直以來(lái)對(duì)這個(gè)人肉身與精神存在的感知;直到他肉身遠(yuǎn)行,當(dāng)再也見(jiàn)不到他的憂思、笑容或行走的身影后,他曾經(jīng)在思想與寫作之外,留下的行動(dòng),卻成為我們進(jìn)一步認(rèn)識(shí)、了解進(jìn)而希冀與他的精神對(duì)話的源流。這些行動(dòng),將改造的思想、行動(dòng)與文學(xué)創(chuàng)作,像地上的鹽撒播在世上,將世上的光,照亮在后街的暗處。其中,最為世人記憶深刻的,應(yīng)當(dāng)是湯英伸這三個(gè)字,鄒族少年,在上中學(xué)的某個(gè)暑假,來(lái)到城市,想藉由打工謀生孝敬父母、養(yǎng)活自己,卻不幸步上殺人與自身被槍決的噩運(yùn)。

那時(shí),我側(cè)身在這項(xiàng)事件的報(bào)導(dǎo)中。作為《人間雜志》總編輯的這位長(zhǎng)者,以一年的時(shí)間,契而不舍地為一個(gè)原住民少年請(qǐng)命,動(dòng)員當(dāng)時(shí)《人間雜志》的所有成員,在報(bào)導(dǎo)上、言論上以及社會(huì)行動(dòng)上,發(fā)出“槍下留人”的震撼性呼吁,一如洪鐘巨響,于民間社會(huì)形成一股聲援原住民知青在城市流離過(guò)程中,備受剝奪的血汗旅程。這是超越批評(píng)黨國(guó)威權(quán)言詞之外,在社會(huì)階級(jí)與族群的結(jié)構(gòu)面上,展開(kāi)的一場(chǎng)如何檢視臺(tái)灣社會(huì)內(nèi)部不等價(jià)待遇的論述與行動(dòng)。

在湯英伸告別式的場(chǎng)合,這個(gè)人再次以解放神學(xué)基督之愛(ài)的精神,融入深刻的社會(huì)分析中,在理性間穿插動(dòng)人情愫地說(shuō):“也許湯英伸走了,我們的工作才要開(kāi)始。……怎樣去調(diào)適,我們?cè)趺礃尤p輕,這些默默無(wú)聞的、被禁默、被掩蓋起來(lái)的,那種來(lái)到平地以后受到的屈辱、壓迫、欺騙,這樣的事情。”

愛(ài)的思想行動(dòng)與資本社會(huì)構(gòu)造下的法律,如何被重新翻轉(zhuǎn),面對(duì)每一件法律案件背后,國(guó)家在形成過(guò)程中,所形成的不平等對(duì)待問(wèn)題!這一次的說(shuō)話,透露著這樣的光,被壓迫的人與族群解放的光;多年以后,當(dāng)我再次回想當(dāng)時(shí)的情景,回想當(dāng)年的追思現(xiàn)場(chǎng),臺(tái)上說(shuō)話這個(gè)人,臉上的沉郁與憂心背后,恰透露著這樣的光,在遮蔽的天空下。

“槍下留人”行動(dòng)后陳映真先生在原住民青年湯英伸告別式現(xiàn)場(chǎng)(攝影: 蔡明德)

湯英伸被槍決了。然而,“槍下留人”的聲音,在眾人的心中無(wú)限回蕩,不曾中止,這是一種悲慟之余,仍留給活著的人的啟示。猶記得,多年以后,終而從“綠色小組”的紀(jì)錄中,目睹當(dāng)年于土城看守所槍決現(xiàn)場(chǎng)對(duì)街,暗幽中的高樓陽(yáng)臺(tái)上的攝影者——傅導(dǎo)拍下的影像時(shí),突而便也淚崩如雨下地啜泣了!畫面模糊,因天光未亮,遙遠(yuǎn)聚焦的鏡頭面對(duì)真實(shí)而殘酷的現(xiàn)場(chǎng),一聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)的槍響,劃破未央的黎明——“碰”,徹響在寧?kù)o無(wú)聲的樓宇間,不知何處彷佛還傳來(lái)燕雀的啁啾,若說(shuō)報(bào)一日之晨,勿寧是對(duì)蒙蒙人世的悲鳴罷,我想。

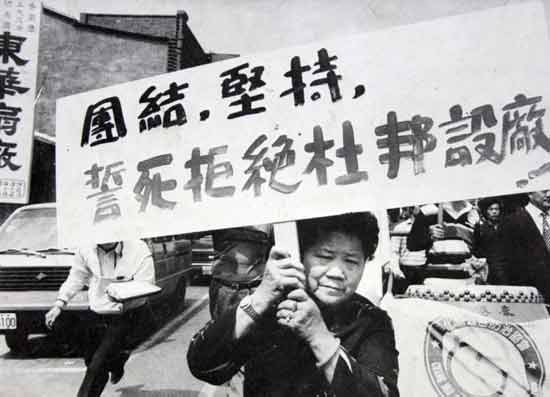

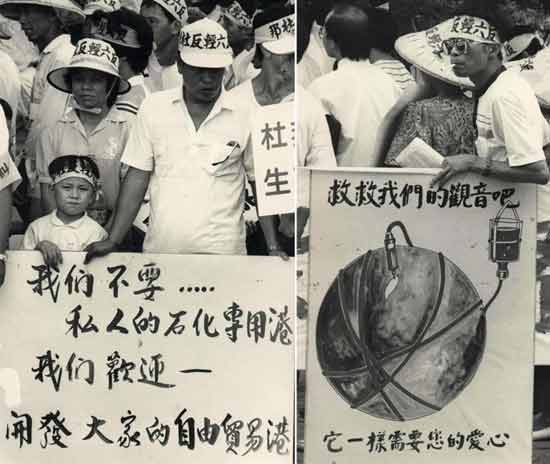

1985年8月,臺(tái)灣“經(jīng)濟(jì)部”與美國(guó)杜邦公司達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,杜邦公司決定在鹿港旁的彰濱工業(yè)區(qū)設(shè)立工廠,生產(chǎn)二氧化鈦。1985年底,臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道這一事件,引發(fā)民眾強(qiáng)烈反彈,“鹿港反杜邦事件”興起。

而后,我將內(nèi)心的鏡頭,轉(zhuǎn)向一個(gè)濱海的漁村。幾些年前,我在這隔著濁水溪5公里溪床,長(zhǎng)年飄來(lái)六輕石化工廠pm2.5空污,備受“癌癥村”之苦的村莊——臺(tái)西村,展開(kāi)以農(nóng)民為主體的“證言劇場(chǎng)”。隨行的紀(jì)錄片導(dǎo)演黃鴻儒,在一幢古厝前訪談1985年和我共同以《人間雜志》名義,南下現(xiàn)場(chǎng)報(bào)導(dǎo)“鹿港反杜邦運(yùn)動(dòng)”的攝影家蔡明德。他談著往事,前一刻,還性情地滿面笑顏;下一刻,話題轉(zhuǎn)到雜志停刊的事情……霎時(shí)間,突而壓抑著哽咽起來(lái)的嗓門,眼眶里含著淡淡的淚水。那場(chǎng)景,多年以后直到現(xiàn)在,在我腦海中盤桓,未曾消失。提及這件事,讓我即刻聯(lián)想起前陣子再次閱讀這個(gè)人的全集,特地將一篇他所作的論戰(zhàn)文——“鬼影子知識(shí)分子”取到燈下,細(xì)心閱讀。是在這閱讀中,回首1980年代初葉,首次閱讀到本文時(shí),對(duì)于他所提及的“依賴?yán)碚?rdquo;,有了進(jìn)一步的理解和體會(huì)。

一群反杜邦、反臺(tái)塑的居民舉著標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行游行抗議

理解上,當(dāng)然是對(duì)于“矮化的發(fā)展”在第三世界國(guó)家,普遍的狀態(tài)為何而生,因何而起,終至于今未曾改變的事實(shí)。那時(shí),這個(gè)人在文學(xué)上,以原本要蓋起十層的華盛頓大樓,陸續(xù)發(fā)表了相關(guān)跨國(guó)企業(yè)的小說(shuō),例如:《萬(wàn)商帝君》、《夜行貨車》《上班族的一日》以及《云》…等等作品。那么,在體會(huì)上,便回到老友蔡明德淡淡的淚水,令我回顧起當(dāng)年反杜邦時(shí),這位一向口才與風(fēng)姿皆獨(dú)具特色的長(zhǎng)者,在一系列環(huán)保運(yùn)動(dòng)場(chǎng)合公開(kāi)的演講中,所展現(xiàn)與分析的觀點(diǎn):“跨國(guó)公司在第三世界的資本輸出,帶著帶動(dòng)落后地域具現(xiàn)代化景觀的假象;實(shí)質(zhì)上,是雙重標(biāo)準(zhǔn)的污染……”。當(dāng)然,鹿港反杜邦運(yùn)動(dòng)背后的跨國(guó)企業(yè)——美國(guó)杜邦公司,恰是當(dāng)前世界制造與輸出污染的超級(jí)典范,毫無(wú)疑義。

這樣,也難怪那場(chǎng)運(yùn)動(dòng)顯得何等重要,而其背后主要的掌旗單位,恰是《人間雜志》。所以,一本雜志的停刊,帶來(lái)的是超出一本刊物停刊的悲傷與婉惜;因而,淚水并非僅僅為現(xiàn)實(shí)上的失去,更多是一種理想的失落,或說(shuō),一個(gè)時(shí)代被經(jīng)濟(jì)困境所迫而終止吧!

民眾抗議下,1987年3月12日,杜邦公司宣布取消于鹿港設(shè)廠計(jì)劃。“鹿港事件”之后,臺(tái)灣環(huán)保署成立,一大批環(huán)保法律也隨之修訂。

于是,鏡頭又像在時(shí)間的后街,只是恒久地?cái)[置在街口,卻有著黑白的身影如夜歸者,又或時(shí)間彼岸的魂,從記憶里前來(lái)探詢當(dāng)下的風(fēng)景,就這樣,我再次來(lái)到1983年,初初初閱讀到這個(gè)人的小說(shuō):《山路》的情境中。蔡千惠,小說(shuō)中令人難忘的主要人物。那么衰萎的身子,卻又那么柔韌與堅(jiān)決的心,以一個(gè)女子的一生,去救贖一個(gè)時(shí)代的慘絕與酷寒。在后來(lái)的歲月中,這個(gè)人在馬場(chǎng)町槍決現(xiàn)場(chǎng),也曾以變革者的身軀發(fā)表關(guān)于冷戰(zhàn)/戒嚴(yán)體制下,白色恐怖在東亞國(guó)家暴力的演說(shuō)。法西斯刑場(chǎng)的風(fēng)與沙,吹襲在聆聽(tīng)者的胸坎,久久未曾退卻;雖然,臺(tái)上的這個(gè)人,愈來(lái)愈似時(shí)間漂泊下的光與影。

陳映真先生參加白色恐怖受難人紀(jì)念大會(huì)

時(shí)間。是的,時(shí)間跨越兩個(gè)三十載,劇團(tuán)的當(dāng)下經(jīng)驗(yàn),是我邀請(qǐng)王瑋廉導(dǎo)演及眾多演員參與制作,合作推出的一出戲:《范天寒和他的弟兄們》,寫下的一席話:

“多年以后,一定會(huì)有不知是誰(shuí)的誰(shuí),在自身私密或公開(kāi)的文字上,這樣記載:曾經(jīng),有九位演員,在一個(gè)舞臺(tái)上,僅僅用身體與聲音,以及最素樸的內(nèi)心,在一座舞臺(tái)上,表現(xiàn)了島嶼共同記憶中,被壓殺的血痕與自身在他者身上度量的歲月!

《范天寒和他的弟兄們》 劇照(攝影:郭盈秀)

這一群演員,便是《范天寒和他的弟兄們》這出戲里的人!因?yàn)槭侨耍揎椈虬缪菀咽嵌嘤啵胤党蔀椴粩嗟穆贸?持續(xù)著、似乎遠(yuǎn)離著觀眾的視線,卻瀕近著觀眾每一霎那內(nèi)心的呼吸!

這讓我一直徘回在魯迅所言的‘彷徨’中,像是看見(jiàn)自己在臺(tái)下彷若一具影子,與臺(tái)上的演員共同呼吸著稀薄卻有靈魂的氣息!這一刻,在當(dāng)下;下一刻,已在遙遠(yuǎn)的記憶遠(yuǎn)方。

我回想著,那思想荒蕪卻充滿民間騷動(dòng)的1980年代,民主運(yùn)動(dòng)在街頭燃燒,社會(huì)胎動(dòng)與日漸侵襲著期待解嚴(yán)的人心。然則,也有一種虛無(wú)感看見(jiàn)底層的絕望繼續(xù)延燒。于是,白日在街頭抗?fàn)幓蚶^續(xù)佯裝著中立的采訪;夜晚,則在卡拉ok,以煙酒澆熄燃燒于胸中的火壘。

當(dāng)然,便是唱著那些耳熟能詳?shù)囊皇资赘星榻感膽训木聘?但,再怎么說(shuō),都沒(méi)工地秀那么精彩刺激,而觸動(dòng)活躍底層的人生。這是人生的歷歷在目,很堪回首……很堪回首……

于是,在自身與歷史的‘彷徨’之間,也想著:舞臺(tái)上的演員想要對(duì)自身的腳色訴說(shuō)什么?或者,單純也不必在明理上訴說(shuō)?身體在暗影中進(jìn)出,已表現(xiàn)了狀態(tài)。然則,狀態(tài)恰如暗影重重,在遮蔽間露著某種光!這光召喚我們,問(wèn)說(shuō):壓殺的記憶是什么樣的狀態(tài)?這重要嗎?我們想對(duì)空椅子所象征的世界訴說(shuō)甚么?這是和觀眾一起既疏遠(yuǎn)又靠近的探索,探索那荒蕪終將盤據(jù)我們的日常……當(dāng)然,那是不會(huì)有解答的……而解答也顯得規(guī)訓(xùn)了!我想,人涌現(xiàn)的精神,即便剎那,都是當(dāng)下。

《范天寒和他的弟兄們》 劇照(攝影:郭盈秀)

最后,那個(gè)總是以背影或隱身的面容,活在我們內(nèi)心深處的拍照者!讓我聯(lián)想起,昔時(shí)在偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)間做報(bào)導(dǎo)時(shí)的場(chǎng)景。舞臺(tái)上的演員,怎么看既想靠近,又覺(jué)得靠得太近的世界。但,我想這拍照者的腳色,比任人在舞臺(tái)上的人都靠得近。是這樣嗎?我自問(wèn)時(shí),便也想起1980年代和蔡明德一起在《人間雜志》出差到報(bào)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng),又回返書(shū)房的桌燈下,寫作的種種……特別是他黑白顯影的一張張照片,攤在編輯臺(tái)上說(shuō)起報(bào)導(dǎo)對(duì)象的人、事、物以及場(chǎng)景時(shí)。人的故事、底層的故事、受壓迫者的故事,竟而是沒(méi)有盡頭的吧!”

用一句很日常卻也費(fèi)思索的話:“時(shí)間的耕耘者,是地上的鹽,世上的光”。這個(gè)人,是陳映真。

我感謝他在思想上,給予我的啟蒙養(yǎng)分,雖然,左翼愈來(lái)愈在一個(gè)崎嶇而艱困的山路上,從冷戰(zhàn)到后冷戰(zhàn)至今的新冷戰(zhàn),不曾稍減其緊迫性;我難忘在文學(xué)創(chuàng)作上,他予我的陪伴終至轉(zhuǎn)化為一種鞭策予鼓舞,盡管我年過(guò)耳順,仍在文思或劇場(chǎng)的路上,顛顛跛跛,卻衷心學(xué)習(xí)如何打開(kāi)心智的轉(zhuǎn)化;我感念他在文化行動(dòng)中的身體、思想與社會(huì)參與,所形構(gòu)的第三世界觀,以及對(duì)人類解放的矢志不移。

他是我的老師,一個(gè)人,路上的行者,地上的鹽與世上的光,更是人間的變革者,我這樣子想。雖然,這很多年,他屢屢被飄過(guò)天際的烏云遮蔽;然則,當(dāng)我在暗影中思索人與思想、文學(xué)、行動(dòng)的動(dòng)蕩與不安時(shí),總會(huì)拾起他的每一本書(shū),埋下深心,重又在他的書(shū)寫文字中,與波濤激涌的世界再次重逢并且探索,就像歷經(jīng)時(shí)間滔洗后的影像,歷經(jīng)變革者的行動(dòng)與言論啟示,其身影與言談的深刻內(nèi)涵,一再浮現(xiàn)在我腦海與深心中,打開(kāi)朝向天光的窗,就算瞬間也是恒久。

也是恒久,是地上的鹽;是世上的光。人間的變革者。

02

這個(gè)人,也曾以《禁錮與重構(gòu)》為題,深刻影響著我的寫作與劇場(chǎng)人生。這是一樁歷史事件,從真實(shí)到虛構(gòu);從荒蕪的記憶現(xiàn)場(chǎng)到創(chuàng)作的當(dāng)下,所經(jīng)歷的旅程;期間,歷經(jīng)了如何將事實(shí)予以想象化后,所產(chǎn)生的過(guò)程與結(jié)局。稱不上魔幻色彩的彌漫,卻因融合了真實(shí)與虛構(gòu),而增添時(shí)間在人的世界里,所帶來(lái)的種種幻化與沖擊。

這時(shí),時(shí)間像暗黑隧道中,忽明忽暗的一盞燈;時(shí)而,在視線所及,亮著;瞬間卻又暗晦了下去,讓腳蹤在沒(méi)有方向的方位間,探索著前行;所以,時(shí)間也是亡命者在記憶彼岸的流亡山路間,點(diǎn)燃的一堆炭火。風(fēng)平樹(shù)止時(shí),突而,便失卻了亮光;卻在北風(fēng)來(lái)襲時(shí),旺盛地燃燒了起來(lái),彷若一雙雙地下人的眼睛,憤怒地望著山下繁華的街燈。所以簡(jiǎn)國(guó)賢,這位掀起日據(jù)末期與光復(fù)初期進(jìn)步劇場(chǎng)風(fēng)云的劇作家,在流亡山區(qū)的亡命生涯中,從相思林密布的燒炭窯望向城市繁華街燈時(shí),內(nèi)心吶喊著一行詩(shī):

“北風(fēng)啊!你盡情地吹吧!地下人憤怒地看著繁華的街燈!”

1993年于臺(tái)北六張犁發(fā)現(xiàn)1950年代白色恐怖亂葬崗尸骨的現(xiàn)場(chǎng)(攝影: 蔡明德)

那是1950年初葉,韓戰(zhàn)爆發(fā)不久,冷戰(zhàn)風(fēng)云跟隨美國(guó)在全球發(fā)布的反共肅清后,地下黨人在島內(nèi)山區(qū)踏上艱困崎嶇山路的時(shí)刻。簡(jiǎn)國(guó)賢自不例外,在苗栗鯉魚(yú)潭客家山區(qū)與大安溪一帶,跟著燒炭工農(nóng)勞動(dòng),嘗試透過(guò)幫佃農(nóng)寫狀子,告上不愿遂行三七五減租的地主,爭(zhēng)取農(nóng)工革命期間被軍特追捕時(shí)的喘息機(jī)會(huì),腳蹤宛如踩過(guò)燒炭火星的種種驚惶,卻也堅(jiān)決著朝革命之路邁進(jìn)。

這炭火,像是時(shí)間彼岸的一雙眼睛,凝神望著時(shí)間此岸的我們。是這樣,我開(kāi)始構(gòu)思起一部小說(shuō):《戲中壁》,融合了記憶的真實(shí)與創(chuàng)作的虛構(gòu)。真實(shí),來(lái)自報(bào)導(dǎo)文學(xué)的田野踏查與閱讀;虛構(gòu),來(lái)自想象的場(chǎng)景與情境;因而,腳色既是根據(jù)真實(shí)人物的行蹤,也是從想象世界中,取材而來(lái)的鋪陳。就這樣,創(chuàng)作啟程了。那已是1994年的時(shí)空,距離現(xiàn)在長(zhǎng)達(dá)25年歲月。這時(shí)間漫長(zhǎng)嗎?至少,可以讓一個(gè)剛步入青壯年的寫作者,邁入初老的歲月。是的,從個(gè)別生命而言,是有一段時(shí)日,經(jīng)歷了這樣或那樣的波折與翻滾;然則,從一樁二戰(zhàn)后被壓殺的歷史看來(lái),卻又僅僅是瞬間的轉(zhuǎn)換,只不過(guò)其間歷經(jīng)的歷史遺忘,卻讓時(shí)間在此岸失去彼岸的風(fēng)貌。這令人感到錯(cuò)愕、婉惜、憤怒。或許,也是創(chuàng)作會(huì)發(fā)生的核心緣由:起始于沖動(dòng),而后自覺(jué)必須沉淀,以免橫生雜質(zhì),無(wú)法面對(duì)那沙塵泥堆中,為理想而殉難的血。

《人間》雜志同仁習(xí)慣稱呼陳映真先生為“大陳”(攝影:蔡明德)

就在小說(shuō)出版的來(lái)年,作家陳映真先生,在一本文學(xué)刊物上,寫下了對(duì)這部小說(shuō)關(guān)鍵性的評(píng)論。他在文脈一開(kāi)頭便直面了當(dāng)年的主流政治與文壇:“在這一段被當(dāng)今朝野主流政治刻意抹殺和強(qiáng)欲湮滅的歷史中….”這么與現(xiàn)實(shí)貼近的評(píng)論,彷然如沉埋地底的礦石,被挖掘后,重現(xiàn)天日的緊迫性。在隔了一段敘事后,他又從解析的角度出發(fā),說(shuō)著:“然而,國(guó)家暴力機(jī)制在資本的邏輯中融解。之后,另一種以文藝小說(shuō)、電影、戲劇、和詩(shī)歌去記憶和重構(gòu)那隱密的傷口,就無(wú)法加以抑制。八零年代以降,以小說(shuō)、紀(jì)實(shí)報(bào)導(dǎo)、電影、詩(shī)歌等文藝形式去沉思、重現(xiàn)和記憶那一段集體回憶中暗黑的隧道的工作,正在逐步開(kāi)展。《戲中壁》就是其中一個(gè)虔誠(chéng)而優(yōu)美動(dòng)人的成果。”是在這樣的敘事與鋪陳下,他接著說(shuō):“十余萬(wàn)字的小說(shuō),被一個(gè)明亮理想,一個(gè)充滿殺身亡家危機(jī)的網(wǎng)罟下的純粹執(zhí)念所吸引,造成牽動(dòng)讀者閱讀的緊迫與張力。”

當(dāng)然,恰如映真先生形容:這是以優(yōu)美的詩(shī)性散文完成的小說(shuō)詩(shī)篇。我可以這么說(shuō),這是貼切的形容。因而,在人物塑造和動(dòng)作的辯證性上,暴露了不可免的缺失。這或許是評(píng)論稱作:“禁錮與重構(gòu)”的核心原因吧!回首1990年代初、中葉,這等禁錮跟隨生命的追索,如影而行,毫無(wú)疑義;降至今日,仍是記憶難以抹去的篇章,它曾經(jīng)在小說(shuō)中,被我重構(gòu),也編成電影劇本,獲最佳電影劇本獎(jiǎng)。于今,再經(jīng)25年歲月的磨礪,轉(zhuǎn)化為廢墟環(huán)境劇場(chǎng)上的演出劇本,初衷幾乎在一致的調(diào)性上。

《戲中壁》排練劇照(攝影:郭盈秀)

其實(shí),更早的時(shí)間里,小說(shuō)中名喚惠子的女子,是阿賢這位主角的妻子,在風(fēng)聲鶴唳的大逮捕行動(dòng)中,他做了一件事,這并非虛構(gòu),而是事實(shí);只不過(guò)加入作者如我者,一些想象性的場(chǎng)景罷了!

“你該不會(huì)都要燒了吧?”惶恐地,惠子問(wèn)說(shuō)。

“不燒行嗎?萬(wàn)一來(lái)搜家…你準(zhǔn)被連累。”阿賢放低嗓門,噤聲說(shuō)。

后來(lái),他們一起將劇本和結(jié)婚照,放進(jìn)一個(gè)餅干盒里,埋在后院的菜園里。這樣,留下了戰(zhàn)后臺(tái)灣最重要的討論社會(huì)階級(jí)分化、貪腐政治的左翼劇作:《壁》。如果不是這小說(shuō)背后真實(shí)人物——簡(jiǎn)國(guó)賢的太太,將劇本重新出土,臺(tái)灣戰(zhàn)后左翼戲劇,必將不見(jiàn)天日!話說(shuō)回頭,小說(shuō)創(chuàng)作書(shū)寫完成于1994年,虛構(gòu)中埋藏真實(shí)的成份;劇作家1952年撲倒于馬場(chǎng)町刑場(chǎng),這之前,大逮捕行動(dòng)與流亡發(fā)生之際,家屬在自家后院埋藏了劇本與結(jié)婚照片,從虛構(gòu)到距離真實(shí)發(fā)生的時(shí)空,已有42載的春秋。時(shí)間,當(dāng)真恰如暗幽山洞中,忽明忽滅的一盞提燈。再隔25年光陰;來(lái)到2020年,當(dāng)小說(shuō)改編為劇本時(shí),情境轉(zhuǎn)化成更簡(jiǎn)潔的對(duì)話。

2020 年春天《戲中壁》演出海報(bào)

這時(shí),阿賢以鬼魂的之身,回返家門,宛若光天化日下,惠子的一場(chǎng)真實(shí)夢(mèng)境。

“燒了吧!”阿賢說(shuō)。

“做不得!”惠子,這時(shí)轉(zhuǎn)作一名客家籍女子,伊說(shuō)“燒了就什么都沒(méi)有了!”

再有另一個(gè)場(chǎng)景,從小說(shuō)轉(zhuǎn)化為劇本后,歷經(jīng)時(shí)間的追索,維系基調(diào)卻有所變化,也值得提及。阿賢流亡山區(qū)期間,情治單位經(jīng)常來(lái)搜索或騷擾。一日,敲門聲響徹,在妝鏡前,惠子安靜的梳頭。“用手胡亂地抹一抹散發(fā),一張瘦單單的臉半隱半現(xiàn)地,埋在凌亂垂落的發(fā)絲后頭。喬裝成瘋婦的惠子……”。而后,就在木門尚未拉開(kāi)之際,幾名彪形壯漢已經(jīng)迫不急待沖了進(jìn)來(lái)……

“你們是誰(shuí)啊!”惠子一臉呆滯的模樣,癡傻地惑問(wèn)著。

“誰(shuí)?”帶頭得痲臉特務(wù)厲聲吆喝,“我們是保安司令部派來(lái)……抓共產(chǎn)黨的……”

兩樁從小說(shuō)到劇本的改編案例,僅僅簡(jiǎn)短的述說(shuō)了,時(shí)間在此岸與彼岸間,歷經(jīng)了波折。先是第一個(gè)漫長(zhǎng)40年的禁錮,從1954年,劇作家在馬場(chǎng)町遭槍決,直到1994年,書(shū)寫這篇在虛構(gòu)與真實(shí)間往返的小說(shuō);而后,又經(jīng)另一個(gè)25年的波折與回思。2020年,才以劇本的方式寫就,并登上廢墟環(huán)境劇場(chǎng)的舞臺(tái)。

1993年于臺(tái)北六張犁發(fā)現(xiàn)1950年代白色恐怖亂葬崗尸骨的現(xiàn)場(chǎng)(攝影: 蔡明德)

時(shí)間,一直在叩問(wèn)記憶將如何再生或者重生?我沒(méi)有答案,只是一直在探索的旅程,忐忑地反復(fù)質(zhì)問(wèn),如何面對(duì)禁錮與重構(gòu)這個(gè)巨大問(wèn)號(hào)下,走在人生道途中的記憶書(shū)寫。所以我說(shuō),這是回流,時(shí)間在長(zhǎng)河中隨著變遷的回流;不是倒帶,更并非重復(fù)。一如,映真先生為這篇小說(shuō)的評(píng)論所訂下的標(biāo)題:《禁錮與重構(gòu)》。然而,歷經(jīng)時(shí)間禁錮后的壓殺記憶,如何在小說(shuō)或劇本中重構(gòu)呢?又如何讓此岸的當(dāng)下,重拾并創(chuàng)生冷戰(zhàn)/內(nèi)戰(zhàn)/戒嚴(yán)體制衍生下的胚胎;讓彼岸的記憶,透過(guò)不間斷的反思與抵抗,不再只是悲情回首,而有著在胎動(dòng)中重現(xiàn)天光日的時(shí)間感?

我在惑問(wèn)中,不忘前行……曾經(jīng)有一首詩(shī),寫于1996年,是焚寄給仆倒馬場(chǎng)町刑場(chǎng)的劇作家,我將之抄錄如下:

我隔著迢遙的時(shí)空與你對(duì)話

現(xiàn)在,舞臺(tái)上筑起一睹透明的壁

牢牢封鎖著記憶的城池

演員的身體在外頭嘶喊

你在里頭垂首,宛若魂魄

我曾在夢(mèng)中穿越童年時(shí)冰冷的軌道

側(cè)見(jiàn)你孤寂的背影消失在遠(yuǎn)方

多年以前,在你生前難友的書(shū)房

我們翻閱一冊(cè)冊(cè)書(shū)頁(yè)泛黃的日文書(shū)籍

午后的束光中,煙塵無(wú)聲飄墜

恍如預(yù)示著在劇場(chǎng)中注定遺失的你

以及,你注定在遺失中復(fù)活的劇作

我隔著迢遙的時(shí)空與你對(duì)話

現(xiàn)在,舞臺(tái)上光影錯(cuò)叉

拉起一座雨中的法西斯刑場(chǎng)

演員的聲音在場(chǎng)外掙困

你在場(chǎng)內(nèi)沉思,宛若詩(shī)魂

我曾登上燈火聚集的城市路標(biāo)

望見(jiàn)許諾之花在街市中倏地萎弱

多年以后,在你梁瓦朽榻的舊宅里

我將從一面塵掩的鏡子

閱讀到一種衰老的文體

記載著關(guān)于你的身世,以書(shū)信、札記

以一頁(yè)焚燒成燼的遺書(shū)

2016年冬日,陳映真先生在北京過(guò)世;今年恰逢4年。近日,再次閱讀他1994年,為這本我的中長(zhǎng)篇小說(shuō)處女作:《戲中壁》所寫的評(píng)論,內(nèi)心仍然激切并充滿反思。以此,寫下這篇文章,感念先生在思想啟蒙與文學(xué)淬煉上,如溫潤(rùn)的春雨,灑落在我干枯的創(chuàng)作之路上。

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。

幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)