據美媒9月15日報道,美方專家指C919在最重要的子系統上對國外技術依賴程度非常高,如果沒有美國技術整個大飛機工程就會“脫軌”。

美國通過“實體清單”對華為及其關系企業獲取芯片和其他技術的途徑進行封堵,臺積電此前宣布將從9月15日之后停止為華為生產高端的麒麟芯片。美媒選擇再這個時機拋出這樣一篇文章,極有可能是在為美國政客下一步叫囂斷供C919做輿論動員和準備。

“斷供C919”?很多國人聽到這句話或許會覺得是天方夜譚,不是說C919是“國產大飛機”,關鍵零部件已經實現“國產化”了嗎?

2013年開始,工業黨以觀察者網為主要陣地,掀起了又一輪貶低、詆毀、抹黑毛澤東時代的國產大飛機“運十”的輿論風潮。筆者專門撰文,對這股詆毀運十的風潮進行了駁斥。

這股風潮中,比較有代表性的是民航業評論員張仲麟先生的系列文章,如:

《起于夢,終于夢 關于運-10的若干問題》

http://www.guancha.cn/ZhangZhongZuo/2013_02_01_124611.shtml

《最好的舊時光?——運-10飛機發展背景再議》

http://www.guancha.cn/ZhangZhongZuo/2013_03_08_130647.shtml

工業黨徒們不遺余力地詆毀運十的目的,主要還是為了抬高C919的價值和意義,為開放路線下的“自主創新”辯護。

筆者無意貶低C919,反而十分敬重這一代航空人的努力,筆者的大學室友就是大飛機項目的參與者之一。大學時代我們一起讀過毛選,一起在學校聆聽過程不時的講座。懷揣著航空報國的夢想,筆者的這位同學畢業后到了上海的640所。剛到640,他面對的是很多參與過運10項目的已經白發蒼蒼的老專家欲哭無淚的場景。人才斷代、技術斷檔——某些人在80年代造下了天大的罪孽,真該被千刀萬剮!

就這樣,一群老專家領著一群“新兵蛋子”重新踏上了征程。從C919剛上馬時被嘲諷為“組裝貨”,到2015年11月2日首架總裝下線的國產化率60%以上的C919干線客機,這中間離不開這一代航空人的汗水與努力。

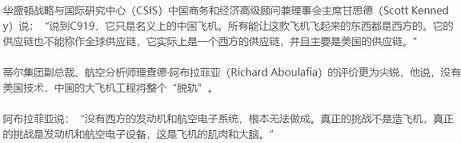

剛剛立項的C919,正如上面這張當年由“新浪航空”整理的圖片所示,除了外殼,關鍵部件全都依賴跨國公司配套。這決不是航空人希望看到的“國產大飛機”,更不是中國人民希望看到的“國產大飛機”。

但C919項目的上馬,本身就是我國重走自主創新之路的重要一搏。在隨后的項目推進過程中,為了提高國產化率,商飛采用了“主制造商與供應商模式”,為C919成立了16家合資公司,其目的正是為了實現零部件的國產化,但這條道路注定不平坦。

例如,C919采用了比波音737更為先進的全時全權限電傳操縱系統和先進的主動控制技術。這種技術是高綜合、高安全、高復雜度的關鍵機載系統之一,其中多項屬于民機研制的核心技術,也是美國政府明令此項技術禁止出口的技術。

霍尼韋爾公司作為飛控系統的供應商,受制于美國法律不能提供這項技術,只能由中國商飛自主研發,研發過程中,霍尼韋爾只負責將中國商飛設計好的算法與方案進行功能的實現。每次,對程序設計是否合適,霍尼韋爾公司只回答 YES或NO,故障原因則需要中國商飛自己進行定位與更改。

這個過程非常之艱辛,但做比不做好!選擇自主研發,中國才有在世界航空界占據一席之地的可能。

但是,由于80年代以來,我們走上了“以市場換技術”的道路,眾多工業領域,市場交出去了,技術卻沒有換回來。這導致不僅僅是航空工業本身,而是整個為航空配套的科研體系和工業體系都缺了太多的“功課”。所以,盡管這一代航空人已經非常努力,2015年11月第一架C919總裝下線時,國產化率也僅僅是提升到了60%左右,很多關鍵部件仍然依賴外商供應。

當時,前文提到的張仲麟先生在觀察者網有一篇《C919為何總是延期?》的文章為C919進行辯解時,也不得不承認冷酷的這個現實:

張仲麟先生的原文配圖

張仲麟在文章中稱:“對于C919這樣重視利潤和全球采購的項目而言,研制中的延期,很多時候不是商飛一家能完全避免。”

相比以前對運十“橫挑鼻子豎挑眼”,他反倒對C919足夠地“包容”:“使用外國供應商提供的產品甚至分系統,并非中國航空工業的無能,而是客觀規律要求下的必然選擇”。

張仲麟顯然搞錯了一個最基本的事實,波音選擇“外協”,的確是為了降低成本、增加利潤,例如讓中國的西飛幫忙做機翼,因為中國的勞動力和原材料成本低很多;而C919的全球采購卻主要不是出于成本考慮。

北大路風教授曾經一陣見血地指出,“波音空客也是這種模式,……但是波音之前飛機的所有主要部件都是自己做的,產業鏈曾經在自己的手中,只是因為成本原因現在不自己做了,但是能力從來沒有中斷過,他們有技術和能力去協調供應鏈,波音就是供應商的老板,供應商就是供貨的,恐怕這點商飛還做不到。商飛很可能有時不得不聽供應商的,因為我們懂得不多。”

由于研發成本以及技術轉讓成本、外商采購成本的分攤,C919的價格目前要高于同檔的波音737MAX和空客A320NEO,政府補貼是一種降低售價的方式。但是,如果繼續一味按照市場原則,追求航空公司的利益最大化,C919還會有競爭優勢嗎?正如路風教授所言:“人們當然希望C919能夠成功,但是如果出現不順利的情況,千萬不要以產品早期的優缺點論輸贏,否則又會重演‘運十’的悲劇,我們已經有過教訓了。”

而張仲麟先生的文章,在遮蔽了關鍵事實之后,仍然是以“開放”作為信仰,從“重視利潤和全球采購”這樣的市場視角來考慮問題。這種立場代表的并不是他個人,在很多關鍵決策人身上也有充分體現。

前文提到的美媒文章指出:

中國航發集團商發公司正在持續研制CJ-1000AX客機發動機,計劃2025年投入運營,希望讓這臺國產飛機發動機代替中國C919客機目前使用的LEAP-1C發動機(來自美國通用)。

甘思德對此存疑:“只有加拿大、美國、歐盟等少數幾個國家制造出了成功的商用飛機。俄羅斯也試過,但他們的飛機并不怎么樣。印尼人、甚至日本人基本上也都放棄了。所以這里絕對不是要批評中國,因為我們討論的是最先進最安全的技術。”

美國專家的這種言論固然是為了打擊中國走獨立自主道路的信心和決心,但是,如果繼續抱著市場路線和“開放”信仰,不采取國家政策傾斜和計劃支配的手段,很難說運十的悲劇不會在C919身上重演;如果繼續對美國履行的所謂的“知識產權保護協議”,美國一旦針對C919采取技術封堵,那么,為提高C919零部件國產化率而成立的16家合資公司,就會立刻成為阻礙C919商用的“緊箍咒”。

貶低運十的說法中,有一條就是指責為運十研制的渦扇8發動機,仿制于美國的普惠JT3D-7渦扇發動機。事實上,這種說法完全是文科知識分子的外行話。航空發動機是一項高度復雜的系統工程,渦扇8發動機并非“照葫蘆畫瓢”的仿制。

渦扇8盡管參考借鑒了JT3D,但是為了研制渦扇8,我們自己把整個技術路線走了一遍,把全鏈條配套都做出來了。僅這一臺發動機,就有65個科研單位和工廠參與了研制和配套改造升級。在渦扇8的研制過程中,大量采用新技術、新工藝、新材料;成品附件、軸承。金屬材料、非金屬材料和毛坯均立足于國內,取得了豐碩的科研成果。1982年底試飛的結果,證明渦扇8的動力足夠,穩定性、安全性、可靠性等方面都具有良好的性能,這是非常了不起的成就!

盡管剛剛研制出來的渦扇8,在綜合性能和可靠性方面還不足以匹敵已經非常成熟的JT3D,但通過后續的更新、迭代、改進,中國要想趕超西方發達國家的發動機技術,完全可以在較短的時間內完成,“兩彈一星”不就是明證嗎?美國從原子彈到氫彈用了七年零四個月,而中國僅僅用了兩年零八個月,還在全球獨創出了“鄧-于方案”,讓中國成為今天唯一可以長期保有氫彈的國家。遺憾的是,隨著運十的下馬,剛剛出生的渦扇8也被扼殺在了搖籃里。

細究起來的話,渦扇8在某些方面算不算侵權呢?然而,人類的一切物質成就本來就是全世界勞動人民共同創造的,憑什么就被幾個西方的大資本據為己有?“知識產權”是個什么玩意兒,不過就是壟斷資本變相的“圈地運動”,阻止別人進步,讓大資本獨占財富。

如果一開始就拿出毛澤東時代研制運十、研制渦扇8的勁頭和精神,而不是采取所謂的“主制造商與供應商模式”模式,一架真正自主研制的C919大飛機誕生的時間可能要更長,路可能更難走,要花費的代價更大,但是,一旦這樣做了,到今天又怎么可能會被美國卡住C919的“命門”,叫囂“斷供C919”呢?

說白了,正如筆者此前的文章所指出的,某些人根本沒有真正下定走“獨立自主道路”的決心,仍然幻想著“全球化”,幻想著與帝國主義和平發展、和平競爭。

巧合的是,就在美媒拋出前文提到的那篇文章之后,也就是9月16日,中科院院長白春禮發表了一番慷慨陳詞:“我們把美國卡脖子的清單變成我們科研任務清單進行布局,比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機,還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等……”

這番“誓言”說得很激昂,不過,格局還是小了一點。“美國卡什么,我們就布局研制什么”,多少還是有點“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的功利主義味道。你不知道敵人會從哪里出擊,自己沒有足夠的底氣和力量,又怎么可能不在斗爭中落于下風呢?

人類發展了幾千年,生產力和科學技術迅猛提升到了今天的水平,科研體系早已經發展成為一個協作面廣、高度綜合、高度復雜的體系,科研工作還需要對應的工業體系的支撐與配合。任何一個鏈條環節,任何一個工業門類的缺失或不足,都會制約整個科研體系的發展。

文革中,聶帥曾提出的組建18個綜合性研究院的設想,所強調的也是科研體系內部的橫向聯系與總體配合問題;然而,這個設想在后來的“大下馬”風潮中很快就無疾而終。

“自主創新”容不得半點的投機與僥幸。真正獨立自主的科研工作應該拿出什么精神?

就像毛主席所說的:“死光(激光),要組織一批人專門去研究它。要有一小批人吃了飯不做別的事,專門研究它。沒有成績不要緊。”試問,一個獨立自主的科研體系,怎么能夠沒有宏觀視野全面、系統布局,而是跟著美國的“實體清單”走呢?

走獨立自主道路,更重要的是毛澤東時代的公有制下所形成大公無私、全民奮進的“精氣神”,非此,老一輩航空人不會堅持到今天。從十幾年前的騙取經費的“漢芯事件”,到最近圈錢圈地、空手套白狼的“武漢弘芯事件”,“私字當頭”的惡果已經在科研工作中充分展現出來了,航空人才的斷檔不也是在市場經濟的“下海潮”中發生的么?這是值得警醒和反思的。

真正想走上“自主創新”的道路,最重要的破除對毛澤東時代的污蔑和歷史偏見,重拾毛澤東思想的偉大智慧。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號