歷史社會學視角下的東北工業單位制社會的變遷*

謝雯

【內容提要】 本文從歷史社會學的視角出發,通過探討單位制和漸進式市場化改革的相互作用,來解釋東北的社會變遷。本文首先指出以理想型為主的單位制研究的局限性,強調單位制內部的異質性,單位制社會形態在地域分布上的差異性,以及漸進式改革在歷史時間上的不均勻性。受經濟發展史影響,東北地區在市場化改革初期形成了一個以大中型工業企業為經濟社會中心的“工業單位制社會”。在這樣一個社會形態下,20世紀90年代末的國企改革在這一地區產生了一系列非預期性后果。原本作為地方經濟中心的大中型企業解體后,地方政府重塑經濟真空,權力增強,產生了一個兩極分化的就業結構,加強了“關系”的重要性,也導致了大量年輕人的流失。市場化改革沒能使東北社會從曾經的單位制社會轉變為以市場契約精神為主導的市場社會,反而轉變成了熟人網絡社會。

【關鍵詞】 單位制,漸進式改革,東北,歷史社會學

一、引言

經過四十年的市場化改革,曾經作為社會主義工業中心的中國東北地區,增長勢頭遠落后于國內其他地區,風光不再。近年,東北的經濟持續下滑,再度吸引了社會各界目光。作為最先解放的地區之一,東北一開始就肩負著恢復主要工業產品生產的重任。新中國成立初期,中國共產黨恢復全國生產的策略是,先利用東北已有的殘損工業基礎,建成工業基地,再以此為基礎盡快恢復國內工業生產。“一五”計劃期間,蘇聯援助了156個項目,其中落實的150項中,56個在東北地區,占投資總額的44.3%,東北成為新中國工業化的中心地帶。20世紀50年代,這里建成了重要的工業基地,發電量超過全國總量的一半,鋼鐵生產水平占全國總產量的三分之一以上,該地區的鐵路密度也是全國最高。從50年代到80年代,東北的區域人口約占全國總人口的7%—9%,但區域總產值占國內生產總值的12%—14%。①

遼寧省在1978年是全國第二大省級經濟體,被稱為“共和國的長子”,國內生產總值僅低于人口數量要大得多的江蘇省,超過廣東省23%。而到了2017年,遼寧省的國內生產總值在省級經濟體制中僅列第12位,不到江蘇省和廣東省的三分之一(分別為28%和27%)。從2015年開始,東北地區的經濟困局再度吸引了國內和國際的關注,因為三省2015年的國內生產總值增長率均低于2%,遼寧省2016年甚至出現負增長。②過去一年,討論東北問題的文章如雨后春筍般涌現,不少作者將問題的癥結歸咎于“保守心態”“體制問題”“長子情結”“舊命令經濟習慣”,官僚和腐敗,以及該地區不適合投資的營商環境。③概言之,這些研究者大多認為東北地區在計劃經濟時代所形成的心態、制度與政治經濟生態遺產,成為市場化改革這一新時期的負累與阻礙。

有研究者將視野拓展至對不同國家的工業化歷史的類比分析,如考察同樣是經歷過早期工業化的繁榮,又在后工業化時期衰落這一發展軌跡的中國東北和美國“銹帶”(rust belt)地區④。二者的相通之處在于:都曾經是重工業生產中心,遭遇過大規模失業問題,又缺少后繼發展動力,因此東北也被一些研究者稱為“中國銹帶”。⑤而另一方面,中國的社會主義體制,又使得東北問題的產生機理與在一以貫之的市場經濟背景下形成的美國“銹帶”問題有很大不同。與此同時,同處社會主義中國,東北地區的發展也與其他地區呈現出不同的走勢:在整個中國經濟奇跡的背景下,東北地區成了一個“失敗案例”,既缺少像浙江盛行的自下而上的創業精神,又沒能像珠三角地區一樣,在全球化再分工中進行產業升級。概言之,在社會主義中國的背景下,東北地區既呈現出了與美國“銹帶”的相似之處,又相異于中國其他地區。那么,怎樣才能更好地理解東北地區展現出來的社會變遷的獨特軌跡呢?為什么以市場為導向的改革政策沒能使東北這一工業基地成功地生長出契約化、科層化、以市場規則配置稀缺資源的經濟社會?

筆者首先運用宏觀歷史分析的方法,找出回答此問題的切入點。東北地區和美國“銹帶”都是曾經以大型工業企業為主導的區域,美國“銹帶”進行工業化的外部經濟環境是具有連續性的市場制度,而東北地區則經歷了從計劃經濟體制到市場體制的轉變,那么根據米爾的求同法(methods of agreement),初步可以推斷,東北地區和美國“銹帶”的相似性是由于大型工業企業的存在造成了“同”。將視野轉向社會主義中國內部,粗略地講,從計劃經濟到市場經濟轉型的這一改革進程,東北地區、珠三角地區、長三角地區都作為親歷者共同參與其中。現階段關于東北問題的思考多是指出計劃經濟對資源和經濟行為的控制,進而影響了地方經濟活力。但計劃經濟是在全國范圍內實施的,這在上述地區間仍是“同”,不能解釋地區發展結果的“異”。若控制了體制轉變因素,通過求異法(methods of difference),筆者發現一個最主要的不同便是東北地區在進入改革進程時的起始經濟結構與東南沿海地區不同:在改革初期,東北地區是一個以重型工業企業為經濟中心的社會。以上的初步比較分析促使筆者進一步去思考大中型企業和東北地區的關系,以及大中型企業如何影響了東北地區的政治經濟生態與社會結構。探討社會主義體制下的工業企業則必須要考慮單位制的作用,而基于單位制的分析又必須關注到時間和空間上異質的因果機制,否則一個抽象的恒量沒有辦法解釋清楚地區間的差異以及一個特定地區跨歷史時段的社會變遷。⑥

帶著這些問題與思考,2016—2018年筆者在遼寧省進行了田野調查,收集了地方史志、檔案、報紙和其他出版物,包括人口和經濟統計材料、工廠檔案,及個人私藏的檔案,并對103位不同代際的工廠職工進行了個人生活史訪談。本文所做的嘗試,意在超越現有的普遍以理想型分析為主的單位分析模式,以時空更為具體的歷史社會學視角,把單位制放到長時段的歷史變革當中,分析單位制度是如何與政治、經濟和社會結構相互作用的。首先,通過探討新中國成立以來單位組織的異質性在地理區位上產生的社會結構的差別,以及在漸進式改革時間線上的差別,進而討論為什么一個突發性政策事件(event)會產生一系列非預期性后果(unintended consequences),從而使我們更好地理解單位制,把握東北的發展軌跡,以及豐富對中國從計劃經濟到市場經濟轉型的認識。

二、單位制與改革

單位研究的核心文獻往往把單位作為一種“理想型”社會組織來研究。⑦作為理想型的單位不僅是一個工作場所,而是中國社會結構的一個基本組成部分,控制和調節整個社會運轉,個人依賴著單位組織,社會活動離不開單位。單位為個人提供退休金、醫療和住房,而個人的旅行、結婚或生孩子等“私人生活事務”必須獲得單位許可。國家依賴單位組織整合社會,同時,也控制對單位組織的資源分配。⑧由此,單位現象實際上體現為雙重依賴性:一方面,單位依賴國家提供資源;另一方面單位成員依賴單位提供福利。⑨這樣的依附關系也產生出“依賴性結構”和成員間的庇護關系。⑩

在以“理想型”的方式理解單位組織的主流討論之外,有許多學者意圖通過對于單位制的起源進行考察,來豐富對單位制內涵的理解,以甄別出這一組織形式的獨特性所在。路風對單位體制的形成過程提供了系統的分析。在他看來,單位的雛形起源于根據地的組織形式和供給制,共產黨繼承了革命中群眾運動這種組織手段,并繼續在城市社會中執行以改善落后的城市經濟,并發動工業化。由于“大躍進”和“文革”破壞了科層體制和規章制度,而正式的國家管理體制和法制又沒有建起,因此,社會基層組織成了國家權力的行政工具。在這一情況下,單位體制主要建立在了人身依附的關系之上。11其他學者也曾指出,在新中國成立之初,單位制的成形是面對工業化的挑戰,在社會資源總量有限的前提下,國家為了達成有效調控的目標,進行了一系列制度選擇的結果。12田毅鵬指出,前人研究多忽略了單位制起源中工業主義這一面向,強調單位制是基于工業主義和社會革命的雙重原則建立起來的社會組織方案。13卞歷南指出中國的國有企業系統,包括這一系統的官僚體系、管理與激勵系統、社會服務和福利的提供,皆可在1937—1945年的戰爭時期中找到制度原型,他將大型國營組織的制度化過程與全面而持續的戰時危機與中國傳統社會可資利用的思想資源與官僚體系聯系起來,著力考察了社會主義中國的組織體制與傳統社會的延續性。14

對單位制起源問題的各種解釋為單位研究帶入了歷史視角,但這類考察仍是集中于歷史向度的一端。對單位組織與改革關系的研究,目前看來還未有定論。對此問題的討論,始于20世紀90年代,一部分學者將單位制作為一種和市場化改革目標相對立的組織形態,認為它和市場是此消彼長的關系。路風認為,“無論人們是否愿意,單位體制終究是會被改變的。單位組織形式是國營經濟部門效率低下的主要原因之一。”15而改革的核心內容之一,“就是將個人和社會從單位以及任何具有人身依附和封閉特征的組織結構中解放出來,并創造出新的社會組織體系”16。曹錦清和陳中亞認為,在單位組織中,個人并不是獨立的一員,而是社會有機體的一個部件,需要服從集體利益,而與市場經濟相適應的組織形態是契約化和科層化的,參與市場經濟活動的主體應當是高度個人利益導向的。因此,隨著市場經濟的迅速發展,單位組織必然會逐漸衰落和解體。17與此相對的,另一種觀點是單位制和市場化改革并不是完全對立和相互否定的關系。劉建軍指出,市場經濟并非否定單位體制,而是通過單位體制內在邏輯的更新,實現社會調控體系的再造。18劉平則從不同時期的社會分工出發,提出新單位制和二元社會的視角,進而指出,在新的社會分工要求下,單位體制和市場體制可以共存。19上述兩種觀點雖然道出了單位制與單位組織在市場化改革中的不同命運或出路,但仍舊未能較為清晰地呈現出不同單位在漸進式改革過程中與市場機制和國家政策的互動,以及與先在的地方政治經濟和社會結構的互構過程。

那么,既有研究對于計劃經濟體制下的中國社會又是如何認識的呢?以“理想型”單位為依托,多數研究對改革前的社會形態的描述也是理想型的。其中頗具代表性的觀點來自孫立平,他把改革前的再分配體制社會理解為“總體性社會”,并指出這樣一個總體性社會的特點是結構分化程度很低,政治、經濟和意識形態中心高度重疊,國家全面壟斷經濟和社會資源,實現對社會生活的全面控制。20這樣一個總體性社會的形成,是通過單位作為組織中介實現的。相較于上述從資源配置和控制的視角來總體把握社會的思路,研究者還注意到單位組織間“高度同構”的現象,將單位制社會的形態比作蜂窩狀社會:每一個蜂窩單元的組織功能是綜合式的,像一個小社會,而每一個組織單元都高度相似,相互獨立,大小相近,組織之間沒有本質區別。以上通過“理想型”單位組織的方式來認識改革前中國社會的觀點,盡管能在總體上把握單位及其現象的特點,但是將“單位”作無差別化理解的嘗試,導致我們無法深入其中去洞悉在制度環境和經濟變遷的大背景下,單位組織內部、組織邊界,以及單位深嵌其中的社會結構的深遠變化。

如果我們走向具體的歷史情境,探究單位組織、國家與地方社會之間的現實關系,我們就會發現單位制內部的異質性和單位制社會形態的地域差別。舉例而言,在計劃經濟之下,名義上城鎮居民的生活皆由“單位”解決,但并不是所有的單位都會建立自己的學校,為單位子女提供小學、初中、高中的教育,只有規模足夠大的單位才會這樣做。因為只有當職工人數足夠多,單位才會覺得自己建校解決職工子女的教育問題比讓他們去市屬或者區屬學校更為便利。有些單位,比如說中央直屬的汽車廠,擁有設備齊全的醫院,但另一些單位,如市屬的小型自行車配件廠,則只有配置的衛生所。如此看來,即便是在統一的再分配體制下,單位在解決職工生活問題的方式和能力上仍存在分化。毫無疑問,已有研究并未否認單位之間存在異質性,但單位組織與地方社會結構相互塑造的復雜性仍有待說明。對此,筆者的初步發現是:在計劃經濟中規模越大、重要性越強、級別越高的單位更接近于為成員提供方方面面社會服務和福利的“理想型”單位。這種單位層面的特征差別在地理區位上進一步造成差異:大規模單位聚集越多的地方,單位成員的生活越可能完全被單一單位所覆蓋,跨單位解決問題的可能性越小,成員對于單位的依賴性越強,地方社會形態也越接近于國家控制資源,以單位邊界做切割,單位成員對單位全面依賴的理想型“總體性社會”。

同樣,要理解改革進程開啟后單位體制的動態變遷,勢必也要超越市場化改革和單位制社會二元對立的線性認知,對此,筆者認為可以通過 “漸進式改革”的內容和時間性進一步把握。漸進式改革并未從一開始就取消單位制,而是首先改變了單位的資源來源:單位從最開始的依附于中央政府,逐漸變成從政府和市場兩個渠道獲取資源。21一旦當我們考慮到漸進式改革涉及資源的雙重渠道的改變,再加上單位本身存在的異質性,我們就會發現“漸進式改革”并非是均勻漸變的,在一些時間節點上對于部分單位來說甚至是突變的,進而在地方社會變遷中造成了深遠的影響。

本文超越以往把單位視為一種理想型組織形式的視角,把單位體制的變革放到歷史過程中,強調地區間單位集聚的方式不同造成了社會結構上的差異,并且基于對時間性要素的考察,呈現出漸進式改革其實并不均勻的歷史軌跡。此幾點理論思考對于我們理解改革以來東北地區的社會變遷具有重要作用。

三、東北地區工業單位制社會的形成與特點

(一)東北地區工業企業單位的確立

新中國成立初期,為盡快恢復并發展國內經濟建設,國家在東北地區投入大量資源,興建了大量工廠22,建立起較為完整的工業體系。依托國家政策在東北建起的工業產業集群使得工業組織在該地區的城市化進程中起到了超常的重要性。與地方政府相比而言,工業組織成為了主導這一進程的關鍵力量。工業企業單位成形的同時,也對城市生活空間進行了形塑。

在興建東北的初期,“先廠后市”和“因礦興市”是大型工礦單位坐落地區的典型特征。這些早期建造的廠礦,因其成立時間先于城市基礎建設,因此都是自行投入資源,配置生產設施,滿足工業生產和職工的生活需求。舉例來說,新中國成立初期電力不足,一些大型廠礦,比如本溪煤鐵公司和撫順礦務局,便自建發電廠供電。23依托鞍鋼而生的鞍山市,鞍鋼的生活區建設便是鞍山市的城市建設。再比如,位于沈陽,偏居城市一隅的一家金屬加工廠,在20世紀70年代出資修了一條從工廠到市中心的公路,這便是跨出了原有單位邊界,承擔了城市化的責任。24在“建廠便是建城”“興礦就是興市”的邏輯下,這些城市逐漸發展出社會公共事業。

在這些地區,大型廠礦在地方事務上權威很高。不僅因其在建設生活區上的重要性,也和廠礦領導的政治級別高有關。由于我國經濟管理體制長期存在條條經濟和塊塊經濟的分割,部分大型工礦的主管在政治級別上要高于地方政府的干部。例如,20世紀60年代鞍鋼的黨委書記同時也是鞍山市第一書記,高于區級干部。而東北地區的地方政府,在舉國工業化的號召下,由于工業企業單位在政治經濟上的重要性,曾出現“弱勢化”的趨向。因此,在東北的城市中,位于城市中心地位的是以企事業機構為核心的單位及其制度,“街居制”(街道辦事處和居委會)則屬于“剩余體制”。25

東北地區的工業組織在地方政治經濟上的重要性在改革初期得到進一步彰顯,主要體現在解決了知青回城就業的危機。筆者強調這一就業危機的重要性,是因為注意到1962—1979年遼寧省動員下鄉的知識青年總數在全國居首。26究其原因,一方面是遼寧省城市化程度高,另一方面則是后期企事業單位動員得力。27以具體數據來看,遼寧省1962—1979年動員下鄉知青2013400人,占全國總數的11.3%,東北三省總共動員下鄉知青4524000人,占全國總數的25.5%。相比之下,北京、上海和天津三大直轄市總共動員下鄉知青2360600人,占全國總數的13.3%。28

20世紀70年代末開始,知青(大多是50年代生人)大規模回城,同時,沒有經歷上山下鄉的60年代生人也到了工作年齡,兩股就業大潮的疊加在一定程度上造成了城市就業危機。面對這一危機,工業企業單位承擔了安置子弟就業的政治任務。安置子弟就業的方式主要有二。其一是接班制度。在接班制度下,父母可以退休,其在單位的“位置”由子女接替。 但在這樣的制度安排下,一位父親或母親僅能為一個子女提供工作崗位,這種“一對一”的置換并不能有效解決大規模的就業危機。由此,另一種具有更強吸納能力的制度設置應運而生,即由全民所有制單位創建“大集體”,這在東北尤為突出。29

在與同期東南沿海地區處理就業問題的模式對比中,我們能夠更直觀地把握東北地區的特點。有數據顯示,1979—1982年遼寧省共安置城鎮待業人員264萬人,這其中全民所有制企業通過接班、招工以及全民辦集體等方式安置了52%,相比之下,只有1.82%的人自謀職業,6.2%從事臨時工作。30與此形成鮮明對比的是,廣東省同一時期共安置城鎮待業人員164萬人,全民所有制單位僅安置了24.1%,有29.9%是個體就業或者臨時就業。31

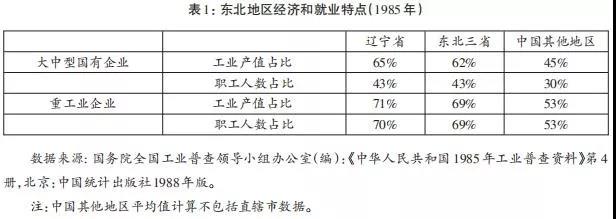

總體而言,在計劃經濟時代及市場化改革初期的幾年間,東北地區的工業企業單位始終是國家總體性政策最為得力的承擔者。在此過程中,伴隨著單位制度的進一步鞏固及其意涵的擴展,其社會的向度也相應展開。從表1可以看出,1985年東北的大中型工業企業所占地方就業人口的比例 (43%),所占地方經濟工業產出的比例(62%),皆高于其他地區的平均水平 (30%和45%)。與此同時,重工業這兩個指標的占比也要明顯高于全國其他地區(見表1)。筆者接下來會說明東北地區是怎樣在80年代形成工業單位制社會的。

(二)東北地區工業單位制社會的形成

20世紀70年代末至80年代初所發生的就業危機,在東北以“誰家孩子誰抱走”的邏輯由單位平穩、快速地解決了,并未產生大規模的社會動蕩。而此種短時間內大規模吸納就業人員的做法與計劃經濟時期對全民所有制單位職工人數的嚴格控制大有不同。在70年代及以前,工廠自主招工的權力很有限,只有當指令性生產計劃批準工廠擴大生產規模時,工廠才會按照指定名額擴大職工人數。80年代初期突擊解決就業危機的權宜之計在解決了危機的同時也把地方的大部分人口都集中到了單位內部,在動蕩的時期對于地方社會秩序的構建起到了重要的作用。

如前所述,企業單位以“父愛式”的手段解決就業危機,“全民”套“大集體”的就業結構進一步促成了小家庭嵌套式的單位制社會,其結果表現為單位人的家庭和工作關系網絡高度重合。這種小家庭的嵌套,其內涵已經超越了新中國成立初期形成的夫妻雙方在同一工廠就業,而是擴展為兩代人的嵌套。大量50年代和60年代生人進入單位后,多數人會與在同一單位工作的同齡人結婚,這導致了家庭關系與工作關系進一步在單位邊界內部重合。這種“內婚”傾向在大中型工業企業單位中尤為明顯。這首先是因為年輕人都想和“好單位”的人結婚,而在東北地區,80年代的好單位一般是指大中型重工業企業。筆者查閱的紅旗機械廠的職工記錄顯示,有71%的職工配偶在同廠工作。32加之東北地區新中國成立以后出生率較高,家庭規模普遍較大,則更為明顯。一位前機床廠的職工和筆者提到,他妻子一家五個女兒都是機床廠職工,且全部嫁給了機床廠的男性職工,而這五位丈夫中又有四位來自機床廠家庭。33

市場化改革的最初十年,追求終身的穩定就業是單位人相當普遍的傾向。若要在一個固定的單位干一輩子,便自然會重視此一固定就業場所中的上升渠道和榮譽獲得。當時,大部分單位人的生活條件相差無幾,居住條件上均為單位統一分房,工資提升和計算由單位按照既有政策進行,和職工的職務級別以及職稱掛鉤。在各家經濟條件都差不多的情況下,單位人重視的是好好工作,獲得榮譽和上級的承認,從而在單位內部慢慢產生向上流動。“三八紅旗手”的獎狀、刻有“勞動模范”的搪瓷杯、寫著“模范職工”的背心,都是當時單位內部榮譽的具象表征。80年代企業效益好,大部分新職工工作積極性高漲。筆者在田野中遇到的多位訪談對象都曾經回憶80年代清晨上班時鐵西區的自行車壯景,每個人都覺得生活充滿了希望。

想要在這一時期的單位中實現上升性流動就要遵循這個小世界的規則,“一老本實”地把本職工作做好就是最穩妥的方式。34相比較而言,做小生意等經濟行為則是不受社會尊重的,有時地方上還會產生對小生意人的蔑視。在東北,一種典型的現象是,市場化改革初期單位人普遍認為,一個合格的單位人并不應該參與市場或商業行為,因為這些行為被認為是低“社會評價”的,只有那些處于邊緣地位的人才會去追求。35訪談時,不止一位受訪者提到,80年代在東北做生意的大多是監獄里放出來的。現在已經難以求證這是一個事實,還是僅僅是當地人共享的一種對于生意人的污名化想象。但這樣一種想象的存在,也在一定程度上反映出生意人并不那么受歡迎的社會現實,或者說只有邊緣群體才會通過做生意謀生活的普遍觀念。可以確認的是,至少在當時占據東北社會主體的單位人的心目中,只有當地社會中的“邊緣人”,無法通過地方社會主流渠道找到工作或進行向上流動,才會追求自營職業。

以上種種跡象表明,在應對就業危機的過程中,大中型工業企業單位自身內部的結構被重塑的同時,也同步塑造了地方的經濟和社會結構。大中型工業企業把大量經濟人口納入自身,強化了地方人口對“大單位”的就業偏好和認同,也加劇了后續進行企業轉型的困難。重構后的工業企業單位塑造了其成員的社區和家庭社會網絡,對就業和流動性的理解,以及對榮譽的偏好。東北地區由此形成了一個工業單位制社會。36具體來說,這一工業單位制社會的特點是:大中型工業企業作為地方經濟中心和就業中心,地方人員的社會網絡、工作內容以及社會流動圍繞企業單位展開。

四、漸進式改革:雙重資源渠道與政策調整

在上述的分析中,筆者關注的主要是改革初期,在再分配體制下國家政策是如何經由單位制度在東北地區塑造了一個以大中型工業企業為主導的政治和社會生態的,接下來要將市場化改革這一“變量”納入討論。前文曾指出,在考察單位制在漸進式改革中的變遷時,要著重分析的一個變化是:單位獲取資源的渠道從一開始的單一渠道,變成了市場和國家共同配置資源的雙重渠道。區分出雙重渠道,再加上單位制本身就存在的異質性,漸變式改革就不是單一、抽象、均勻的“漸變”,而是很可能呈現出多種時間性。

在雙重渠道下,大中型工業企業一開始從兩種渠道中汲取資源的能力都較強。因此,中國市場經濟起步的頭十年,大多數國有企業并不是一下子就受到新興私營企業的威脅,反而顯示出前所未有的優越性。37國有企業對于技術和原材料的壟斷造成了市場化改革初期的賣方市場。不過,這些企業的起始優勢并非指高精尖的技術,毋寧是指東北地區諸企業具備生產時鐘、自行車、彩電等基本消費品的基本生產原料、流水線生產設施和組裝知識,相較而言,剛剛起步的私營經濟顯然不具備生產能力。重工業企業與生產普通消費品的國有企業相比,具有額外的優勢,因為其原材料供應往往是受國家控制的,并非隨處可得,產品流通也多是依照計劃進行。總之,在市場化改革初期,國有企業擁有技術、人員、原材料等優勢,進而形成壟斷壁壘,因此可以在不完全市場競爭中獲得先發優勢,獲取資源。

更重要的是,大中型工業企業從國家獲取資源的能力也較強。國家一方面認為這樣的大企業不能輕易破產,否則會挑戰經濟體制的合法性,導致地方社會不穩定;另一方面,國家還需要大企業承擔一些國家生產任務和計劃,不能輕易放開原材料供給和產品流通渠道。對比來看,在雙重渠道下,小型企業單位則具有雙重劣勢。主要體現在:第一,在逐漸開放的市場競爭中,小企業仍實行軟預算約束政策,因而在管理上并不如新興的私營企業靈活、逐利,在從市場中獲取資源的競爭中沒有優勢;第二,國家認為小型企業對地方社會穩定的影響較小,如果這些單位經濟陷入困境,國家并不會擔心產生大規模的動蕩,于是在為小型單位提供資源上動力不足。38

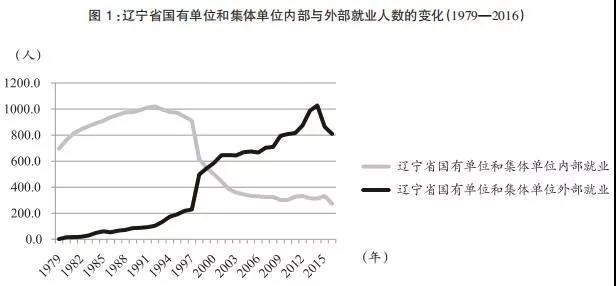

因此,在市場化改革的初期大中型工業企業享受市場壟斷和國家保護的雙重優勢,經歷了一定程度的擴張。這一時期,政府允許企業逐步保留其生產盈余,使得企業有權力自行處理從巨大的賣方市場優勢中取得的收入。不過,在用途上,企業單位并沒有把這些新獲得的可自行支配的收入投入到生產設備的改進之中,而是投入到為職工建房和提供福利,改善職工居住環境和生活水平,這也吸引了更多地方經濟人口進入大中型工業企業就業,尤其是重工業企業。39因此,在改革初期國有單位和集體單位的就業人數非但沒有縮減,反而因其優勢吸引了更多的適齡經濟人口。數據顯示,在改革前十年,國有單位和集體單位在東北地區吸引就業人口達到頂峰(見圖1)。

盡管雙重資源渠道使得大中型工業企業在改革初期有了先發優勢,但這一先發優勢并不是持續的,隨著雙重渠道的改變,大中型工業企業汲取資源的能力也產生了變化。隨后的時間里,市場化改革持續推進,市場的發展和國家對于國有企業的態度轉變逐漸擠壓了大中型工業企業的資源總量,這一雙重資源的獲取方式,也沒有能夠持續為所有大中型工業企業的穩定存續提供保障。

一方面,就大中型工業企業身處其中的市場而言,通過“進入壁壘”而獲得的優勢,是由企業所處的行業特征所決定,如果某個行業的進入壁壘是由于暫時的資金不足而無法購置必要設備,或是體制外人員暫時無法獲取生產技術而造成的,那么經由這種保護壁壘從市場獲取資源的優勢就不是持久性的。當然,如果技術和生產設施比較復雜,比如重工業企業的生產技術,那么,保護壁壘的持續時間會更長一些。然而,隨著民營企業逐漸積累資本和學習技術,這一過渡性一旦壁壘消失,曾受此庇護的大中型工業企業便開始受到市場中私營競爭者的威脅了。

另一方面,從國家層面來看,國家也逐漸改變了對大中型國有企業的態度,表現為逐漸向大中型工業企業推行破產制度以及“抓大放小”的“關停并轉”政策。對于曾經風光的大中型工業企業,國家能夠提供的資源越來越少。這里一個重要的變化是,國家對于大型國有企業的“大”的定義有了改變,從而重新定義了可以在國家渠道獲取資源的企業的邊界。在改革初期,統計局和政府對于大中小型企業的劃分標準主要是按產品生產能力的大小或者按固定資產的原值來定的。40需要注意的是,此時關于大中小的定義是一個絕對意義上的資產總額或者生產規模,而非效率意義上的。在政府報告和官方媒體中一個常用的統計口徑便是大中型國有企業,因而大中型企業這一概念的重要性也深入了普通人的觀念。所以,“大”企業一開始是一個比較模糊抽象的復合型指標,包括資產規模大,技術更復雜,對于國家經濟戰略發展更重要,就業規模更大等,而“小”則是“大”的相反面。

在市場化改革的第二個十年里,國家在“抓大放小”的政策執行中對于“大”的定義有了變化:資產和生產規模意義上的“大”轉變成為絕對市場壟斷、社會穩定和國家安全上的“大”。到90年代末期,除了政策性壟斷行業、自然壟斷行業,或者關乎社會安全的超大型國有企業得以保存,41大部分大中型企業在“抓大放小”這一輪國有經濟改革中被關閉。為了與限制介入性國有企業和超大型企業進行區分,筆者把這部分經歷了資源先擴張再減少的大中型工業企業稱之為“過渡型”企業。對于限制介入性國有企業和超大型企業來說,隨著市場發展,其資源來源始終保持穩定,而“過渡型”企業則不能再從國家渠道獲取資源。

概言之,“過渡型”企業經歷了一個資源來源先增長,后逐漸平緩下滑,最終在1997年前后突然下降的過程。這一變化在東北地區體現為單位就業人數的急劇減少。以遼寧省為例,其單位就業在1992年達到頂峰(1021萬人),然后開始緩慢下降。劇烈下降是從1997年開始的,僅這一年,遼寧省就減少了294萬國有和集體單位職工,1997—2002年共減少了523萬。42

上述的討論表明,比較改革開啟后的前兩個十年,東北地區大中型企業面對市場作為資源渠道的擴張以及國家政策作為另一種資源渠道的調整,做出了不同的回應。在第一個十年間,大中型工業企業無論在資源總量還是成員數量上,都呈現出擴張的態勢,市場的沖擊被此類企業的技術和人員優勢所帶來的創造產值和就業崗位的強勢力量所“抵消”;在第二個十年,由于國家政策對國有企業態度上的較大轉變,以及市場競爭日益激烈,經過一輪擴張的大中型工業企業開始加速萎縮。對于“過渡型”企業來說,這一緊張關系在90年代末達到頂峰。在這個意義上,國企改革的時間線其實對于東北地區的工業單位制社會來講并不是嚴格意義上的漸進式改革,而是“過渡型”企業在90年代末期突然消失的“突變”。下一部分將會討論“突變”在東北地區產生了怎樣的后果。

五、工業單位制社會解體與改革政策的非預期后果

20世紀90年代末東北地區經濟結構的“突變”產生了非預期后果。觀察遼寧省的就業數據可以發現:2008年遼寧省城鎮就業人數為1034萬,比起1997年的1138萬,不但沒有增加,還減少了104萬。而2008年遼寧省的GDP較1997年相比,則增長了近十倍,這說明經濟總量增長并沒有成比例地拉動城鎮就業。經過2011—2014年三年間的一輪非持續性增長以后,2016年的城鎮就業人數又回升至1082.6萬,但仍低于1997年的水平。國有及集體單位職工人數急劇減少,城鎮經濟中單位外部就業人數自2001年開始也沒有顯著增加,但是進入一個緩慢上升的過程。在與長三角地區的比較中,1998—2013年浙江省城鎮單位外部就業人數平均年增長率為16.1%(見圖2),遼寧省1998—2016年同一指標的平均年增長率僅為3%。在單位就業人數迅速下降的同時,遼寧省城鎮總就業規模——尤其是單位外部的就業規模——卻緩慢擴大了。4390年代末的大規模國企改革并沒有在東北地區產生持續的單位外部就業高速增長,遼寧省單位內部和外部就業出現了一個近似剪刀狀的趨勢。這說明大量的單位內部就業轉移到單位外部之后,只是一個純粹的轉移,并沒有產生明顯的乘數效應,能夠使得單位外部就業持續上升。筆者下面會說明,其主要原因是“過渡型”企業消失后,東北地區產生了一個兩極化的就業結構。

(一)大規模下崗塑造地方化的自謀職業

上文提到,漸進式改革并不是一個單一的平均的過程,而單位人預判的改革進程也與改革真實發生的時間線存在錯位。“過渡型”企業的解體對于單位人來說是突然的,其中很大一部分職工在企業效益開始不好的時候,并沒有馬上離開單位去尋找新的工作。一方面,單位人并不確定單位的未來,或者說單位當時依靠的雙重資源渠道的未來。對單位人來說,在政治動蕩以及就業危機爆發的時候,單位曾經成功地維持了基層社會的穩定,為他們提供工作和福利,承擔了外部社會的風險,因此,于情于理他們都很難想象單位會消失。另一方面,企業改革是以經濟效率為導向的改革,而社會保險機構的建構則是落后的。90年代勞動保險制度并沒有完全建立完善。離開單位,首先意味著這些單位人的工齡無法連續計算,而且當時很多單位外的工作并不會為員工繳納社會保險,也不能接收檔案。這些對未來的不確定和制度的不完善都妨礙了單位職工離開單位。44

當“抓大放小”使得大多數“過渡型”企業不再符合政策要求中的“大”進而關停并轉時,對于多數單位制社區來說,整個經濟生活中心坍塌了,造成了經濟真空的局面。單位解體后,絕大多數單位人都失去了工作,這也意味著整個以家庭為中心的社會網絡坍塌了。在東北這樣一個工業單位制社會中,單位人被嵌入在一個以家庭為中心并且集中于單位內部的社會網絡結構,這種內嵌于單位的社會網絡給單位人帶來的是高度密集的、信息同質性強的、資源相近的強關系網絡,而缺少可以擴展到單位外部的弱關系網絡。與此同時,從整個社會的社會網絡結構上來看,單位人也較難成為跨越結構洞的經濟行動者。45

被迫離開單位后,前單位職工大多難以在單位之外找到合適的正式工作。除了上述提及的由社會網絡特點決定的因素外,職業技能的轉化也成了一大障礙。工廠內部雖然有一整套專業化職工培訓系統,但這一專業化機制不一定會得到單位之外社會的普遍承認。換句話說,這其實是兩個系統間(傳統工業單位內部和單位外新興市場經濟)技能-地位的匹配方式是否能夠等價轉換的問題。在單位社會和新產生的市場經濟之間,不同“技能”的可轉換程度并不相同。技術人員、會計師和技術工人在單位中培養的是“硬技能”(hard skill),在單位外部很容易快速驗證能力。46但由于在東北地區從事體制外技術類工作工資較低,不少掌握技術的人員選擇遠走他鄉,到河北、東南沿海或者國外尋找工作機會,因為那邊工資更高,“掙錢比較容易”47。

與之相對的,單位培養的“軟技能”則難以得到社會的普遍承認。48利用“軟技能”晉升到單位內部較高地位的工廠管理人員或者干部,離開單位后大多難以找到合適的同等地位的正式工作,因為他們很難快速證明自己的某項“軟技能”掌握得比別人更好。某人擅長工廠的“管理”工作,對私人老板來說就沒有太大吸引力,因為每個人都可以聲稱自己對“管理”有所了解。49即使是單位制度“遴選”出來的,能力受到承認的,得以在內部向上流動的人,離開單位后,也大多需要重新開始,再次在就業市場上找尋工作。他們的前半生在單位這個特定的經濟組織和社會系統中積累的人力資本和經驗資歷,在離開單位后,都要受到懷疑,并無法直接使用于新的市場經濟。因此,無論是干部還是普通職工,離開單位后找尋新工作都是困難重重。50前單位人難以動用過往積累的榮譽和單位對其工作態度的認可,模范工人等獎勵并不能作為單位外求職的籌碼,這一困境使得他們格外失落。“一老本實”的工作態度不再重要,在單位外成功的準繩是快速積累財富的能力,曾經的勞模獎狀和搪瓷杯成為一代人集體懷舊的文化符號。

由于就業機會稀缺,年齡不占優勢,前單位人都不得不自謀職業,且往往從事非正式工作,四處打工,努力補貼家用,適應離開單位的生活。假如時間充足,他們中的部分人在自主就業中或許能產生工業化在技術上的突破,甚至逐漸發展出發達的民營企業。51但是,外部環境首先決定了這一波創業難以趕上市場擴張的速度以及工業發展的速度。在世紀之交,最重要的市場機會,或者說最廣闊的市場空間,首先來自發達國家對于中國廉價勞動力生產出的廉價商品的需求。這一廣闊市場,經由全球性的生產中心的轉移,最先由東南沿海地區占據。與此同時,中國內部未開發的巨大消費品市場也是一個有潛力的市場,早在20世紀80年代溫州商人便已辨識并利用了這一市場空間,開始面向全國市場的消費需求進行生產。再者,就工業發展而言,進入20世紀90年代,特別是入世以來,中國工業已經逐漸和國際接軌,國外成熟的工業生產技術及其產品沖擊著中國上一輪蘇式工業化的遺產。在這一時期的工業化環境中,幾乎任何技術的突破,都需要大量的資本投入和技術研發。中國的新一輪工業化進入資本導向的快車道,其發展速度和資本競賽并不允許經濟和技術緩慢發展。速度慢、無資本,在中國當時的工業發展環境中,就意味著落后。

在這樣的殘酷現實面前,東北地區失去了外部市場優勢和資本(以及資本所帶來的技術)優勢,不僅缺少為海外生產的知識與實踐,且國內消費市場已被其他地區的商人占領先機,經濟發展舉步維艱,其結局只能是:無法參與世界分工,也無法自行開展高技術含量的生產。在這樣的結構背景下,90年代從單位體制中釋放出的富余勞動力從事的職業,多數是低啟動資金,材料易得,技術含量低,僅滿足地方消費需求的,包括打零工,蹬三輪車,做點小買賣,如賣鞋、賣菜或者賣雪糕等。

(二)以投資為中心的振興政策

“抓大放小”政策施行后,東北產生了大規模失業問題,中央政府擔心影響地區社會穩定,決心出手相助,從2003年開始,提出“振興東北老工業基地”。可是這一思路仍然是把東北地區當作工業基地來振興的,投資多集中于基礎設施建設和已有的大型工業企業。這一主導政策一方面加強了大型企業的主導性、經濟的重型化,同時也擠壓了小型同行業企業的發展,并無助于新興產業的發展。

在這種取向的“振興”之下,(超)大型重工業企業得以保有了在經濟中的重要地位。結果是,地方留存的生產型大企業多數是東北地區傳統優勢的機械制造業,如沈陽機床、北方重工,或者是國有控股的央企,如鞍鋼、一汽。52國家政策和地方政府繼續選擇這些企業作為政策和資金投放的主要領域,著力扶持這些傳統優勢產業,支持其繼續生產甚至擴大生產規模。值得注意的是,享受如此“優厚待遇”的大型國企大多是集中在限制進入型行業,具有國家戰略意義的生產部門。

在中央政策的支持下,東北地區的重點地方企業大量舉債,快速擴張。通過比較遼寧省和全國平均水平國有及國有控股企業的負債擴張情況可以發現,遼寧省的債務權益比由2000年的1.56增長到2016年的2.3,而2016年全國平均水平僅為1.61,遼寧省國有經濟負債率遠遠高于全國平均水平。53并且,這些企業的經營情況以及投資項目是否有顯著的效果,令人存疑。一個例子是成立于2004年9月,2015年陷入債務危機處于破產邊緣的東北特鋼。54

東北剩余的大企業仍然是追求資產規模上的“大”,試圖打造“巨無霸型”企業。55比如說沈陽市留存的某大型機械制造公司便是整合了原有的重型機械廠、礦山機械廠和起重運輸機械廠的資產和部分職工。筆者在訪談中得知,有一位合并前的工廠職工,2004年下崗之后自己開了一個小型設備制造公司。2008年左右這個小公司在國家4萬億投資的背景下效益不錯,但近些年受經濟影響,訂單量不多,主要業務是承接某大型機械制造公司的外購訂單。56筆者也從該大型公司的職工處了解到,他們在接下訂單后,很多單子都是給小公司生產,交給小公司生產的成本比自己生產更低。57這一情況也從側面說明,第一,這類巨無霸型企業雖說內含多個生產線,但很多生產線效率不高,成本降不下來,留存在企業內部也是浪費資源;另一方面,這類巨無霸企業的存在也在擠壓民營小企業的市場空間,客戶會認可大企業的品牌,而小企業失去了創立新品牌,進一步成長的機會。

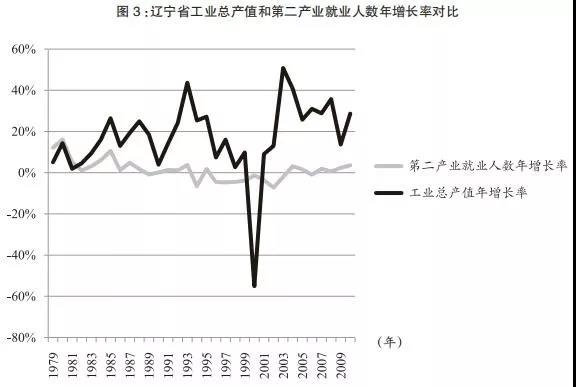

這輪資本型的振興政策提升了工業資本存量,也進一步加深了地方經濟重型化程度。遼寧省工業投資額由2002年的565.73億元上升到2010年的7302.59億元,增長了近12倍,1999年重工業產值的比重為64.5%,2004年達到新高點83.5%,2010年回到80.5%。58經過一輪改革過后,地方上的重工業已經成為典型的資本密集型產業,意味著其生產率的提高主要來自生產設備或者資本的更新,而不會對拉動地方就業有顯著效果,或者說,幾乎沒有拉動作用。我們可以看到,在工業總產值急速增長時,第二產業就業人數波動不大。(見圖3)

如果說中央政府在振興東北時,是基于維持社會秩序的考量,投入資金希望能夠拉動地方經濟增長,結果卻是這一資本主導的振興意外地導致地方經濟的重型發展,維持了剩余大企業在地方的主導地位,導致超大型工業企業內部效率低下,一面依賴企業外同行業小型公司進行生產,一面又擠壓它們的發展空間,那么,地方政府又在這輪改革中扮演了怎樣的角色呢?

首先,此一時期的地方政府對于地方經濟的去工業化轉型并不成功。除了抓住地方的重工業企業,繼續發展工業,對于經濟發展的其他可能性,東北地方政府并沒有成體系的構想與計劃。即便涌現出一些新興產業,比如鞍山“十二五”規劃中的激光產業,或者是“后工業經濟”(post-industrial economy)的嘗試,再比如沈陽的動漫產業基地等,由于與主導的重工業企業關聯度不高,缺少足夠的產業鏈與社會生態支持,往往嘗試了幾年也收效不大。政策紅利期過后,如水土不服的移植生物一樣,“后工業”企業紛紛撤離。地方政府多方試驗,頻繁更改產業規劃,既浪費了資金,也沒有培育出新的經濟增長點。2015年,新華社就曾發文討論這一現象,文章聚焦了東北政府“試點帽子”滿天飛,長官意志下的“多變藍圖”,黯然退場的“盆景經濟”問題等具有東北特色的政治經濟生態。59

其次,21世紀初的一系列“振興”政策實際上集中了地方政府的權力。在“過渡型”企業解體之后,地方政府卻提升了其資源控制水平。原因之一,是面對“過渡型”企業消失后的經濟真空,行政力量開始介入并對經濟社會結構進行重塑,加之向東北傾斜的中央投資主要由地方政府推動,在此過程中地方政府的觸角得到增加與延伸,所擁有的權力和資源都有所擴大。此外,在處理工廠解體中的種種社會問題和沖突維穩過程中,地方政府也實現了權力的集中。

(三)兩極分化的就業結構,熟人網絡關系的重要性凸顯

在地方政府的介入下,經結構重組東北的就業市場呈現出兩極分化的狀況,一端是難以擴張的較低技術含量的非正式就業,另一端是權力擴大的政府事業部門和再度得以擴張的少數大型國企。和前者相比,后者成為東北人心中的優質工作 (quality job),而想要進入政府部門或者大型國企就業,往往需要關系。東北地區現存的好國企和政府部門在招聘時多數時候是“單位說了算”,除了必要的技術崗位走市場路線,高薪招聘高級人才,其他職位的普通員工往往都是靠關系。特別“吃香”的部門和職務還需要聯系人職位不普通,再加上一定的“買通費”,才可能進入。這種關系網的深厚在沒有消失的大型國企中尤為突出。60當然,并不是所有人都是內部人,先天有進入這些工作地方的“門路”,如果是跨越單位界限幫助子女就業,這時候就需要層層努力,積極調動關系網絡中的各種人脈,才能成功找準“口子”,最終進入這些地方就業。61

就業選擇中的另一端——自主就業,并非是當下接受過大學教育的年輕人的首選。近些年東北人自我調侃的“重工業燒烤,輕工業直播”的現象,從側面說明了東北地區正式工作機會的稀缺。正是因為沒有足夠多的正式工作機會,直播平臺對于年輕人來說算是一個在收入上富有吸引力的“不錯選擇”,這一點在東北內部的三四線城市中尤為明顯。62這種偏好主要是基于他們對于政治、經濟和社會地位的綜合考量。在直播平臺上,東北的年輕人可以利用自己的幽默,吸引大量的觀眾,得到相應的收入,對他們而言,此種就業途徑并不需要去費力地調動熟人網絡,而是更具個體性的職業選擇。

上述的兩極就業結構使得受過良好教育的,有理想的,但是家庭沒有能力、沒有關系,或者不愿意找關系的年輕人不愿意回東北就業。他們接受了制度化的九年義務教育,經歷了大學擴招,獲得了大學學歷,更想從事一份專業化的工作,而東北恰恰缺乏這類需要“專業知識”的工作崗位,因此,大量東北年輕人前往北上廣深奮斗。63在這樣一個兩極分化的就業結構的作用下,東北地區一方面留不住受過高等教育的年輕人,另一方面卻強化了地方熟人網絡的作用,進而再次重塑了地方社會的結構:原先工業企業單位制社會下的以家庭和單位為中心、,并以單位為邊界的社會網絡,發展成了更具擴張性的,超越原有單位組織邊界的,彌散于整個社會的熟人網絡。于是,漸進式市場化改革非但沒有打破原本高度密集的家庭網絡,反而是加強了熟人網絡在地方社會中的重要性。

六、結語

本文指出,新中國成立初期東北地區的單位制社會更接近于國家控制資源,以單位邊界做切割的,單位成員對單位全面依賴的理想型總體性社會。在改革初期,通過解決知青回城安置的就業危機,地方上的工業單位吸納了更多的經濟人口,強化了個人與家庭對單位的依賴,形成了一個工業單位制社會,其中大中型工業企業成為地方經濟中心和就業中心,地方人員的社會網絡、工作內容以及社會流動圍繞企業單位展開。

漸進式市場化改革在初期為企業單位提供了國家-市場雙重資源配置渠道,“過渡型”企業經歷了資源先上升后突然下降的過程。20世紀90年代中后期推行的徹底的國企改革,使得很多曾經在地方層面被認為是大中型企業的國有企業——“過渡型”企業——不再符合國家對于“大”的新的定義,于是在這場改革中成為需要被改革的對象,導致東北地區最終剩余的工業力量只有超大型國有企業,以及身處限制性進入行業和高技術壁壘行業的國有企業。因此,這一時期的改革對于東北地區的很多企業來說,是相對斷裂式的改變。

由于沒有考慮到東北地區特殊的工業單位制社會的社會結構,90年代末的改革未能成功推進地方市場經濟的發展,而是產生了一系列非預期性后果。離開了大中型企業的下崗人員,即使從事自由職業或創業,也僅僅局限于經濟規模較小的、無技術含量的、地方化的就業。這樣的工作機會和經濟活動雖說一定程度上解決了地方的就業危機,但是對于地方的長期經濟發展,并沒有太大的拉動效應。中央政府看到了東北地區產生的失業問題和發展乏力的困難,決心出手相救,施行了振興政策,但振興政策的思想仍然把東北地區視為重要的工業基地,剩余的超大型國有企業和壟斷型國有企業仍然能在國家-市場雙重資源渠道中獲益,并保有原有的優勢。另一方面,在振興政策下,中央投入的資金受地方政府支配,增加了地方政府的觸角,使其控制資源的能力增強。同時,為了維持社會穩定,地方政府也在應對工廠解體中的種種問題中實現了權力的集中。遺憾的是,地方政府在開展具體的經濟工作時,除了延續以往的工業城市定位,并沒有提出具有發展眼光的新的經濟轉型計劃,并且在不持續的政策上浪費了大量資源。僅剩的少數大型國有企業和權力擴張的政府部門,在東北地區成為優勢雇主和體面工作的主要來源。如此,產生的兩極化就業結構既擠出了受過正式教育的缺少關系的年輕人,又無益于地方的經濟轉型和人力資本優化。

在文章末尾,筆者想就東北的歷史變遷進而談一下這一地區的現在和未來。在中國經濟快速增長的大背景下,曾有著良好的工業基礎與城市基礎設施的東北地區,卻沒能從新一輪的全國范圍和全球范圍內的經濟重新分工中保持同速增長,而成為第一個開始衰退的地區。20世紀的東北地區經歷了一條不同的現代性道路。先是通過高度集中的社會主義計劃性現代化成為社會主義工業現代性的先鋒,其后在本土的漸進式市場化改革與全球資本主義分工體系重組的雙重背景下,又沒能成功發展出以市場精神為主導的現代性,建立起市場導向的關系,培育出契約精神,反倒是承接并延續了一系列熟人社會的特點,諷刺性地增強了熟人網絡的作用。

在單位制、經濟改革和地方市場發展幾條主線作用下產生的熟人社會中,僅僅提出強化法制、契約精神,改善營商環境,是不是就能使東北地區發展出市場精神?前幾輪以經濟效率為主的改革并不成功的事實或許已經說明,不考慮一個地區原本的社會結構、歷史變遷的內在邏輯,空談市場精神的政策主張是無源之水、無本之木。本文將單位帶入漸進式市場化改革這一歷史進程中的討論,僅僅是重新認識東北社會變遷的一次嘗試。近代以來,地處東北亞各國交匯處的東北地區,經歷了多次內部與外界力量在政治和經濟方面的干預,僅就這一地區內部而言,在空間與時間的向度上也存在諸多分化的情況有待討論,故而,從“單位”出發的分析或許只是理解東北社會的一個線頭。無論如何,筆者意圖說明的始終是,應當超越對于“單位制”和“市場社會”作理想型的理解,進入到具體的歷史情境中,才能有助于澄清變動中的東北社會,其問題與出路究竟為何。

*首先要特別感謝田野中的所有訪談對象和筆者分享他們的經歷。本文受益于和宋念申、劉巖、王洪喆近年來關于東北歷史、經濟發展和社會現象的討論,趙鼎新、劉平、趙海、田耕、解鴻宇對文章初稿提出了重要修改意見,在此向以上師友表示感謝。

【注釋】

①國家統計局國民經濟綜合統計司:《新中國六十年統計資料匯編》,北京:中國統計出版社2010年版。

②數據整理自國家統計局網站。

③“The North-east: Back in the Cold,” The Economist, http://www.economist.com/news/china/21637449-after-pro-

mising-signs-renaissance-chinas-old-rustbelt-suffers-big-setback-back-cold; 《體制問題不解決,東北振興是紙上談兵》,第一財經網, https://www.yicai.com/news/5087033.html;《“經濟跌落”尋因:心不思變“困”東北》, 載《中國經營報》2015年8月17日。

④美國“銹帶”地區主要是指五大湖區周圍一系列以重工業為主的州,從紐約經賓夕法尼亞和俄亥俄,到密西根湖岸。由于交通便利,這一地區在20世紀20年代起步,50年代前后達到鼎盛,是當時美國的工業心臟,也被稱為“制造帶” (manufacturing belt)。當時盛行的凱恩斯經濟政策,重視福利國家建設,意在維護社會穩定,充分就業,盡量減輕周期性裁員的社會影響。而自從全球化的浪潮沖擊美國制造業以來,更為靈活的新型生產模式興起,使得逐利的資本離開“銹帶”地區,流向勞動力更為低廉的地區,如墨西哥、中國及美國陽光地帶(sun belt)。該地區經歷了大量工廠倒閉,工人失業,房價下跌,人口流失。高失業率和普遍的經濟萎靡,讓曾經的制造帶成為了“銹帶”。

⑤Ching Kwan Lee, Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt, University of California Press, 2007.

⑥由于篇幅所限,這里并不展開探討這兩種比較的實證材料、機制分析和理論意義。本文主體的分析更接近于歷史社會學中的過程法(processual approach)和事件法(eventful approach)。關于歷史社會學研究方法的討論,參見應星:《略論歷史社會學在中國的初興》,載《學海》2018年第3期;Andrew Abbott, Processual Sociology, University of Chicago Press, 2016; William H. Sewell Jr, Logics of History: Social Theory and Social Transformation, University of Chicago Press, 2005。

⑦關于單位制的代表性著作包括:劉建軍:《單位中國:社會調控體系重構中的個人、組織與國家》,天津人民出版社2000年版;李路路、李漢林:《資源與交換:中國單位制組織中的依賴性結構》, 載《社會學研究》 1999年第4期;李路路、李漢林:《單位組織中的資源獲得》, 載《中國社會科學》 1999年第6期;李路路:《論“單位”研究》,載《社會學研究》2002年第5期;Andrew G. Walder, Communist Neo-Traditionalism:Work and Authority in Chinese Industry, Berkeley :University of California Press, 1986;Lu Xiaobo & Elizabeth J. Perry, Danwei, The Changing Chinese Workplace in Historical and Comparative Perspective, Me Sharpe, 1997。

⑧李路路、李漢林:《中國的單位組織:資源、權力與交換》,杭州:浙江人民出版社2000年版。

⑨劉建軍:《單位中國:社會調控體系重構中的個人、組織與國家》,第175頁。

⑩李路路、李漢林:《資源與交換:中國單位制組織中的依賴性結構》;李路路、李漢林:《單位組織中的資源獲得》;Andrew G. Walder, Communist Neo-Traditionalism:Work and Authority in Chinese Industry, Berkeley :University of California Press, 1986。

11路風:《中國單位體制的起源和形式》,載《中國社會科學季刊》(香港)1993年第5期。

12劉建軍:《單位中國:社會調控體系重構中的個人、組織與國家》;李漢林:《中國單位現象與城市社區的整合機制》,載《社會學研究》 1993 年第5 期;李路路、王奮宇:《中國現代化進程中的社會結構及其變革》, 杭州:浙江人民出版社1992年版。

13田毅鵬:《單位制與“工業主義”》,載《學海》2016年第4期。

14Morris L. Bian, The Making of the State Enterprise System in Modern China: The Dynamics of Institutional Change, Cambridge: Harvard University Press, 2005.

15路風:《中國單位體制的起源和形式》。

16路風:《單位:一種特殊的社會組織形式》,載《中國社會科學》1989年第1期,第87—88頁。

17曹錦清、陳中亞:《走出“理想”城堡——中國“單位”現象研究》,深圳:海天出版社1997年版。

18劉建軍:《單位中國:社會調控體系重構中的個人、組織與國家》。

19劉平:《新二元社會與中國社會轉型研究》,載《中國社會科學》2007年第1期;劉平、王漢生、張笑會:《變動的單位制與體制內的分化——以限制介入性大型國有企業為例》,載《社會學研究》2008年第3期。

20孫立平:《總體性社會研究—— 對改革前中國社會結構的概要分析》,載《中國社會科學季刊》(香港)1993年第2期,第190頁。

21劉建軍:《單位中國:社會調控體系重構中的個人、組織與國家》,第563頁。這里筆者并不是想遵循科爾奈的“軟預算約束”視角去批判轉型中的國有企業的經濟低效性,而是強調把這一資源結構上的變化放回具體的歷史情境中考慮它產生了怎樣的社會影響。

22國營工廠是新中國成立初期對于工業組織的稱呼,改革初期經歷企業化改革后,這些工廠才改名為企業。筆者盡量在行文中按照歷史時期的分野使用符合具體時期的稱呼。

23孔經緯:《新編中國東北地區經濟史》,長春:吉林教育出版社1994年版,第586頁。

24遼寧省沈陽市訪談資料。訪談對象:前金屬加工廠職工陳啟東,訪談時間:2017年9月26日。按照學術慣例,本文中訪談所涉工業企業及人名皆作化名處理,以下不再說明。

25參見田毅鵬:《典型單位制的起源和形成》,載《吉林大學社會科學學報》2007 年4 期,第58頁。

26不同于三大直轄市的知識青年采用跨省安置,由于遼寧省擁有大面積的農業地區,知青往往是內部解決。黑龍江省動員下鄉人數僅次于遼寧省,但同時黑龍江生產建設兵團(北大荒)安置了大量來自北京、上海、天津等大中城市的知青。劉小萌:《中國知青史——大潮(1966—1980)》,北京:中國社會科學出版社1998年版,第208—210頁。

27“上山下鄉”經歷1966—1969年的高潮期后,有過一段時間的停滯,1970—1973年這項工作基本陷于停頓,1974年則再掀高潮,“廠社掛鉤”的株洲經驗開始在全國范圍內推廣。作為工業城市的株洲,下鄉知青大多數是工礦企業單位的職工子女,因此工礦企業廠社對口,企業紛紛動員、安置知青到掛鉤的農村社、隊。 同年,遼寧省也開始大力推廣“廠社掛鉤”和“知青對口下鄉”。企業單位扮演了動員任務的主角,簡化了動員手續,提高了動員效率。有關這段上山下鄉的歷史,參見劉小萌:《中國知青史——大潮(1966—1980)》,第423—434頁。

28顧洪章:《中國知識青年上山下鄉始末》,北京:人民日報出版社2009年版,第259頁。

29關于東北地區廠辦大集體的討論,參見田毅鵬、李佩瑤:《國企家族化與單位組織的二元化變遷》,載《社會科學》2016年第8期;宋少鵬:《鞍鋼二薄綜合廠:廠辦大集體的前世今生》,載《開放時代》2012年第9期。關于這一時期單位子女就業政策的討論,參見田毅鵬、李佩瑤:《計劃時期國企“父愛主義”的再認識》,載《江海學刊》2014年第3期。這些“大集體”的前身很多便是先前由企業建立的、以家屬工為主力的“小集體”,而且這一時期也確實產生了一批效益不錯的集體企業。

30遼寧省勞動局《勞動志》編輯室(編):《遼寧勞動大事記》,沈陽:遼寧人民出版社1991年版,第304—346頁。

31廣東省志編纂委員會:《廣東省志(1979—2000)》第31卷(勞動·社會保障卷、人事卷),北京:方志出版社2014年版,第68頁。

32關于國有企業和家族化的討論,參見劉德寰:《當前中國企業組織的傳統特征》,載《社會學研究》1995年第5期;張翼:《國有企業家族化》,北京:社會科學文獻出版社2002年版,第188頁。張翼在三線城市工廠的調查顯示,有62%的已婚夫妻同廠工作。

33遼寧省沈陽市訪談資料。訪談對象:前機床廠職工李志杰,訪談時間:2017年8月17日。

34“一老本實”是筆者訪談中經常聽到訪談對象描述當時的模范職工的用語,即老老實實。。

35遼寧省沈陽市訪談資料。訪談對象:前皮革機械廠職工關瑞,訪談時間:2017年5月19日。

36筆者受到田毅鵬對東北社會的定義——“典型單位制”社會的啟發,但與他有所不同。“典型單位制”的提法出于田對超大型工業社區的理解,田認為“在一五計劃推進過程中,東北在較短的時間內建立起超大密集型企業集團,成為新中國工業化最具 ‘典范’意義的地區,對典型單位制的形成產生了較大的影響。”而筆者提出“工業單位制社會“的概念,是一個更具歷史性的分析概念,更加側重單位制度與地方社會之間互動互構的一面,而非形態和結構上的“典范”意義。筆者這里定義的是東北社會在改革初期形成的社會結構,地方工業單位在解決就業危機之后把大量經濟人口進一步充入工廠單位內部,才使得這樣一個“工業單位制社會”達到頂峰,而不是認為“一五”計劃建起的作為典型示范的工廠就決定了這一地區的社會特征。而且正如筆者下文會提到,影響東北地方社會結構的不僅僅是只有超大型企業,還有大量的“過渡型”企業。參見田毅鵬:《典型單位制的起源和形成》,載《吉林大學社會科學學報》2007 年4 期,第56—62頁。

37改革初期,人們對于消費品的需求持續上升。城里的工廠,由于仍舊壟斷著生產緊缺商品的技術,其產品在80年代供不應求,鐘表、自行車、洗衣機、電視機等商品需要排隊購買。大工廠生產的難度更高的稀缺金屬、機床、機械和電器設備更是如此,因為除了技術,生產這些產品的原料還是由國家控制供應的。80年代在工廠工作過的人都會回憶起那時生產的紅火,商品出售要召開一年兩次的全國訂貨會。訂貨會這種形式的存在也說明,對這些工廠來說,他們在市場化改革初期面對的是一個需求旺盛、供不應求的賣方市場。

38一個直接的例子是,1986年第一例國有企業破產案例在沈陽市防爆器械廠推行,在破產制度緩慢推行的進程中,一開始只局限于集體企業和小型國有企業。

391978—1994年,中國城鎮居民的人均居住面積從3.6平方米增加到7.8平方米,增加了一倍多,其中大部分資金來自企業投資,企業自有住房占城市住房總量的比例也迅速上升。參見Barry Naughton, “Danwei: The Economic Foundations of a Unique Institution,” in Lu Xiaobo & Elizabeth J. Perry (ed.), Danwei: The Changing Chinese Working Place in a Comparative Perspective, pp. 169-194。

40不同行業有不同劃分標準,參見國務院全國工業普查領導小組辦公室(編): 《中華人民共和國1985年工業普查資料》第1卷,北京:中國統計出版社1987年版,第7頁。

41關乎社會安全的超大型國有企業如鞍鋼等大型央企,參考劉平等對限制介入性國有企業的討論(劉平、王漢生、張笑會:《變動的單位制與體制內的分化——以限制介入性大型國有企業為例》)。劉平把限制介入性國有企業依賴資源的性質分為兩大類:一類是依賴自然性資源(如稀缺的石油、天然氣等資源);另一類是依賴制度性資源 (如鐵路、民航、電力、軍工等部門)。

42數據來源:國家統計局國民經濟綜合統計司(編):《新中國六十年統計資料匯編》。

43為了更接近再分配體制中的單位就業人數,筆者首先計算國有單位和集體單位的職工就業總數,作為單位內部就業衡量的指標,對于單位外部就業,則用城鎮就業人數減去單位就業人數。遼寧省和浙江省的數據都是如此計算。2008年以前兩省的數據來自《新中國六十年統計資料匯編》,2008年以后的數據來自中國統計出版社出版的《遼寧統計年鑒》(2009—2017年)和《浙江統計年鑒》(2009—2014年)。

44遼寧省沈陽市訪談資料。訪談對象:前電纜廠職工陳紅軍,訪談時間:2017年10月18日。

45關于結構洞和弱關系的討論,參見 Mark S. Granovetter, “The Strength of Weak Ties,” American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6, 1973, pp. 1360-1380; Ronald S. Burt, Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard university press, 2009。

46比如車工只需要按照雇傭者的要求車一個有一定難度的特定零件,便可看出水平。

47遼寧省沈陽市訪談資料。訪談對象:前電纜廠職工韓啟山,訪談時間:2017年5月19日。

48軟技能的定義很多,這里筆者更多指的是與個性、態度和行為相關的技能、能力和特點,而不是正式的或技術性的知識。關于軟技能的概念,可參考Katherine S. Newman, Chutes and Ladders: Navigating the Low-Wage Labor Market, Harvard University Press, 2006, p. 351。這樣的軟技能往往不是由正式文憑或者證書所定義的。雖說80年代東北單位人熱衷于參加成人教育,考取證書或者得到函授文憑,這類文憑在幸存的大中型企業中仍是作為提升的重要證據,但對于離開了這些企業的單位人,這類文憑的通用性和實用性便受到懷疑。

49比如,一位在前開關廠從事庫存管理工作的干部,離開工廠后,很難再找到一份庫存管理的工作,而只能從事體力勞動。遼寧省沈陽市訪談資料,訪談對象:前開關廠職工朱瑛,訪談時間:2017年10月11日。

50之前也有學者關注過東北的“人力資本失靈”現象。參見李培林、張翼:《走出生活逆境的陰影——失業下崗職工再就業中的“人力資本失靈”研究》,載《中國社會科學》2003年第5期。

51自主就業聽起來與企業家創業有所類似,都需要尋求機會并且當自己的老板。在工業資本主義誕生的初期(16世紀到19世紀早期),由于農村勞動力的富余,并且就業不足,再加上超越歐洲范圍的世界市場的出現,使得家庭經濟轉向大規模生產手工藝品,在農村實現了工業化大規模生產。這種富余勞動力的自主就業運動,曾經產生了影響深遠的原始工業化 (proto-industrialization)。參見 Hans Medick, “The Proto-Industrial Family Economy: The Structural Function of Household and Family during the Transition from Peasant Society to Industrial Capitalism,” Social History, Vol. 1, No. 3, 1976, pp. 291-315。

52非生產型的國有企業包括壟斷行業國企,如電力和鐵路企業。

53基于國家統計局網站的各年數據計算,http://data.stats.gov.cn/index.htm。

54東北特殊鋼集團有限公司是東北首家跨省重組的大型企業集團,重組了遼寧省的撫順特鋼和大連特鋼,還有黑龍江省的北滿特鋼。東北特鋼于2008年開始的大規模舉債擴張,最終使其陷入了無法償還到期債券的危機。

55這種對巨無霸企業的追求早在90年代的國企改革中便有苗頭。當時興建企業集團,把同一個工業局的多個企業捆綁在一起,打造行業企業集團。這一舉動的背后原則是“造大船“,雖說“船小好調頭”,但是船大可以抗風浪。

56遼寧省沈陽市訪談資料,訪談對象:某工程有限責任公司經理李海峰,訪談時間:2017年7月27日。

57遼寧省沈陽市訪談資料,訪談對象:某大型機械制造公司職工陳杰,訪談時間:2018年7月13日。

58鮑振東等:《遼寧工業經濟史》,北京:社會科學文獻出版社2014年版,第728—729頁。

59《聚焦“東北經濟病灶”》,新華網, http://www.xinhuanet.com/syzt/dbjjbz/。

60遼寧省沈陽市訪談資料,訪談對象:某大型國企高管陳峰,訪談時間:2017年6月3日。

61遼寧省沈陽市訪談資料,訪談對象:信號廠退休職工劉玉清,訪談時間:2017年7月5日。

62關于東北青年的身份認同和喜劇實踐,參見劉巖:《新世紀東北喜劇的師/父表述與青年主體再生產》,載《文化研究》 2018年第1期。

63北京市訪談資料,訪談對象:北京某網絡公司職工吳鵬飛,訪談時間:2017年8月10日。

【作者簡介】 謝雯:美國芝加哥大學社會學系(Xie Wen, Department of Sociology, University of Chicago)

本文節選自《開放時代》2019年第6期。

「 支持烏有之鄉!」

您的打賞將用于網站日常運行與維護。

幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號